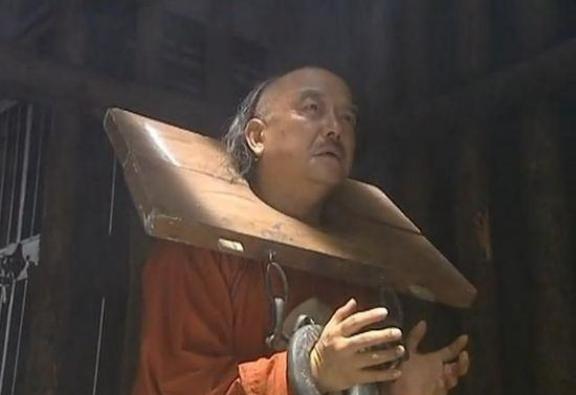

1799年,和珅在被处死之前,嘉庆皇帝问了他一个问题:“你贪污了那么多钱,花得完吗?”谁料和珅说了一句话,让皇帝当场愣住。 北京冬日里,一场宫廷大案拉开帷幕。乾隆刚走,和珅的权势就如雪崩般崩塌,那八亿两白银堆起的家产,成了压垮他的铁证。嘉庆牢中一问,本想戳破贪腐的把戏,谁知和珅一句话,直指旧朝的隐痛,让新帝哑口。这背后,藏着多少权钱交易的猫腻? 嘉庆四年正月初三,乾隆在养心殿驾崩,享年八十九岁。这位在位六十年的皇帝,一生南巡六次,建园囿无数,寿宴开销惊人。国库本该充盈民生,可他晚年挥霍,让财政吃紧。和珅作为军机大臣,掌户部多年,靠着乾隆宠信,专权揽政,成了朝中无人敢碰的“大人物”。 和珅出身寒微,早年家贫,二十三岁入宫当侍卫,凭着机灵和谄媚,步步高升。到乾隆四十年,他已兼任户部侍郎、内务府大臣,掌控财权。乾隆视他如子,和珅也投桃报李,发明“议罪银”制度。官员犯事,不用坐牢,交钱就能脱身。这些银子不进国库,直奔内廷小库,专供皇帝私用。乾隆六次南巡,花掉两千万两;修颐和园,四百五十万两;八十寿辰,八百万两开销,全靠这笔“外快”兜底。 民间早有怨言,和珅家产日丰,地契上千,金条堆墙,北京半城都买得起。可乾隆临终,还留遗诏护他,说和珅忠心,不得轻动。嘉庆继位,本该忍着,谁知正月初八早朝上,他忍无可忍,直接摔盏革职。和珅二十条罪状列出:结党营私、收受贿赂、扰乱法度,铁证如山。 抄家那天,西华门外官兵云集,和府搜出银子八亿两,折合国库十五年收入。老百姓编顺口溜:“和珅跌倒,嘉庆吃饱。”这笔巨款,本该修水利、赈灾荒,却被一人中饱私囊。清廷财政本就亏空,各省预征田赋到道光年间,根子就在乾隆晚年奢靡和珅贪腐上。 正月十三,嘉庆亲临宗人府大牢,和珅关押其中,罪证确凿。嘉庆问他:“你贪污了那么多钱,花得完吗?”这问题直戳要害,想让和珅低头认罪。谁知和珅答:“奴才贪的那些银子,最后不都进了先帝的口袋吗?”一句话,点破真相。那些南巡龙舟、圆明园珍宝、千叟宴排场,全是和珅从官员手里榨取的“议罪银”垫付。账册上清清楚楚:某年寿宴补三百万两,某次巡游垫八十万两。三成赃款,填了乾隆的窟窿。 嘉庆闻言,无言以对。他早知父皇晚年铺张,可没想到规模这么大。乾隆私人银库,靠和珅源源不断输送,远超国库岁入。和珅这番话,像把钥匙,打开了旧朝腐败的锁。清廷中后期,权臣勾结,银子绕道内廷,百姓苦不堪言。这不光是和珅一人之过,更是制度漏洞大开的结果。 赐死那天,正月十八,嘉庆下旨白绫自尽。和珅狱中上吊,结束了权倾一时的生涯。抄没家产充公,缓解了眼前压力,可大清的病根没除。各省亏空如山,白莲教起义两年后爆发,军费凑不齐,朝廷四处借银。嘉庆借此案整顿吏治,废除议罪银,官员犯事依律严惩。可积弊深重,杀一个和珅,填不满无底洞。 这案子告诉我们,贪腐如毒瘤,不及时切除,就吞噬国家肌体。乾隆宠信和珅,本想留个“钱袋子”,结果成了后患。嘉庆杀鸡儆猴,震慑了群臣,可清廷从此走上下坡路。话说回来,权力这东西,得有监督才行。像今天我们党,强调从严治党,反腐无禁区,就是吸取历史教训。和珅的八亿两,不过是个数字,真正可怕的是它背后的权钱交易,祸害百姓,动摇国本。 如今,故宫里还陈列着和珅进贡的玉器,羊脂白玉温润,可那上面仿佛刻着旧日的血债。历史翻不过去,但教训得记牢。清朝中衰,就从这贪腐窝案开始。我们后人,得警醒啊,管好权力,用在刀刃上,方能江山永固。