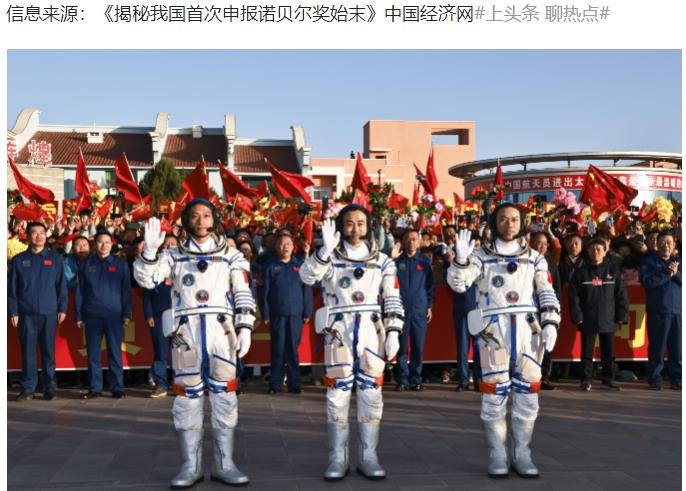

日本,拿了快30个诺奖,登不了月球火星。英法德,加起来300多个诺奖,也登不了火星。然后再看看我们,月球火星,都上去了,还从月亮上挖了把土回来。 这次诺贝尔奖名单中,并没有我国科学家的身影,很多国人或许灰心丧气,但要知道的是,获得诺贝尔奖的数量,从来都不是和一个国家的科技水平直接挂钩。 诺奖本身就带着明显的“时间差”,有统计显示,获奖人做出代表性工作到最终获奖的平均间隔是16.1年,有的甚至能迟到30年。 2025年诺贝尔生理或医学奖表彰的调节性T细胞研究,早在20世纪60年代就有雏形,中间沉寂十几年差点被学界废弃,直到1995年才取得关键突破,这意味着诺奖衡量的其实是几十年前的成就,根本跟不上当下科技迭代的速度。 更关键的是评选规则的局限,诺奖最多允许三人分享,可现在的重大科技突破早就不是小团队能搞定的。 我国空间站从设计到建造涉及上万家单位、几十万科研人员,这样的集体智慧结晶,显然装不进诺奖的评选框架里。 反观欧洲,握着三百多个诺奖,他们的“罗莎琳德·富兰克林”号火星车从2001年立项,先是NASA退出,后来找俄罗斯合作又因制裁暂停,折腾二十多年还没离开地球。 最新计划要到2028年才发射,2030年才可能抵达火星,而我国天问一号从发射到着陆火星只用了7个月,这样的执行力显然不用诺奖来背书。 日本的诺奖多集中在基础医学、化学领域,可他们的航天探索始终停留在“观测阶段”。 2024年着陆月球的SLIM探测器,核心任务只是验证精准着陆技术和找橄榄石,连样品都没带回来,跟我国能实现“采样返回”的探月工程根本不在一个量级。 更有意思的是,诺奖评选偏好基础理论,我国的科技发展却始终盯着实际需求,5G标准必要专利我国占比接近40%,华为一家就有6500余项,稳居全球第一,这种能直接转化为产业优势的技术实力,诺奖榜单上看不到但全世界都在用。 欧洲的基础科学积淀够深厚了吧,可他们的航天项目总卡在协同和执行上。 Exo Mars任务一会儿经费不足,一会儿技术故障,一会儿又受地缘政治影响停摆,反观我国探月探火工程,一步一个脚印按规划推进,从“绕、落、回”到建立空间站,每一步都走得扎实。 这背后是我国集中力量办大事的制度优势,是航天装备领域近9000亿市值的产业支撑,这些硬实力从来不是靠奖项定义的。 还有诺奖评选里藏着的偏见,2024年物理学奖颁给神经网络研究,被质疑跟物理学没关系;经济学奖的理论解释不了中国脱贫奇迹,更无视我国作为全球最大创新应用场景的事实。 而我国不管是特高压输电技术的全球推广,还是量子通信的实际落地,都是实打实的科技突破,这些成果服务于国计民生,比拿个奖项更有实际价值。 日本也好,欧洲也罢,他们的诺奖多是历史积累的体现,但科技实力要看当下的执行力和突破力,这一点上,月球和火星上的中国印记已经给出了答案。