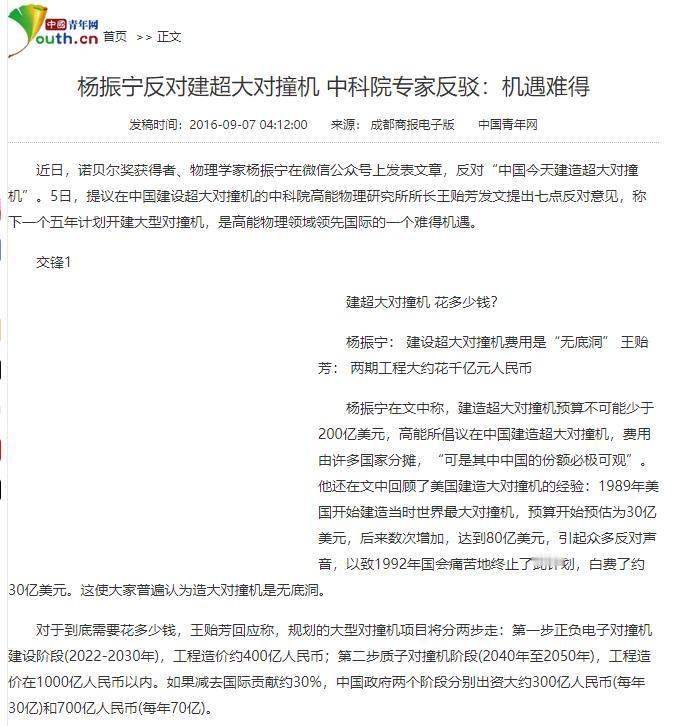

“一定要建,不建中国将落后30年!”2016年,杨振宁曾顶着骂名,极力反对花2000亿建大型粒子对撞机,杨振宁指出:“就算建成,也是给外国人做嫁衣,不如把这2000亿元用在基础教育上,才是真正的钱花在刀刃上!”中科院院士王贻芳却说:“一定要建,不建中国将落后30年。” 这场关于“千亿机器该建不该建”的争论,当年可是闹得沸沸扬扬,一边是中科院院士王贻芳拍着桌子说不建就落后三十年,一边是诺奖得主杨振宁顶着漫天质疑声泼冷水,两方差点吵翻天,谁也不让谁。 争议最先炸在钱上,杨振宁一开口就把预算拉到了200亿美元的级别,换算成人民币超过1300亿,还直言这数字大概率会像个无底洞。 他手里攥着美国的前车之鉴,上世纪90年代美国搞超导超级对撞机SSC,原定44亿美元的预算根本兜不住,最后砸了30亿还是烂尾,留下一片“科学废墟”,这账算下来确实让人心惊。 更戳人的是他提的现实差距,2016年中国人均GDP还赶不上巴西、墨西哥,几亿农民和农民工的民生需求摆在那,环保、医疗这些短板都等着补,千亿资金投进一台看不见产出的机器里,在他看来太不划算。 王贻芳当场就把账本拆解得明明白白,说杨振宁把两阶段的钱算在了一起。项目实际分两步走,首期正负电子对撞机CEPC只要400亿,后续质子对撞机SPPC就算建也得等到2040年以后,预算能控制在1000亿以内。 更关键的是有国际买单,他预估国际参与度能到30%,中国实际出资能压下来,每年30亿的投入占GDP比例,甚至不如上世纪80年代建北京正负电子对撞机时高。 他觉得这钱花得值,欧洲、美国早就在百亿级科学装置上布局了,中国GDP都快赶上欧洲了,装置规模还停留在十亿级别,不跟上就是主动落后。 科研价值的掰扯更不含糊。杨振宁直戳痛点,说高能物理界盼着找的“超对称粒子”就是个没根据的猜想,找了这么多年连影子都没有,用千亿机器去赌一个猜想里的猜想,纯粹是浪费。 他更直白地说,70年来高能物理的突破没给人类生活带来实在好处,短期内也看不到希望,与其砸钱在这上面,不如投给基础教育,那才是真正的固本培元。 王贻芳随手就举了两个硬例子,没有高能物理的发展,就不会有触摸屏技术,智能手机只能是空想;WWW网页也是欧洲核子研究中心搞对撞机时的副产品,现在带来的收益早超过了历史上对高能物理的全部投入。 他算过技术账,项目能带动高性能超导高频腔、大型低温制冷机这些核心设备的国产化,以前这些都得依赖进口,借着项目就能把技术短板补上。 更别提人才,项目能聚拢几千名顶尖研究者,还能吸引国外科学家来华,这可是花钱买不来的科研生态。 经费挤压的问题成了另一个吵架焦点。杨振宁担心这千亿投入会把其他基础学科的经费抢光,毕竟好钢就这么多,都给了对撞机,生物、化学这些领域就得饿肚子。 王贻芳却觉得这是多虑,当时中国基础研究经费占研发总经费的比例才5%,比发达国家的15%差远了,光是填补这个缺口每年就有上千亿的增长空间,根本不至于让对撞机和其他学科抢饭吃。 国际合作的性质也成了争论点。杨振宁说的“给外国人做嫁衣”不是空穴来风,王贻芳自己也承认国际科研人员参与度会超过50%,核心研究说不定要被外人主导。 但王贻芳看得更远,他知道中国的CEPC和欧洲的FCC是直接竞争关系,谁先建成谁就掌握话语权,要是让欧洲抢了先,中国在高能物理领域至少落后30年。而且项目能让中国成为国际科学中心,这种影响力可不是钱能衡量的。 两方的底气其实都藏在各自的判断里。杨振宁见过太多大型项目的失控,更清楚当时中国的发展阶段需要务实;王贻芳盯着的是科技竞争的未来,知道量级提升是必经之路。 这场争论到最后也没个定论,但那些摆出来的数据和案例,倒是让普通人看清了千亿投入背后的权衡与博弈。