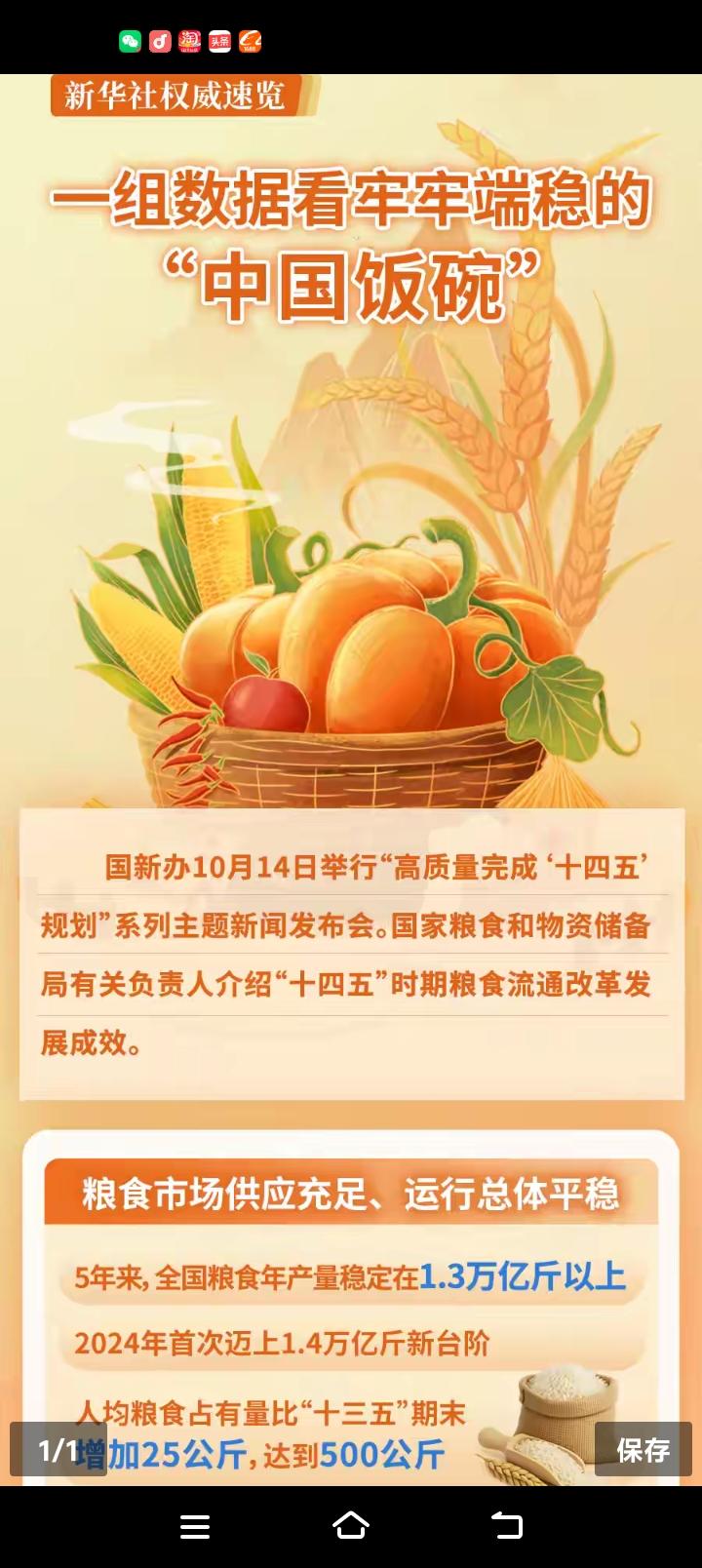

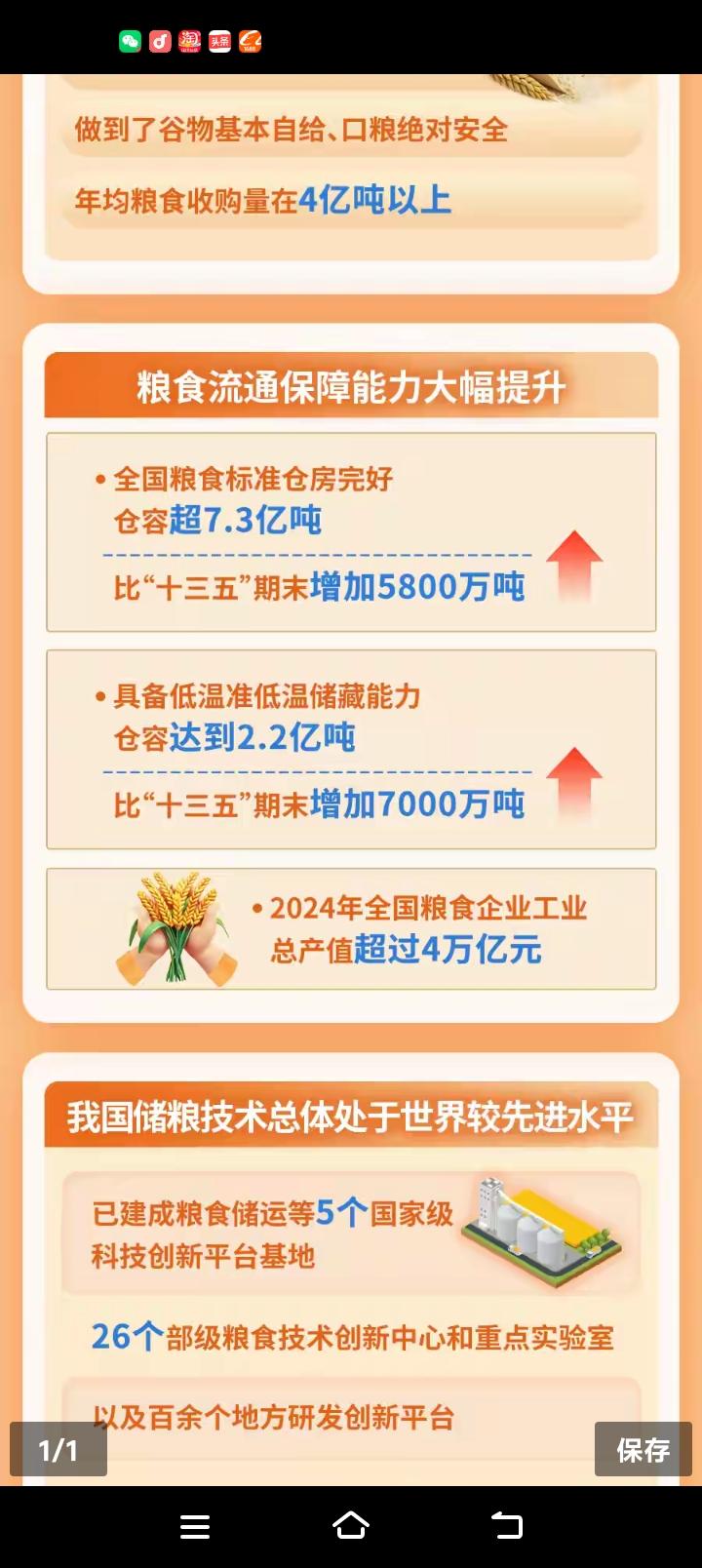

震撼全球!中国粮仓爆仓背后藏惊天秘密:14亿人饭碗端出世界级黑科技,西方国家急红眼 (来源:新华社权威速览、国家粮食和物资储备局新闻发布会) 当国际粮价如过山车般起伏,全球多国为一口面包陷入焦虑时,中国却悄然交出了一份让世界瞠目的成绩单。1.4万亿斤粮食年产量、人均500公斤占有量——这不仅是数字的突破,更是一场关乎生存与未来的无声较量。而在这座“中国粮仓”背后,藏着的是一场颠覆认知的科技革命与战略智慧。 走进山东某智能化粮仓,你会误以为闯入了科幻大片现场。无人机盘旋监测粮温,传感器实时传输数据,低温储藏技术让谷物沉睡于“时空胶囊”。这里的粮食损耗率不足1%,而传统储粮损耗高达8%。这并非孤例,全国超7.3亿吨标准仓房正以这样的精度守护着中国人的饭碗。 但更令人震撼的是“看不见的战线”。从东北黑土地到江南水乡,30个绿色储粮技术示范点如星火燎原,未来将覆盖全国七大生态区。虫害防治不再依赖化学药剂,而是用二氧化碳窒息法;霉变防控靠的是精准温湿度算法。这些技术背后,是26个国家级实验室和百余个研发平台的日夜攻坚。 若你以为这仅是技术升级,便小看了中国的深谋远虑。当西方农业依赖跨国巨头种子专利时,中国已建成全球最庞大的粮食应急保障网络:6872家应急加工企业、5.9万家供应网点,可在危机时刻57小时内将成品粮送达任何角落。这种“平战结合”的布局,让粮食安全不再是口号,而是一张触手可及的盾牌。 然而,数字背后的温度更值得咀嚼。甘肃一位种粮大户坦言:“从前丰收反而愁卖,现在粮站直接到田头收购,价格稳得住,心里更踏实。”这背后是年均4亿吨的粮食收购规模,托起了千万农民的信心。粮价稳,民心安,这条从田间到餐桌的链条,编织的正是社会稳定的根基。 但危机感从未远离。全球极端天气频发、地缘冲突搅动供应链,中国何以独善其身?答案藏在对“人”的投入上——粮食行业高技能人才占比已达36.7%,年轻人用无人机施肥、AI预测产量的场景,正重塑着“面朝黄土”的传统农耕画像。 更耐人寻味的是,这场粮食革命悄然撬动了国际格局。非洲多国派出考察团学习中国储粮技术,“一带一路”沿线国家的粮仓里开始出现中国标准的温度传感器。当粮食成为战略武器,中国已从追赶者变为规则制定者。 或许有人会问:为何要为此倾注如此心血?一位粮储老工程师的答案朴素却深刻:“战争年代,粮食是枪炮;和平年代,粮食是底气。”从饥荒记忆到从容端碗,这一路走来,中国人比谁都懂“手中有粮,心中不慌”的重量。 如今,当你在超市随手拎起一袋米,背后是覆盖全国的应急网络、领先世界的储粮黑科技、以及无数人夜以继日的守护。这碗饭里,盛着的不仅是饱满的米粒,更是一个大国从生存到尊严的升级之路。 中国粮仓 粮食 中国粮食成就 粮食产量 粮食储备 粮食储备 粮食安全 中国科技