1951年,朝鲜战场,5名女战士被美军围堵,主动投降,却从此音讯全无。50年后,一个美国老太太拿出一样东西,让全世界知道了真相。 战场的雪被炮火染成灰色,风裹着火药味在山谷间呼啸。山顶上那面红旗仍在飘,五名女战士紧紧靠在一起,衣衫早已破碎,枪里剩下最后几发子弹。 前方的山口被美军封死,退路被炸断。夜色沉沉,她们做了一个决定——放下枪。投降并不代表屈服,而是一种更深的勇气。她们知道,命运不会放过任何人。 传说从这一天开始。那支队伍再没回到连部,也没有留下任何伤亡报告。档案里只写着四个字——“失踪不明”。家属等了几十年,战友翻查所有战报,仍找不到任何线索。 那些名字像被风吹散在雪地里,没人知道她们去了哪,也没人见过她们的遗体。战场太大,消失太容易。有人说她们被俘,有人说葬身雪谷,还有人坚持,她们还活着。 时间拉远,战争退去。北纬三十八度线早已平静,山河也换了模样。直到半个世纪后,一位白发苍苍的美国老太太敲开了北京军事博物馆的大门。 工作人员看见她手里提着一个布袋,袋子里装着几张泛黄的画纸。她说那是自己年轻时留下的东西。纸张松脆,颜色暗淡,线条却细腻得惊人。 每一张上都是中国面孔——五位年轻女兵,眉眼坚毅,目光笔直。老太太的手在抖,她说这些画,是她在战地医院临摹的。 画纸被摆上桌,空气瞬间凝固。那些面孔仿佛穿越时间,从纸上走出。有人认出了名字,王文慧,王招娣,张兰……正是档案中失踪的那五人。 老太太指着角落的一处水渍,说那是血滴留下的痕迹。她在战场救护营做护士,曾亲眼见这几名中国女战士被押送进军营。她们拒绝下跪,也拒绝吃饭,只要求把伤员放回去。 几天后,她们被转移,送往一个临时看守所,从此再没回来。老太太当时偷藏下画像,一直带在身边。五十年,她等到这一天。 博物馆的工作人员默默记录,画作被小心装裱。新闻界随后介入调查,试图还原真相。档案室的卷宗一页页翻开,字迹早已模糊。 美军档案中确实有一份未公开的报告,提到“俘获五名女性敌军战斗员”,报告编号与时间吻合。随后报告被标记为“无结果”。 这份文件埋在旧仓库的尘封卷宗里,从未对外发布。研究者一致认为,这五人极可能被秘密处置。 有人推测,她们拒绝配合情报审讯,在反抗中被杀;也有人认为,美军在撤离时炸毁营地,将俘虏全部掩埋。真相无法完全拼回,但那几张画像成了唯一的见证。 每一笔都刻着生命的坚毅。画面中的王文慧,嘴角还带着血痕;王招娣的右手缠着绷带;张兰的肩头有一道明显的刀口。那是战争留下的印记,也是最后的抵抗。 消息传出,全国各地纷纷前来悼念。有老兵从沈阳赶到北京,只为看一眼那五张画像。有人站在展柜前,泣不成声。 军史研究员调出当年的志愿军花名册,确认她们确实存在,也确实在1951年春季作战中“失踪”。五个名字被重新刻上纪念碑,旁边写着:“英魂无声,山河记得。 ”老太太听说后,寄来一封信,说“那五张画终于找到了归宿”。 那天,纪念馆的大厅灯光微暗。五张画像并排挂在墙上,灯光打在纸上,面孔清晰,目光坚定。观众排着队走过,每个人都能感受到那股不屈的力量。 战争让人流血,时间让人遗忘,而这五张画像,让世界重新记起那些被掩埋的勇气。有人在留言册上写道:“她们没有消失,她们在画里,在山河里。” 多年后,这个故事被拍成纪录片。镜头扫过老照片、废弃的战地医院、被雪覆盖的山谷。背景音是一阵风,低沉、悠长。有人说,那是五个灵魂的呼吸。 历史并没有完全说出她们的结局,但人们已经不再需要确切答案。她们的名字从尘封档案走出,成为一段永不褪色的记忆。

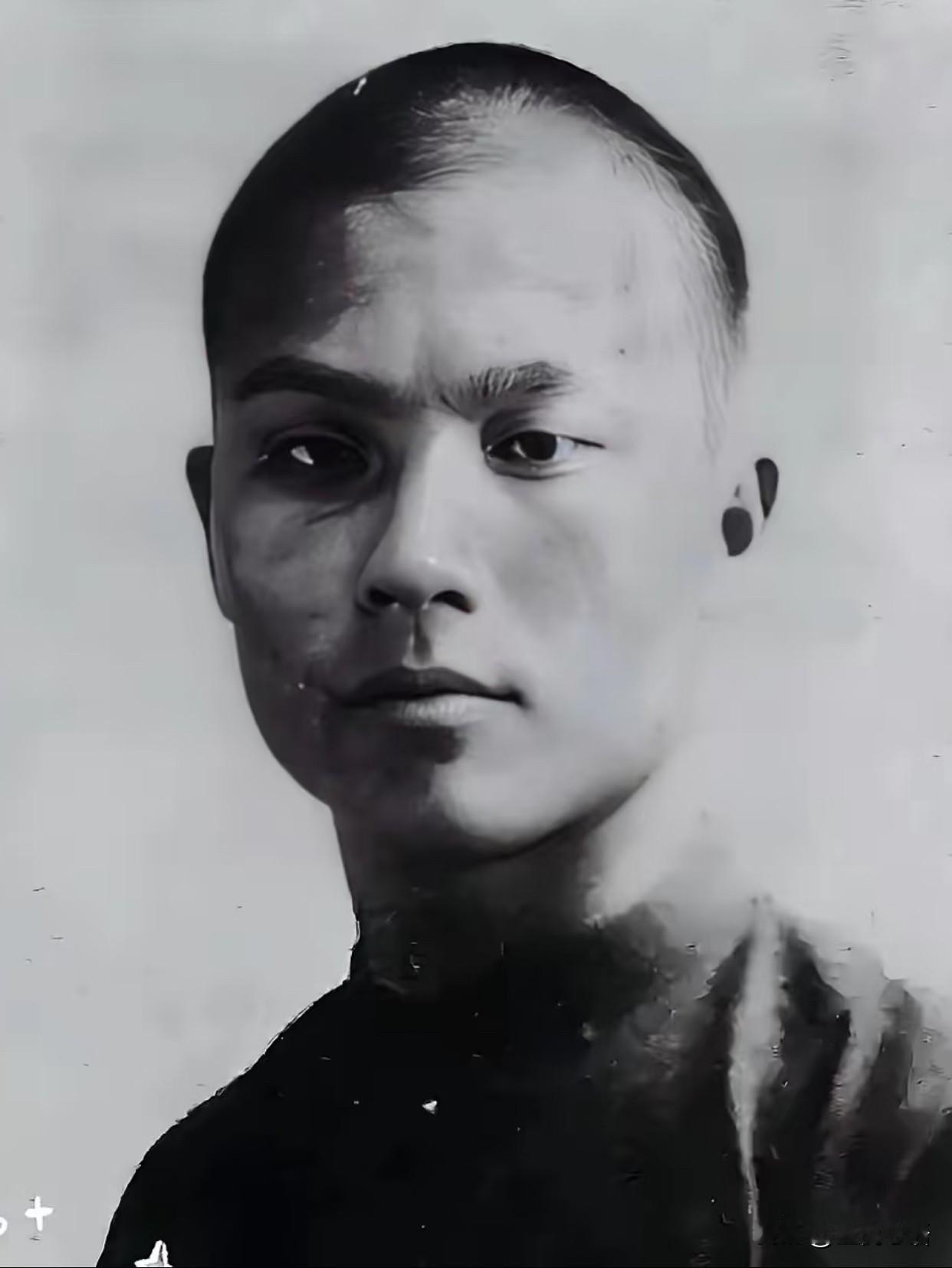

![长征九号距离立项还远么[doge]](http://image.uczzd.cn/257953874711806718.jpg?id=0)