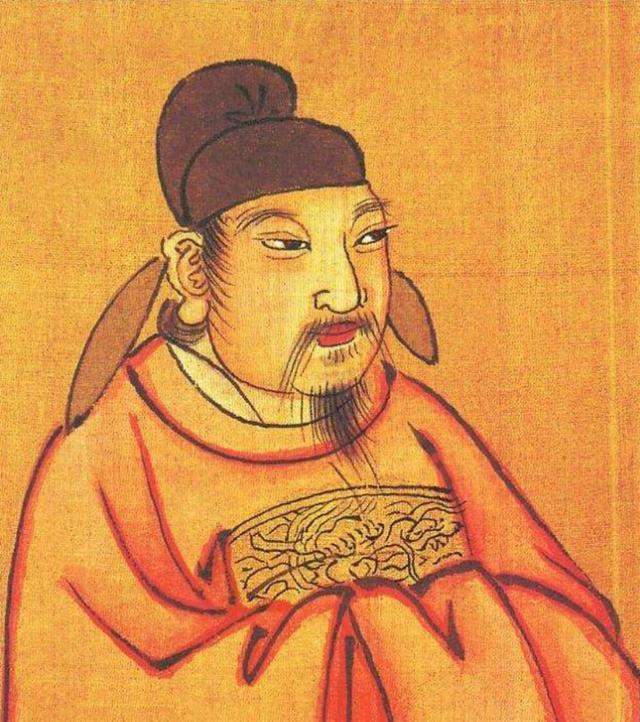

630年,唐太宗为一个俘虏,70岁的萧皇后举办宴会,酒过三巡,看着风姿绰约的萧皇后,李世民玩味地问:我和你前夫隋炀帝比如何。听了萧后的回答,李世民立刻对这个前朝俘虏深深鞠了一躬。 甘泉宫的夜色被灯火点亮,殿外风吹动幡旗,金色火焰在铜鼎中跳动。唐太宗李世民坐在高座,目光落在阶下那位衣袂素净的老妇。那是前朝隋炀帝的皇后——萧氏,七十高龄,仍眉目清秀。 她被俘自突厥,押送入京,今夜受赐宴席。李世民端起酒盏,眼神深沉。 这位昔日帝王之妻,如今是亡国余烬。殿中寂静,连乐工都屏住呼吸。酒过三巡,太宗忽然发问,那一刻,所有人都抬头,却不敢出声。 萧皇后出身兰陵萧氏,世代簪缨。少女时嫁入隋宫,曾在金碧辉煌的行殿中步过玉阶,也在烽火乱世里流离失所。大业十四年,隋炀帝遇害,江山崩塌。 宇文化及兵变之夜,她亲眼看着帝王倒下,血流满地。那一夜后,天下再无隋。此后她被掳至北地,又被突厥可汗纳为贵妇,辗转多年,风霜刻在脸上,尊荣早已化作尘。 直到唐军北征,突厥败退,她才随俘虏被押回长安。命运转了几道弯,仍旧回到中原,只是身份已非皇后,而是亡国的女人。 唐太宗曾听闻萧后之名。旧臣说她聪慧端庄,治宫有度;史官说她知书识礼,容貌不凡。太宗心生敬意,又带着好奇。宴席设在甘泉宫,宫人奉上美酒,筵前陈列隋朝旧制器具,象征王朝更替。 风从廊下掠过,吹得帷幕轻颤。太宗打量这位前朝皇后,眼神复杂。那是帝国的遗影,也是乱世的见证。席上气氛微妙,萧后神色平静,举止从容。她像一块被岁月磨得光滑的玉,无悲无喜。 酒意渐浓,太宗忽生探问之念。他听过无数关于隋炀帝的故事:奢侈、暴政、征辽、开运河、巡江都。那位帝王死于叛乱,被人诟病千年,却仍是前朝的象征。 太宗端盏看向萧后,语气带着试探,问起昔日宫廷的盛况。殿中一阵寂静。萧后抬眼,目光中透着一丝疲惫。她说过的话后来被史家简化成几句传世评语,大意是:隋炀帝虽亡,仍是一代天子,雄心远志,举世无双。 太宗沉默片刻,起身行礼。那一躬,既是对亡国之君的敬意,也是对历史的承认。 这一幕在史书中被轻描淡写,只留下“宴请萧皇后,问隋宫排场”几字。后人却反复传诵,说李世民深知成败轮回,敬佩她的忠贞与节度。 那一躬不仅向一个女子,也是向逝去的时代。朝堂之外,长安街头百姓议论纷纷。有人说唐太宗气度非凡,能以礼待敌;也有人说,萧后虽败犹荣,堪称乱世奇女子。朝代更替间,人心的敬与怜,总在一线之间。 萧皇后留居长安,被赐宅第于兴道里。宫中送来衣食,她过着半隐半显的生活。每逢节日,朝廷派人探望。岁月流逝,长安宫阙高耸,鼓角声仍回荡,她的身影却日渐模糊。 那位曾穿凤袍登殿的皇后,如今在园中浇花、诵经,目送王朝更替。她知道,大唐已稳固,隋的旧梦早散。世人称她“萧太后”,唐太宗在礼册上为她保留封号,以示尊重。 贞观二十一年,萧皇后去世,享年近八十。消息传到宫中,李世民沉默良久,命人厚葬,谥曰“愍”。葬礼无喧哗,只有长安的春风送着白花飘过街巷。 史官在竹简上留下寥寥数句:“萧氏,隋后也。入突厥,复归唐,卒,太宗礼葬之。”短短几行字,却承载着乱世女子的一生。 唐太宗之后,再无人提起那夜甘泉宫的宴席。尘封的史书、残存的器具、泛黄的碑文,都藏着未说尽的故事。 有人说李世民那一躬,是对萧后的礼,是对隋炀帝的敬,更是对命运的叩问。帝王也有一刻明白:江山可以易主,尊荣可以更替,唯独人心的坚守,不随朝代而变。 长安的风仍在吹。甘泉宫早已成废墟,石阶被杂草覆盖,只有史书还记得那个夜晚——一个年老的女人坐在灯下,一个新朝的君王起身鞠躬。 那一瞬,胜者与败者的界限模糊,时代的荣光交错。岁月漫长,唯有那一场宴,成了权力与尊严最静默的回响。