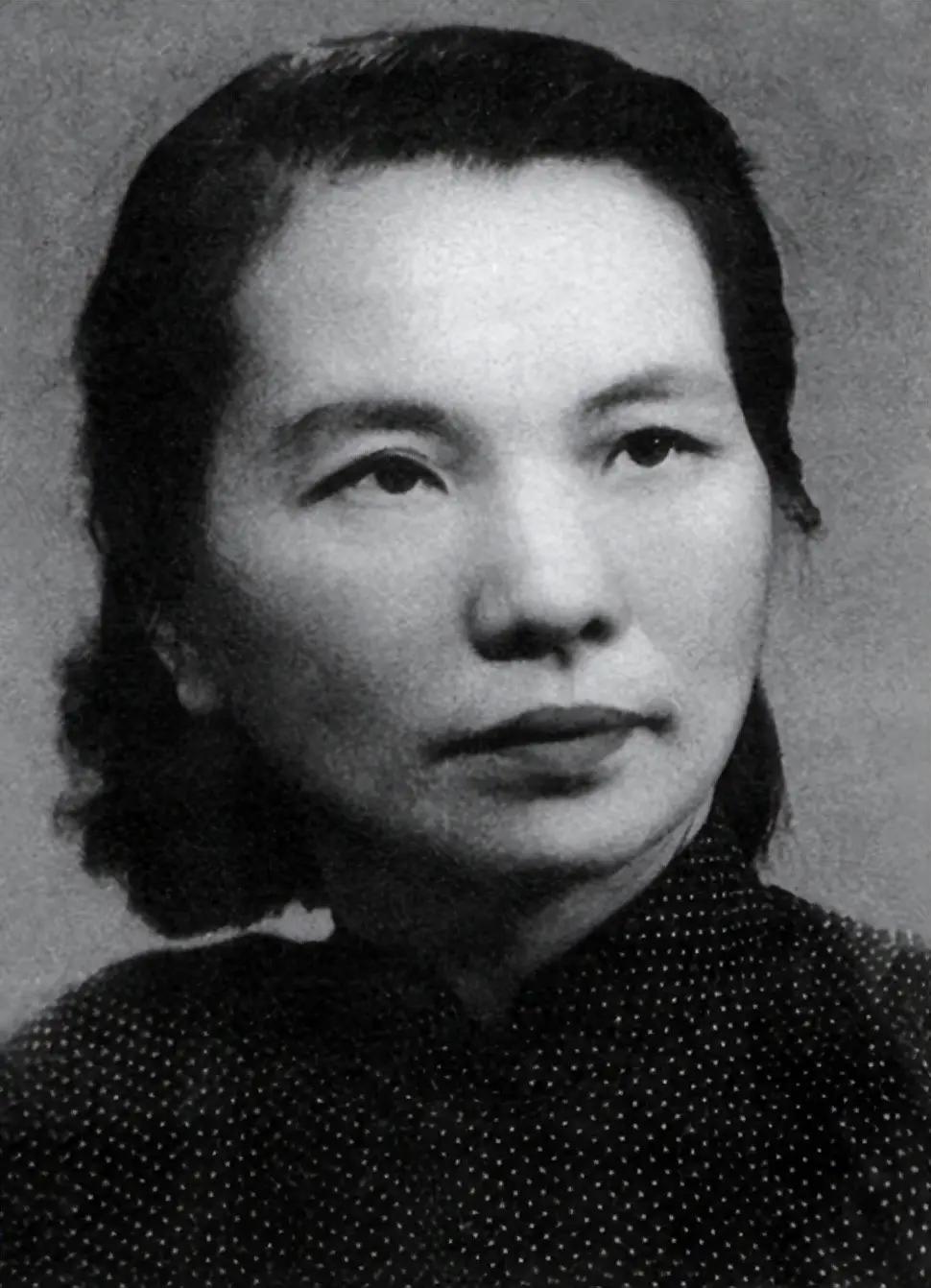

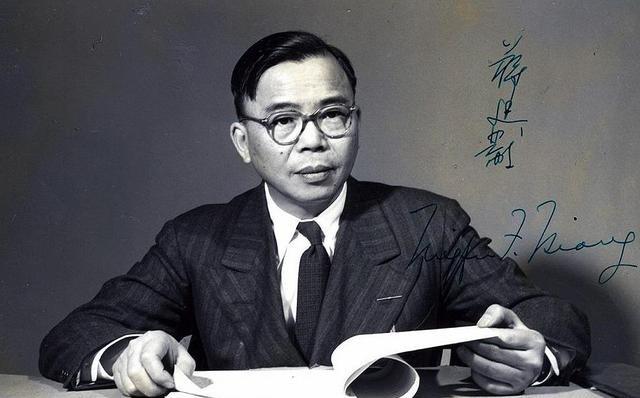

1999年,一位82岁的老奶奶来到重庆白公馆,她走到一张男子的照片下,突然,停下脚步,眼泪婆娑地来回抚摸照片,哭着说道:“我来看你来了。” ( 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!) 1981年的一天,重庆白公馆刚开馆,一位头发大半花白的老人就慢慢走了进来。 她穿着朴素,走到展墙一张男人照片前停下,手轻轻搭在照片上,眼泪顺着皱纹往下掉,好一会儿才小声说:“晓轩,我回来看你来了。” 这老人是姜绮华,她口中的“晓轩”,就是革命烈士许晓轩——《红岩》里许云峰的原型。 许晓轩1916年生在江苏江都,家里穷,没读完书就去钱庄当学徒。 1931年“九一八”事变后,他跟着加入抗日救亡队伍,心里渐渐有了为国家做事的念头。 1935年,他到无锡铁工厂当会计,还加入了抗日组织“无锡学社”,同年和姜绮华结了婚。 那时候婚事多是父母安排,两人婚前没见面,可婚后日子过得踏实:许晓轩白天上班,晚上教姜绮华写字,知道她冬天咳嗽,每天把铜手炉捂热了给她,小日子满是烟火气。 1937年抗战爆发,无锡快被日军打过来,许晓轩收到重庆进步青年的信,邀他去参与青年职业互助会工作。 他没跟姜绮华说危险,只说去重庆找好工作多寄钱,临走时姜绮华塞给他绣的蓝布帕子,他说站稳了就接她们娘俩过去。 到重庆后,许晓轩表面是公职人员,背地里筹办《青年生活》期刊,还去工厂、学校讲抗日道理。 1938年5月他入了党,后来还当起中共川东特委青委宣传部长、重庆新市区区委书记,革命工作越来越忙。 1939年,姜绮华带着刚出生的女儿许德馨去了重庆,住沙坪坝小平房。 许晓轩早出晚归,有时半夜回来把传单藏床底木箱里,姜绮华察觉他做危险事,却从没问,怕听到不好的结果。 1940年4月,许晓轩去兵工厂开会,被叛徒出卖抓了。 那天姜绮华刚喂完女儿粥,邻居跑来报信,她光着脚冲去兵工厂,却被特务拦住,只能哭到天黑。 许晓轩先被关在贵州息烽集中营,在牢里还鼓励狱友: “越关键越要让敌人知道,共产党人不可动摇。” 1946年7月,他被转去重庆白公馆——这地方原是军阀别墅,1939年改成看守所,架电网、修岗楼,还关过“小萝卜头”一家。 到白公馆后,他组织党员成立临时党支部,自己当书记,结果被敌人发现,戴着重镣铐关进不见阳光的地牢。不管敌人怎么拷打、利诱,他都没松口。 在牢里,许晓轩最牵挂妻儿。1946年夏天,他用三根香烟换了截笔芯,从旧账本撕张纸,趁晚上写了信。 开头写“绮华吾妻”,字又轻又用力——轻怕特务发现,用力是想把思念刻纸上。 他说“七年了,你受苦了”,其实才被捕6年,是太想念算错了;还问女儿长多高、记不记得爸爸,说以前忙得没陪她,现在想陪却没机会。 他不敢提监狱的事,只说“这里一切都好”,也不敢说诀别,只写“有机会就回来一起走走”,其实他知道出去难,就是不想让姜绮华绝望。 信写好后,他缝在贴身衣服里,托狱友藏在送饭木桶夹层,辗转送到上海——那时姜绮华已带女儿躲到上海,在纱厂做工。 1947年初春,一位陌生男子给姜绮华递来信封:“这是许晓轩同志托人带的。” 她手抖着拆开,一看字迹就认出来是丈夫的,坐在煤油灯下拉着信读,哭到天亮。 之后她到处找人救许晓轩,去上海法院递申诉状,人家说“军统的案子管不了”;找律师,一听是政治犯都摇头。 她只能抱着信等,盼着丈夫平安。 1949年上海解放,姜绮华赶紧去重庆找丈夫,可直到1950年,才从红岩纪念馆工作人员那知道: 1949年11月27日,国民党逃前在白公馆、渣滓洞屠杀革命者,许晓轩遇难了,那时离重庆解放就三天。 姜绮华当场旧病复发,连去歌乐山认遗体的力气都没有,后来想丈夫了,就掏信出来读,像丈夫还在身边。 1963年,重庆中美合作所美蒋罪行展览馆成立,向烈士家属征遗物。 姜绮华虽舍不得那封信,还是捐了出去——那是丈夫唯一的念想,也是革命历史的见证。 1995年3月,这封信被定为一级文物,现在还藏在红岩博物馆里。 从1950年到1981年,姜绮华来重庆好多次,每次都站在许晓轩照片前很久,像在跟他说这些年的事。 许晓轩33岁的人生,守住了对党的信仰,哪怕坐牢受刑都没动摇;姜绮华用一辈子守住对丈夫的思念,还把唯一的念想捐出来,让更多人记得这段历史。