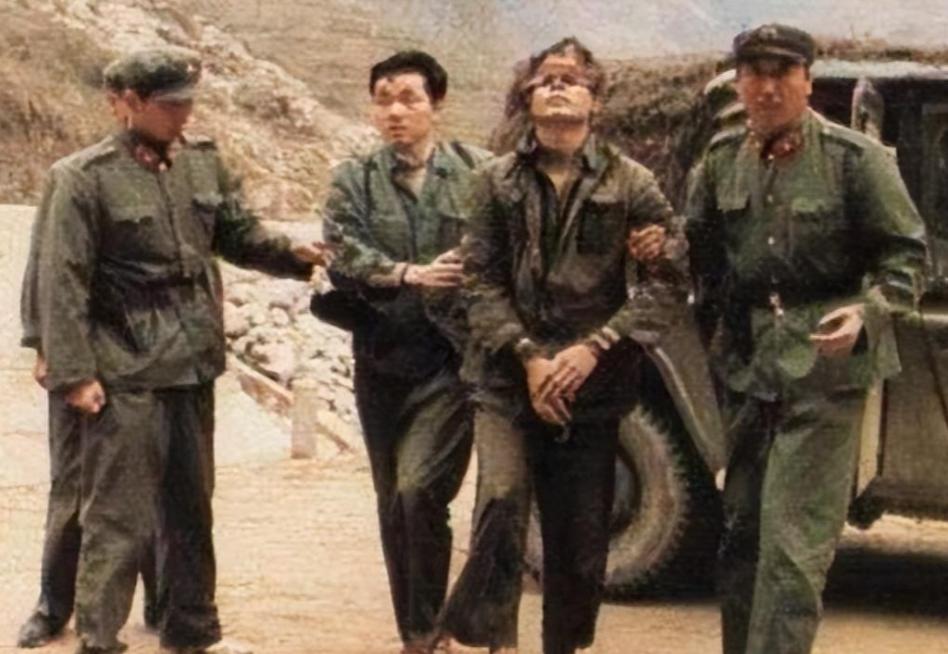

1990年,在中越战俘遣返仪式上,“叛变”军官汪斌拖着仅37公斤重的身体,颤颤巍巍地向我方走来。人群中突然响起咒骂声,他微微一震。事后,副师长握着他的手:“我相信你!” 汪斌的故事并不传奇,但它却极具代表性。他是1979年对越自卫反击作战中被俘的中国军官之一,而这场战争本身在今天的公共记忆中已相对模糊。 很多人只记得它短暂、剧烈,却容易忽略那些被俘后多年未归的战士。汪斌就是其中一个。他被越军俘虏后,辗转多个战俘营,生活条件极其艰苦。 在当时的国际环境背景下,中越关系一度紧张,战俘问题又牵扯到外交、军方、民间舆论等多个层面,战俘的生活状况并非外界所能随意得知。直到1990年,中越关系逐步缓和,战俘遣返成为可能,汪斌才终于踏上归国之路。 问题在于,他的回国,并没有预想中的那种“英雄归来”的氛围。许多人对这些长期滞留的战俘持怀疑态度,甚至有些人将他们简单地贴上了“叛变”的标签。 这种误解并非个案,而是当时特殊历史语境下的产物。战争的伤口还未愈合,人们对“忠诚”的定义极其苛刻,对于在敌方长期生活的人,哪怕没有任何证据,也容易先入为主地质疑其立场。汪斌在归国那一刻,听到的那声咒骂,其实就是整个社会对这类人的一种投射。 但真实情况远比想象复杂得多。根据当年参与遣返工作的相关部门公开的资料,汪斌在战俘营中始终未曾接受越方任何形式的政治招降,也未参与敌方组织的活动。 他的身体状况也反映出战俘营的极端环境,并非有人口中说的“享福”。事实上,正是因为他对身份的坚守,才导致他在越南境内的生存变得异常艰难。 他没有选择妥协,也没有为换取更好的待遇而放弃原则,最终导致身体极度虚弱,几近崩溃。37公斤的体重是个非常直观的数字,它不是为了博取同情,而是一个实打实的结果。 在遣返现场,副师长握住他的手,说出“我相信你”这件事,虽然没有被广泛报道,但在少数回忆录和采访中被提及。 这并不是一句安慰或者场面话,而是军队内部对他调查、核实之后的公开态度。在那个强调组织信任的年代,这样的话语其实是一种认定。这也从侧面说明,汪斌并没有做出任何违背军人职责的行为。 后来几年里,汪斌逐渐淡出公众视野。他没有写书,也没有接受太多采访,更多是选择一种低调的生活方式。 这本身也说明了他的性格。他没有刻意去为自己辩解,也没有利用自己的经历去博取名声。 这种沉默,有人可能会解读为“心虚”,但更可能是一种不愿再提的疲惫。毕竟要解释清楚一个战争中被俘的复杂经历,其实比打一场仗还难。 讲到这里,也许有人会问,汪斌的故事到底告诉我们什么?我觉得,它提醒我们一个很重要的事实,就是在战争中,不是所有站在敌方土地上的人都是敌人。 在信息不对称的年代,判断一个人是否“忠诚”,不能靠想象和偏见。更何况,战争中最难的,不是冲锋,而是坚持。 而汪斌的坚持,恰恰就是他没有放弃身份、没有放弃信念、没有在极端条件下妥协的选择。 今天再看那场遣返仪式,或许已没有多少人记得细节。但汪斌颤巍巍走来的画面,在某种意义上,是对整个战争记忆的一种注解。 他不是英雄,但也绝非懦夫。他就是一个在时代洪流中被推向前线、被命运压弯脊梁,但始终没有倒下的普通军官。而普通人,恰恰最值得尊重。