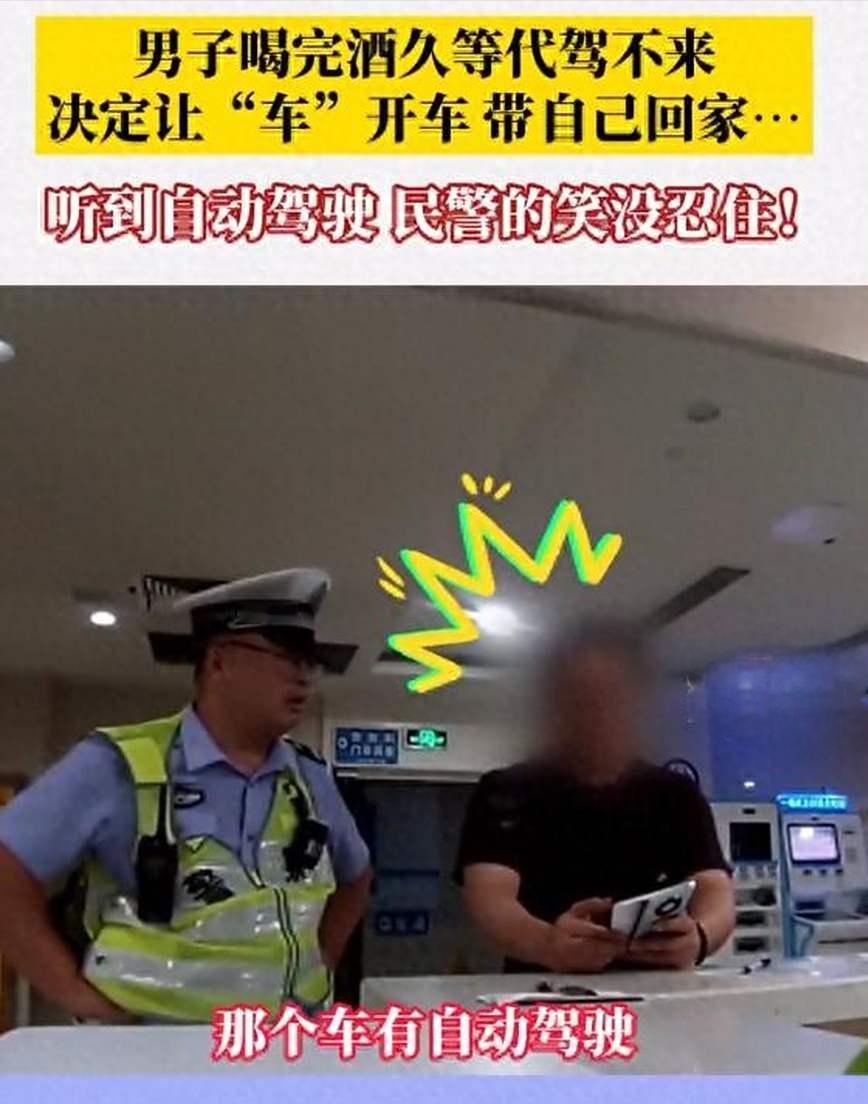

“酒后不握方向盘,就不算醉驾?”北京一男子喝得烂醉,启动车上“自动驾驶”回家,结果半路被交警拦下。当场测试酒精含量高达200mg/100ml!男子不服:我又没开车,是车自己开的!法院的判决让他彻底傻眼。 凌晨,北京街头车流稀疏。男子闫某和朋友聚餐后喝得满脸通红,本想叫代驾,却迟迟没人接单。看着自家那辆带“辅助驾驶”功能的新能源车,他心生侥幸:反正车能自己开,我又不碰方向盘,应该没事吧? 说干就干。闫某打开语音系统,设定好回家路线,启动“自动驾驶”模式。车子缓缓上路,而他直接把座椅放倒,闭眼睡了过去。谁知,这一睡,竟然睡进了派出所。 车子行驶到半路,遇上交警夜查酒驾。民警打手势示意停车,可车辆丝毫没有反应,依旧缓慢前行。民警警觉不对,连忙追上拦车。车子检测到障碍自动停下,民警走近一看,驾驶位上一个人正呼呼大睡。 “同志,醒醒,开车呢!”交警敲窗,闫某迷糊着摇下车窗,一股浓烈的酒味扑面而来。吹气检测后,酒精含量显示200mg/100ml,早已超过醉驾标准80mg/100ml。闫某立刻被带走。 面对交警的质问,闫某满脸不服:“我没动方向盘,是系统开的,怎么能算醉驾?”可交警当场告诉他:辅助驾驶不是自动驾驶,你仍在驾驶车辆。 案件被移交法院后,闫某继续申辩。他说,现在无人驾驶技术已经很成熟,不少城市都有“无人出租车”,自己开的是高科技车,不该被当成酒驾。 但法院的判决却让他彻底清醒。 法院查明,闫某的车辆搭载的是L2级辅助驾驶系统,并非无人驾驶。根据国家《汽车驾驶自动化分级》标准,L2级系统仍需要驾驶员实时监控车辆状态、随时接管操作。只有达到L3级及以上的自动驾驶,才允许车辆在特定条件下自行运行。而目前,我国民用汽车普遍只配备L2级系统。 换句话说,这种“辅助驾驶”只是帮你握一会方向盘、踩一脚刹车,根本不是“你睡觉它开车”。 法院指出,闫某虽然没直接操作方向盘,但他坐在驾驶位、启动了系统并设定路线,这些都属于对车辆的实际控制行为。根据《刑法》第133条之一规定:“在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:(二)醉酒驾驶机动车的。” “驾驶”的法律定义,并不等同于“手在开车”,而是指对车辆行驶状态具有实际控制权。闫某在醉酒状态下启动车辆,并使其在道路上行驶,已经符合醉驾的所有构成要件。 此外,根据《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第14条规定:血液酒精含量超过180mg/100ml的,一般不适用缓刑。闫某的酒精含量高达200mg/100ml,属严重醉酒,依法应当从重处罚。 一审法院认定闫某构成危险驾驶罪,判处拘役三个月,罚金6000元。闫某不服上诉,称“自动驾驶是趋势,不应用老标准判罚”。二审法院维持原判,并作出明确解释:第一,无人驾驶在我国尚处试点阶段,仅限特定区域、特定车辆;第二,私人车辆的辅助系统仍依赖人工监管;第三,醉酒状态下启动车辆,无论是否操作方向盘,均属违法。 法院的判决句句掷地有声:科技再先进,也不能替人承担法律责任。 事实上,这起案件并非孤例。近年来,部分司机滥用“自动驾驶”功能,边开车边玩手机、打瞌睡的情况屡见不鲜。还有人误以为只要车会自己跑,就能“钻空子”,结果纷纷因醉驾被刑拘。司法机关早已多次明确,只要车辆在公共道路上行驶,驾驶员处于控制状态,无论是否双手离方向盘,均构成“驾驶行为”。 从法律角度看,这类案件的本质在于责任主体不可替代。辅助驾驶只是机器对人类操作的补充,而非取代。系统出错、传感器失灵、道路识别失败时,依旧需要驾驶员随时接管。一旦醉酒上车,判断能力和反应速度大幅下降,极易引发交通事故。 更重要的是,醉驾的刑事处罚背后,是对公共安全的维护。法律的目的不是事后惩罚,而是事前预防。当科技带来便利,也带来风险,法律要做的,是划清红线。 这起案件的意义,不只是惩罚一个醉驾者,更是在提醒所有车主:“辅助驾驶”不是免罪护身符,“自动驾驶”也不是免责盾牌。 只要你坐在驾驶位上,只要你启动了车辆,哪怕双手离开方向盘、脚离开油门,你仍是这辆车的“驾驶人”。 喝酒不开车,这是最基本的安全常识。如今不少人开始迷信科技,以为人工智能能替人负责,实际上,科技可以代替操作,却代替不了法律责任。 闫某以为自己聪明,结果被现实狠狠教育。他或许没想到,自己按下“自动驾驶”的一刻,也按下了法律的红线。