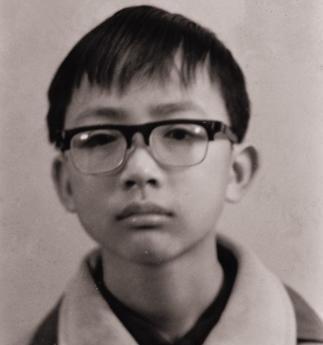

1988年,15岁赖宁因扑救山火牺牲,随后他的故事被收入教材。可是2012年又将他从教科书中删除,原因让你心服口服。 2024年四川石棉县森林防火指挥中心,半块焦黑的矿石标本在展柜中泛着冷光。标签上的字迹刺痛视线:“赖宁1988年3月13日采集,发现时压在他手心”。 讲解员指尖划过展柜:“这不是鲁莽的证明,而是被重新读懂的初心——也是他的故事从课本退场的原因。” 展柜旁的电子屏正播放2012年教育部的说明录音,那句“生命至上,未成年人优先”的阐释,解开了一代人的困惑。 1987年暑假的山林里,14岁的赖宁蹲在地上画“大山保护地图”。帆布包上缝着“地质爱好者”的补丁,包里装着《矿物学基础》和自制的防火手册。 “这里是松树林,冬天干燥得像火药,得让村委会插警示牌。”他边说边用红笔圈出区域,旁边写着“科学防护,而非硬拼”。 这份手写手册后来被母亲塞进铁皮盒,2015年捐赠时,人们才发现他早写下“未成年人应及时报警”的字句,只是1988年那场山火,烧乱了理智。 1988年3月13日的火场上,消防员第三次把赖宁往外推:“小孩别添乱,我们有专业设备!” 他却挣脱着指向卫星站:“我知道小路,能帮你们引路!” 没人知道,他口袋里除了矿石,还有张揉皱的“地质科考队报名表”。当搜救队在焦土中发现他时,矿石压在手心,报名表被烧得只剩边角,“保护大山”四个字却依稀可辨。 这场牺牲震动全国,他的故事走进课本,被提炼为“见义勇为”的范本,校园墙上贴满他扑火的画像,家长们总以“学学赖宁”教育孩子。 争议在多年后逐渐浮现。2010年教育界调研发现,多地出现未成年人模仿赖宁参与危险救援的案例,有3名少先队员因盲目救落水者不幸遇难,重演了1982年的惨痛教训。 随着2006年修订的《未成年人保护法》明确“禁止鼓励未成年人参与危险救援”,教材编写组开始直面核心矛盾; 15岁少年缺乏专业救援知识和自我保护能力,其行为虽勇敢,却可能误导心智未熟的孩子,甚至让消防员在救灾时还要分心保护闯入险境的未成年人。 2012年教材修订会上,专家们争论到深夜。《英雄少年赖宁》的作者孙云晓坦言,当年树立榜样是看中赖宁的担当与求知欲,但从未想过“救火牺牲”会成为唯一标签。 最终的删除理由直白却深刻:未成年人是受保护群体,教材不能倡导超出其能力的“英雄行为”,这不是否定赖宁的精神,而是对更多生命的兜底保护。 消息传开,赖宁的母亲在纪念馆里轻声说:“要是当年他能等消防员,该多好。” 删除从未意味着遗忘。2018年,石棉县“少年地质科考队”成立,队旗印着赖宁的矿石素描。队长李想翻着赖宁的旧地图:“老师说,学他的守护心,不学他的冒险劲。” 队员们带着无人机巡查山林,用湿度传感器监测火险,遇到隐患立刻上传指挥中心,那里的AI系统被命名为“赖宁守护”,三年间预防了12起山火。 课本里取而代之的“火灾逃生口诀”“119报警技巧”,让2023年全国未成年人火灾自救率提升了62%,这正是删除教材时的期许:让英雄精神在科学保护中延续。 如今,指挥中心的展柜里,焦黑矿石旁新增了三样物件:2012年教材修订说明复印件、科考队的无人机模型、“赖宁守护”系统的实时监测屏。 讲解员总会笑着补充:“当年课本删除他,是怕孩子学他冲进去;现在我们讲他,是教孩子用智慧守护。” 每年3月13日,纪念馆里满是带着矿石标本的孩子,他们写下的“安全守护誓言”贴满留言墙,其中一句格外醒目:“您未完成的守护,我们用科学实现。” 赖宁的“现状”,是活在每一次科学巡查里,活在每一次安全预警中,活在石棉山林间代代相传的守护行动里。 他的故事虽退出课本,却在教育理念的进步中完成了精神的转生——从“牺牲的符号”变成“理性的守护”,正如那半块焦石上的光泽,历经岁月打磨,反而愈发清晰明亮。 信息来源: 澎湃新闻,《为何教科书要将他的事迹删除?》