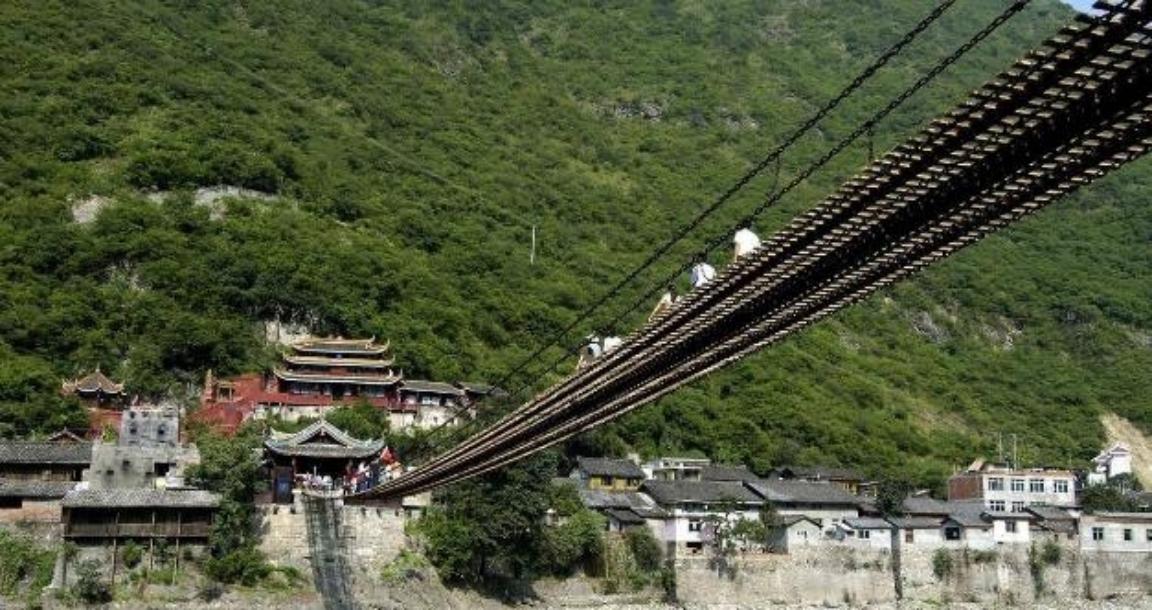

300年前,古人是如何将40吨铁链建在大渡河上,一年建成泸定桥的? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 站在今天的泸定桥上,很难想象300年前的工匠是如何完成这项工程的,大渡河水流湍急,每秒流速能达到四五米,汛期来临时河水暴涨十余米,两岸是海拔相差上千米的高山峡谷。 就是在这样的环境里,清朝的工匠们用一年时间,把40吨重的铁链架在了百米宽的河面上。 康熙四十四年九月,皇帝下令在大渡河上修桥,这不是心血来潮,而是有着明确的战略考量。 当时准噶尔叛乱,西南边陲局势紧张,而大渡河恰好是进出川藏的咽喉要道,商队运货要冒着翻船的危险,军队调动更是困难重重。 朝廷派人实地考察后发现,木桥会被洪水冲垮,石桥因为河岸土质松软无法打桩,最后只能选择铁索桥这个前所未有的方案。 铁链的制作就是第一道难关,泸定本地不产铁,所有原料都要从200里外的荥经县运来,朝廷调集了120名最优秀的铁匠,日夜赶工锻造铁环。 每个铁环有小臂那么粗,重达30多斤,要经过选料、煅烧、捶打、淬火等九道工序,最特别的是,铁匠们在淬火时用了一种特殊配方的液体,里面加了某些草药,这个秘方一直在家族内部传承。 更关键的是,每个铁环上都要刻上工匠的名字和批次编号,这不仅是为了防止偷工减料,更是把工匠的荣誉和子孙的名声都绑在了这座桥上。 就这样,11571个铁环被串成了13根铁链,总长127米,铁链造好了,如何运到对岸又成了新问题,2.5吨重的铁链想要跨越湍急的河水,在当时几乎是不可能完成的任务。 工匠们试过用船运,铁链一入水就沉底;试过木筏,直接被冲走,最后他们从当地藏族百姓用溜索过河的方法中得到启发,想出了“牵绳溜索”这个巧妙的办法。 整个过程听起来像是在走钢丝,工匠们先用风筝把最细的引绳送到对岸,这种风筝是竹匠特制的,能在复杂的山谷气流中保持稳定,引绳架好后再逐步换成粗麻绳、青竹索,最终形成能承重的主索。 接下来在铁链上绑竹筒,竹筒套在竹索上,两岸的工匠同时拉绳,让铁链通过竹筒一点点滑向对岸,为了减少摩擦,竹筒内壁还涂了特制的植物油脂。 这个过程要选在凌晨水势稍缓的时候进行,稍有不慎铁链就会坠入河中,就这样往返数十日,13根铁链才全部横跨两岸,铁链运过去只是完成了一半,如何固定才是真正的考验。 大渡河谷常年大风大雨,桥必须足够牢固才能抵御自然的摧残,工匠们设计了一套双保险系统:先在两岸用大块青石修建20米高的桥台,再在桥台内挖6米深的地井,井底用4万多斤生铁浇铸出横向的卧龙桩和纵向的地龙桩。 13根铁链全部与地龙桩相连,桥台和桩基共同分担重量,最后在底面铁链上铺设经过防滑处理的楠木板,一座完整的铁索桥就这样建成了。 这座桥能用300年不是偶然,道光年间曾经发生过一次铁索断裂的事故,造成多人落水,这给朝廷敲响了警钟,从那以后,桥梁维护形成了严格的制度,专门设立护桥司,按照“旬查、月检、季修”的节奏进行养护。 检查铁环时工匠们会用小锤敲击,通过声音判断内部是否有裂纹,雨季前还要在铁索上涂防锈油,在桥板下安装导流槽。 这些看似简单的措施,让泸定桥经受住了时间的考验,1935年5月,这座桥迎来了它历史上最惊心动魄的时刻。 红军长征至此,敌人已经拆掉桥面木板,只剩下光秃秃的铁索,22名勇士在枪林弹雨中匍匐前进,他们要对抗的不只是敌人的火力,还有脚下咆哮的河水、呼啸的山风和湿滑的铁索。 这些战士发明了独特的爬渡方式,用手臂和双腿交替发力,背着武器弹药在三丈高的铁索上艰难前行,两小时激战后,他们全歼守桥敌人,为长征打开了北上通道。 今天的泸定桥已经有20%的铁环被现代材料替换,但维护人员始终遵循“修旧如旧”的原则,让这座桥保持着300年前的模样。 触摸那些刻着工匠名字的铁环,能感受到一种跨越时空的力量,当年的铁匠们把自己的名字刻在铁环上时,大概没想到这些名字能传承三个世纪。 他们用最朴素的责任心和最精湛的技艺,造就了一座连接两岸、贯通古今的桥梁,这座桥告诉我们,真正伟大的工程不在于征服自然,而在于理解自然、顺应自然,然后用智慧和坚持完成看似不可能的任务。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:新华社——在泸定桥头看泸定的桥