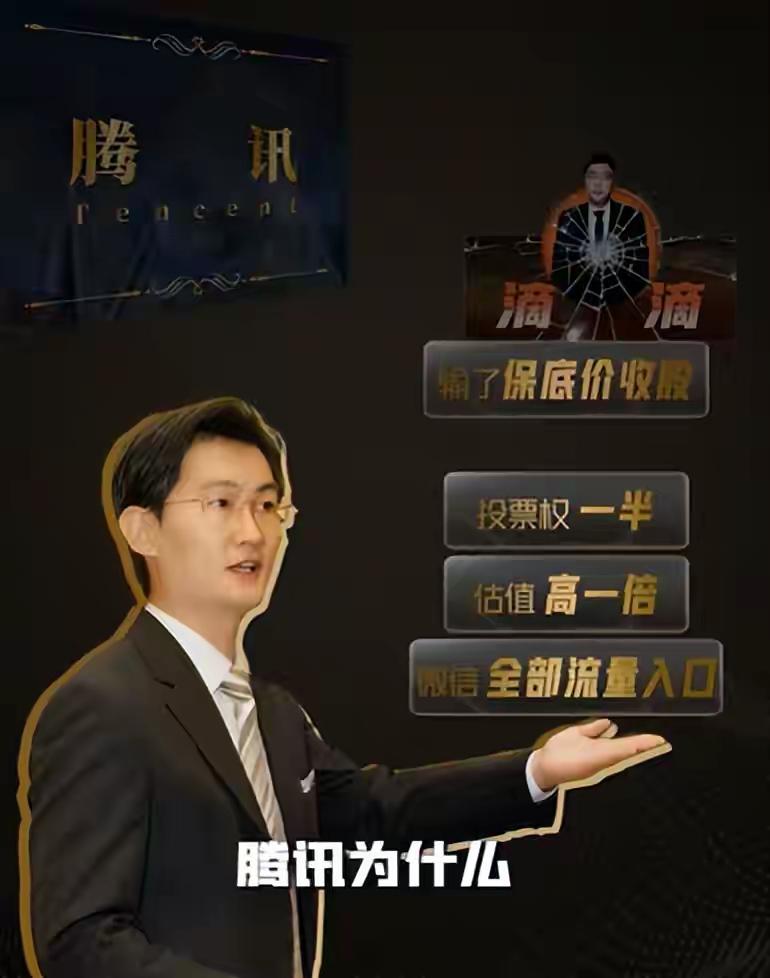

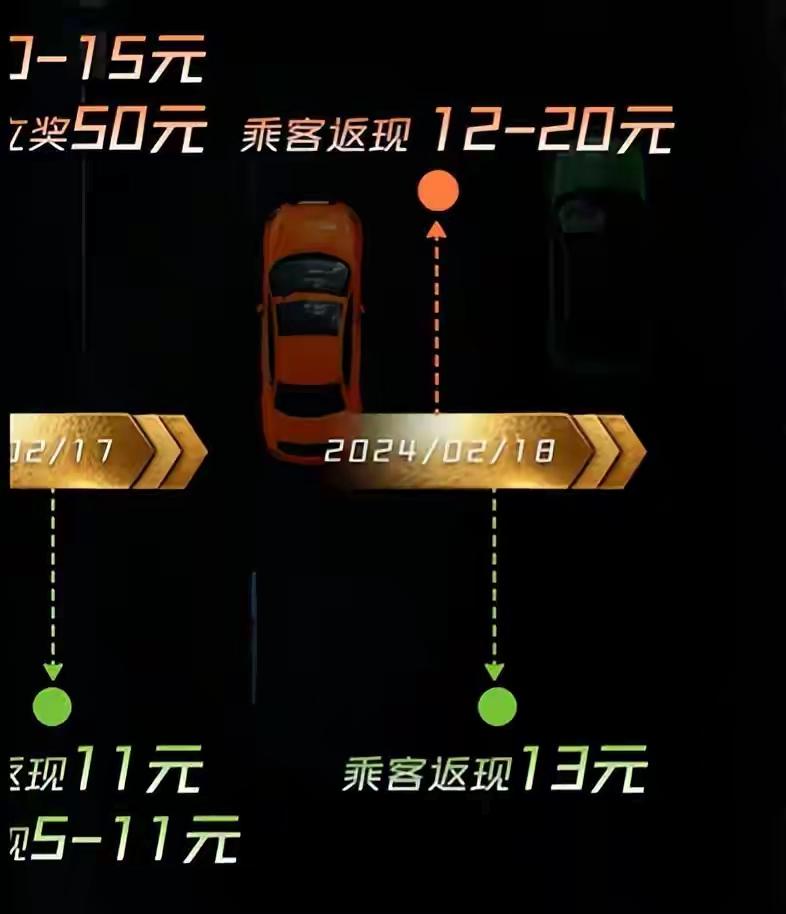

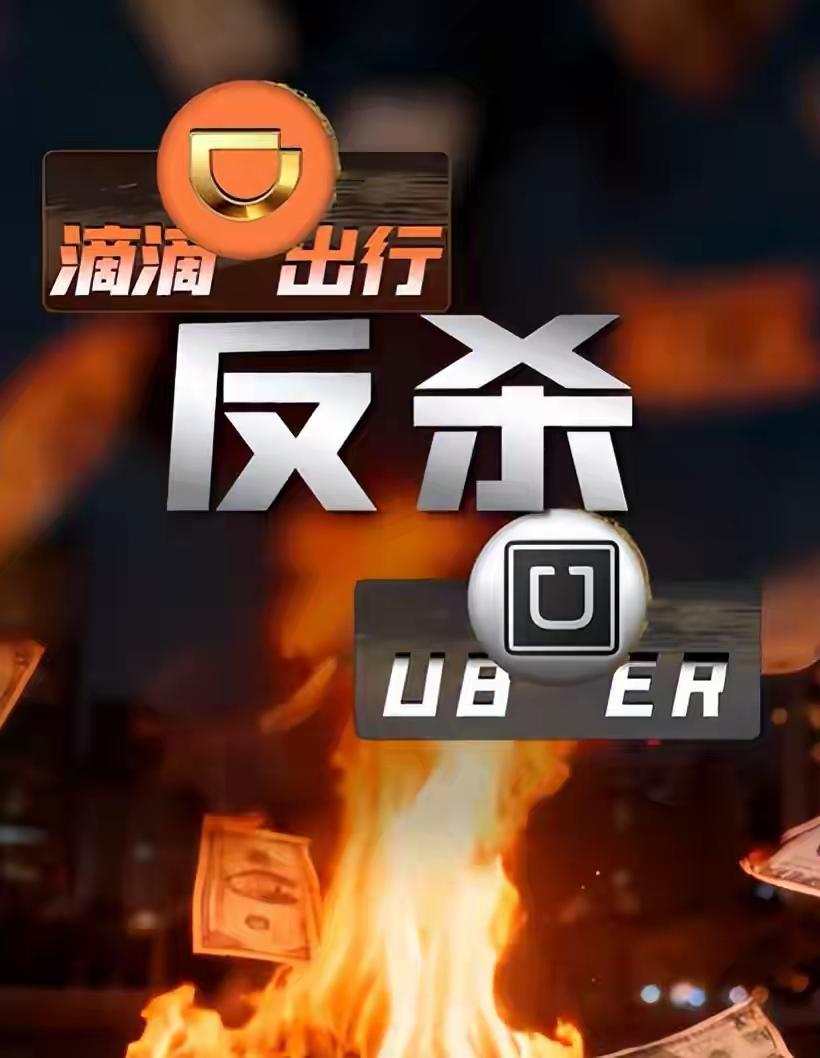

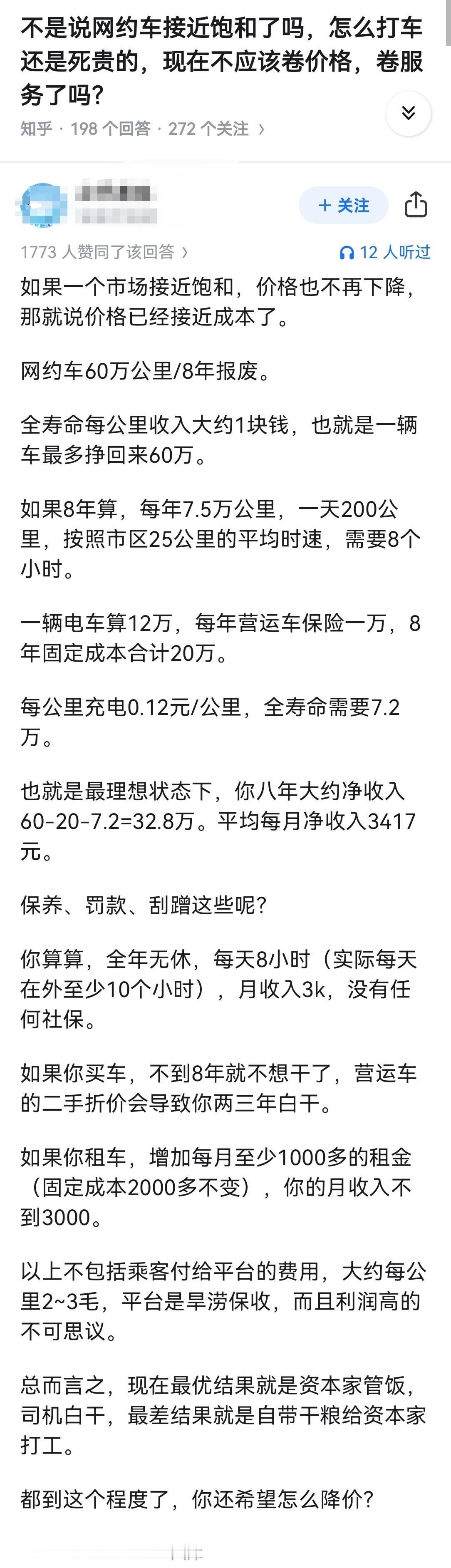

网约车大战烧光300亿,说它是“资本骗局”一点不为过。早期各平台疯狂补贴,资本大量涌入,就是想先烧钱抢占市场,再收割盈利。但很多小平台根本没熬到盈利阶段就倒下了。 滴滴曾长期占据网约车市场90%以上份额,日订单一度达2500万单左右。不过后来危机不断,4年前顺风车安全事件,如今又面临众多平台“围剿”。曹操出行、T3出行等纷纷参战,8月滴滴订单下降20%。 要说谁救了滴滴,或许是市场的惯性和用户的习惯。毕竟它前期积累了大量用户和司机资源,短时间难以被完全替代。 烧光300亿的资本游戏:网约车大战的真相与滴滴的救赎 当滴滴与优步中国的补贴大战落幕时,行业账本上赫然写着“300亿”的烧钱纪录。这场被诟病为“资本骗局”的商业鏖战,以非理性的补贴狂欢搅动市场,最终却在多重力量的博弈中完成重构,而滴滴的绝境重生更折射出行业发展的必然逻辑。 网约车大战被贴上“资本骗局”的标签,根源在于资本主导下的虚假繁荣。2014年起,滴滴与快的率先点燃“红包大战”,24亿元补贴总额并非为盈利铺路,而是腾讯与阿里争夺移动支付场景的代理人战争。随后与优步中国的对决更是将烧钱推向极致,高峰时日补贴达3亿元,用户下载即得百元券、司机接单就获50元奖励的玩法,彻底打破了正常的商业逻辑。这种“用资本换市场”的模式本质是制造幻觉:乘客享受低于成本的低价,司机依赖补贴维持收入,平台则靠烧钱数据换取下一轮融资,形成脆弱的三角关系。 泡沫破裂的代价最终由市场各方承受。当资本输血放缓,补贴退潮后,平台开始通过提高抽成转嫁成本,司机收入不升反降,多地出现“低价接单赚不到钱”的困境。乘客则直面价格跳涨,曾经的“便宜出行”沦为昙花一现。更值得警惕的是,这种烧钱模式挤出了数十家中小平台,2015年滴滴与快的合并后市场份额超99%,2016年收购优步中国更是形成垄断态势,最终导致创新活力萎缩、服务质量滑坡,印证了这场资本游戏的破坏性。 在这场“骗局”的废墟上,滴滴的救赎并非单一力量造就,而是政策、技术与生态三重逻辑共同作用的结果。监管介入成为关键转折点,2016年《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》的实施,首次明确网约车合法地位,倒逼平台从“野蛮生长”转向合规运营。2023年五部门对聚合平台的规范通知,更遏制了低价倾销、压榨司机的乱象,为行业划定底线。这种监管并非否定行业价值,而是清除资本泡沫,让出行服务回归民生本质。 技术筑造的护城河则提供了生存根基。滴滴在烧钱期积累的百亿公里行驶数据,通过AI算法实现供需精准匹配,接单效率达到传统出租车的3倍。从智能派单到路径优化,技术手段降低了运营成本,使其在补贴退潮后仍能维持服务竞争力。同时,超过100亿的安防投入建立起全流程服务体系,将事故率降低90%,逐步修复了市场信任。 生态整合最终打开盈利空间。滴滴从单一打车业务延伸至专车、顺风车、代驾等全场景,更接入外卖、货运、金融等服务,形成“出行+生活”的生态闭环。这种多元化布局摆脱了对单一业务的依赖,其中金融板块放贷超千亿,成为重要盈利支柱,使平台终于走出“烧钱-亏损”的恶性循环。 网约车大战的教训深刻揭示:资本可以催生市场,但无法创造价值。滴滴的救赎之路证明,只有当资本回归服务实体经济的本质,在监管框架内依托技术创新与生态升级满足真实需求,行业才能实现可持续发展。如今大规模价格战已成过去,Robotaxi与新能源的渗透正在开启新周期,但那场烧光300亿的“骗局”,永远警示着商业竞争的底线与初心。