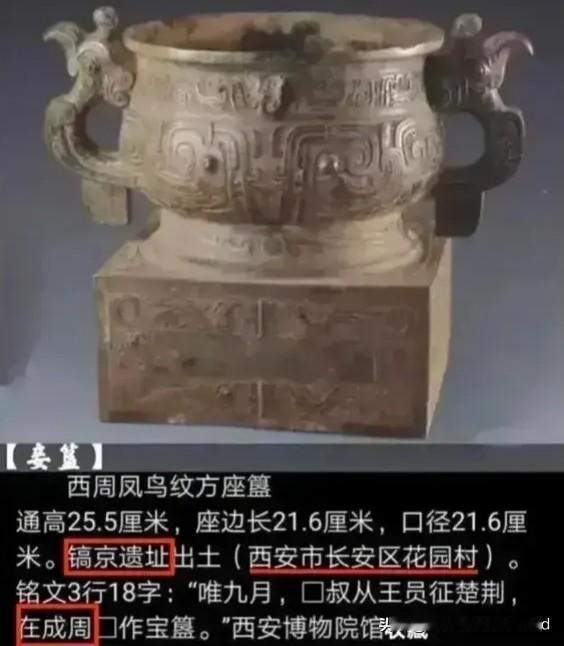

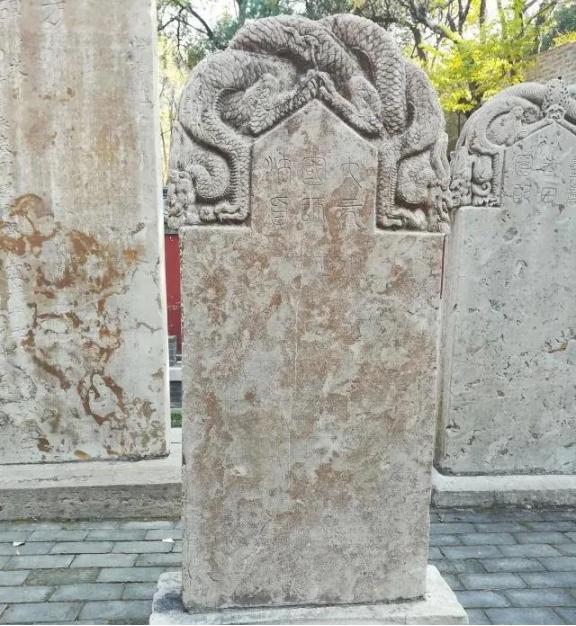

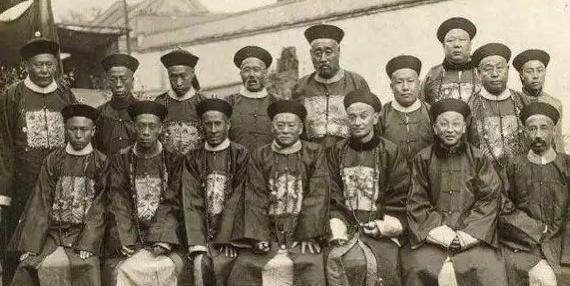

“没有日语,中国人就没法说话了!”中国近代史研究员称,“我们现在说的话,绝大多数都是日语!”可事实果真如此吗? 传言中 “现代汉语 70% 源自日语” 的说法,早已被学术研究证伪,北京外国语大学朱伟京教授对《汉语外来语词典》的考证显示,剔除日语假名、固有汉语旧词及明清已有的译词后,真正的日语外来词仅三四百个。 即便按最宽泛的统计标准,陈力卫教授也明确指出,日语借词在全部词汇中占比仅约 7.2%,仅在政治法律等特定领域可达 38%。 对比更能凸显真相,《现代汉语词典》数据显示,英语借词数量远超日语,“沙发”“可乐” 等生活词汇与 “互联网”“基因” 等科技术语,构成了外来词的主力。 若说三四百个词能支撑 “没法说话” 的论断,无异于宣称 “向长江倒入一杯水,长江就成了这杯水的产物”。 许多被归为 “日语借词” 的词汇,实则是一场跨越时空的 “文化回流”,战国《鹖冠子》中早有 “人情物理” 的表述,西晋郭象注《庄子》已提及 “人道”,《孟子》更是明确记载 “诸侯之宝三,土地、人民、政事”。 这些词汇传入日本后,在明治维新时期被赋予近代新义,又随西学译著传回中国,学界更贴切的称呼是 “侨词来归”。 即便是日本创制的 “和制汉语”,也深深植根于汉字文化土壤,西周翻译《万国公法》时所用的 1100 个通用词汇,多源自华夏典籍的简称或重组。 正如严复译 “Utopia” 为 “乌托邦”,既存音又表意,汉字的表意特性让外来概念得以自然融入汉语体系。 这场传言的流行,折射出深层的文化焦虑,在中西文化碰撞中,部分人将语言中的外来元素等同于 “文化失守”,却忽视了汉语从未停止过对外来养分的吸收 , 从汉代 “葡萄”“茉莉” 的引入,到近代 “逻辑”“维他命” 的创造,开放恰恰是其绵延千年的核心密码。 日语借词的真正价值,在于展现了汉字文化圈的协同创新,当 “社会”“民主” 等词汇跨越东海回流时,本质是汉字在应对近代知识爆炸时的集体智慧结晶,否定这种文化互动,既低估了汉语的包容力,也曲解了文化交流的本质。 语言的生命力在于动态发展,汉语从未因吸收外来词而失却本色,那些宣称 “无日语便失语” 的论调,恰恰忘了,正是 “天地玄黄” 的根基与 “兼容并蓄” 的品格,共同铸就了汉语的生生不息,这种在坚守中开放的智慧,远比纠结借词占比更值得珍视。