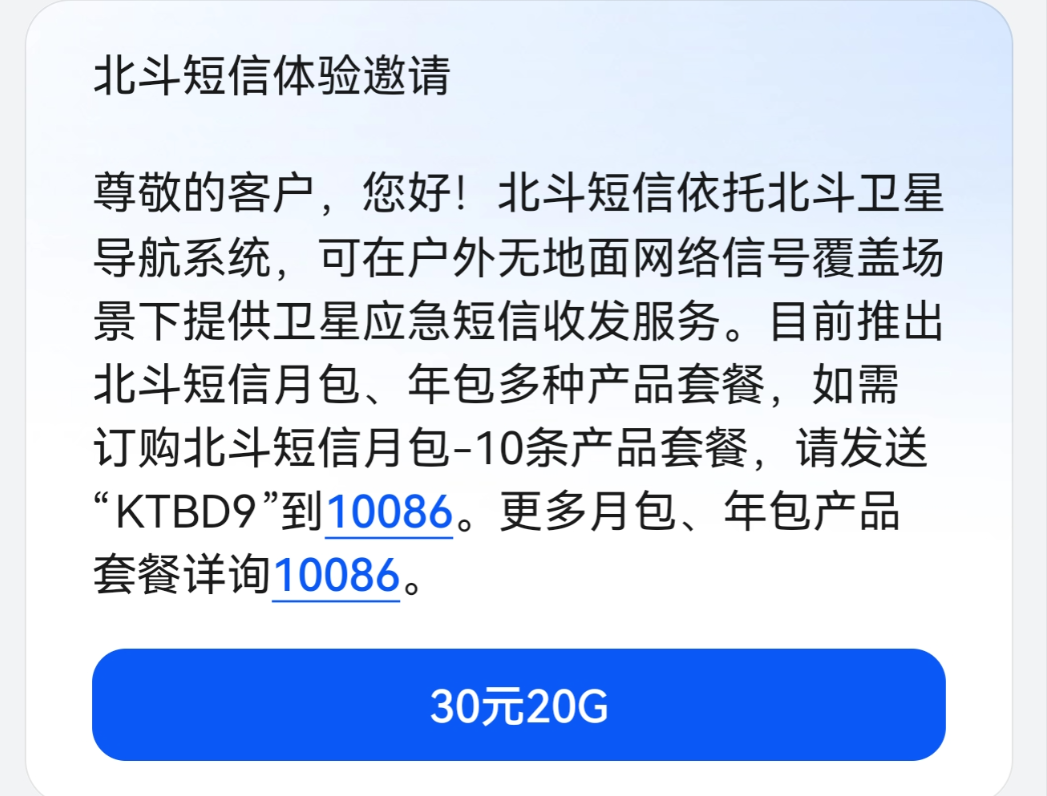

中国已经拥有了北斗系统,为什么国内还在用美国的GPS?说实话,你可能不信,要是现在真全部换成北斗,我们的手机估计都不能用了。 去年数据显示,国产手机北斗定位调用率已达 58%,高德地图的车道级导航实际依赖北斗厘米级精度,但普通用户对此毫无察觉,就像家里的电来自风能却不会标注在电表上,北斗早已在后台完成了 “隐性上岗”。 GPS 自 1994 年实现全球覆盖,用三十年时间渗透到产业链每一环,民航客机的导航数据库、远洋货轮的电子海图、甚至快递柜的定位模块,都深深烙着 GPS 标准的印记,长三角某港口测算,仅更换 GPS 定位桩就需 7 亿硬件投入,还不算停工损失,双模运行成了务实选择。 中国 73% 的智能手机搭载双模芯片,这并非妥协而是战略选择,在东南亚跨境物流中,GPS 仍占 85% 市场份额,深圳产手机出口巴西时,若仅支持北斗,将直接脱离当地基础设施兼容体系,这种 “出海必带 GPS” 的设计,实则是国产设备全球化的通行证。 导航切换绝非换 APP 那么简单,北斗与 GPS 的信号频率、传输协议存在差异,手机芯片需同时处理多套数据再融合计算,强制关闭 GPS 可能导致定位精度下降、手机发热耗电,厂商选择 “自动择优” 模式,本质是在技术指标与用户体验间找平衡。 这种共存状态恰恰成就了更优体验,在城市高楼间,北斗因多轨道卫星布局信号更稳定,到了西藏无人区,GPS 的全球均衡覆盖补位续航,而北斗独有的短报文功能,能在地震灾区实现无网应急通信,这是 GPS 无法企及的。 在黑龙江农场,北斗自动驾驶拖拉机播种误差不超 2 厘米,每亩增产 13%,上海临港测试场里,北斗与 5G 融合让自动驾驶横向精度达 10 厘米级,这些场景中,北斗已从 “备选项” 变成 “优先项”,与 GPS 形成了 “细分领域互补” 的新格局。 北斗正以 “生态重构” 而非 “强制替换” 的方式实现超越,2025 年,其在轨卫星已达 45 颗,亚太地区通过 3000 多个增强站实现厘米级定位,“一带一路” 137 国的合作项目中,中老铁路的北斗调度系统已成为标杆。 国产北斗芯片成本从数百万元降至 6 元,日均定位量突破 6000 亿次,当新疆棉田里的收割机靠北斗导航作业,当物流车辆因北斗调度准时率提升 15%,这场跨越半个世纪的导航竞赛,胜负已藏在这些实实在在的增量里。