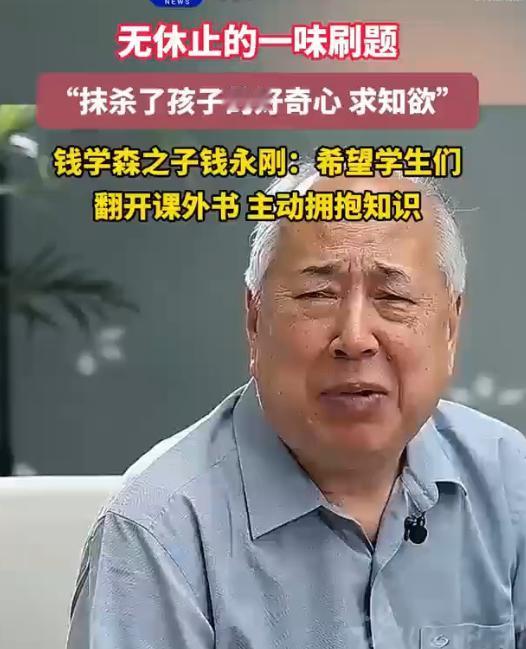

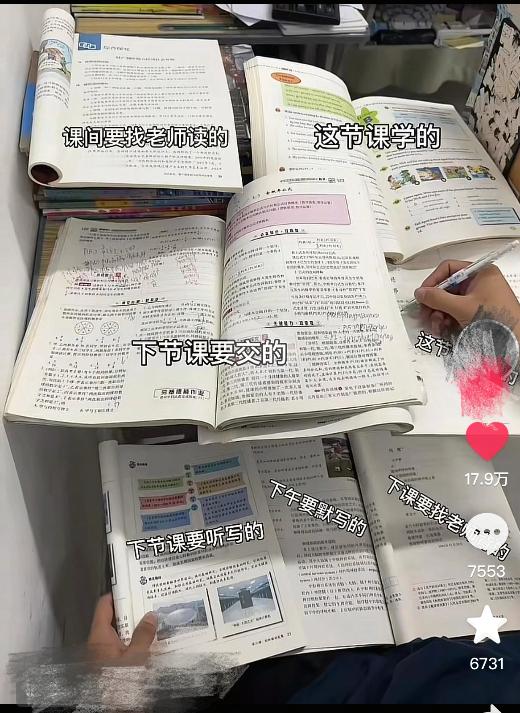

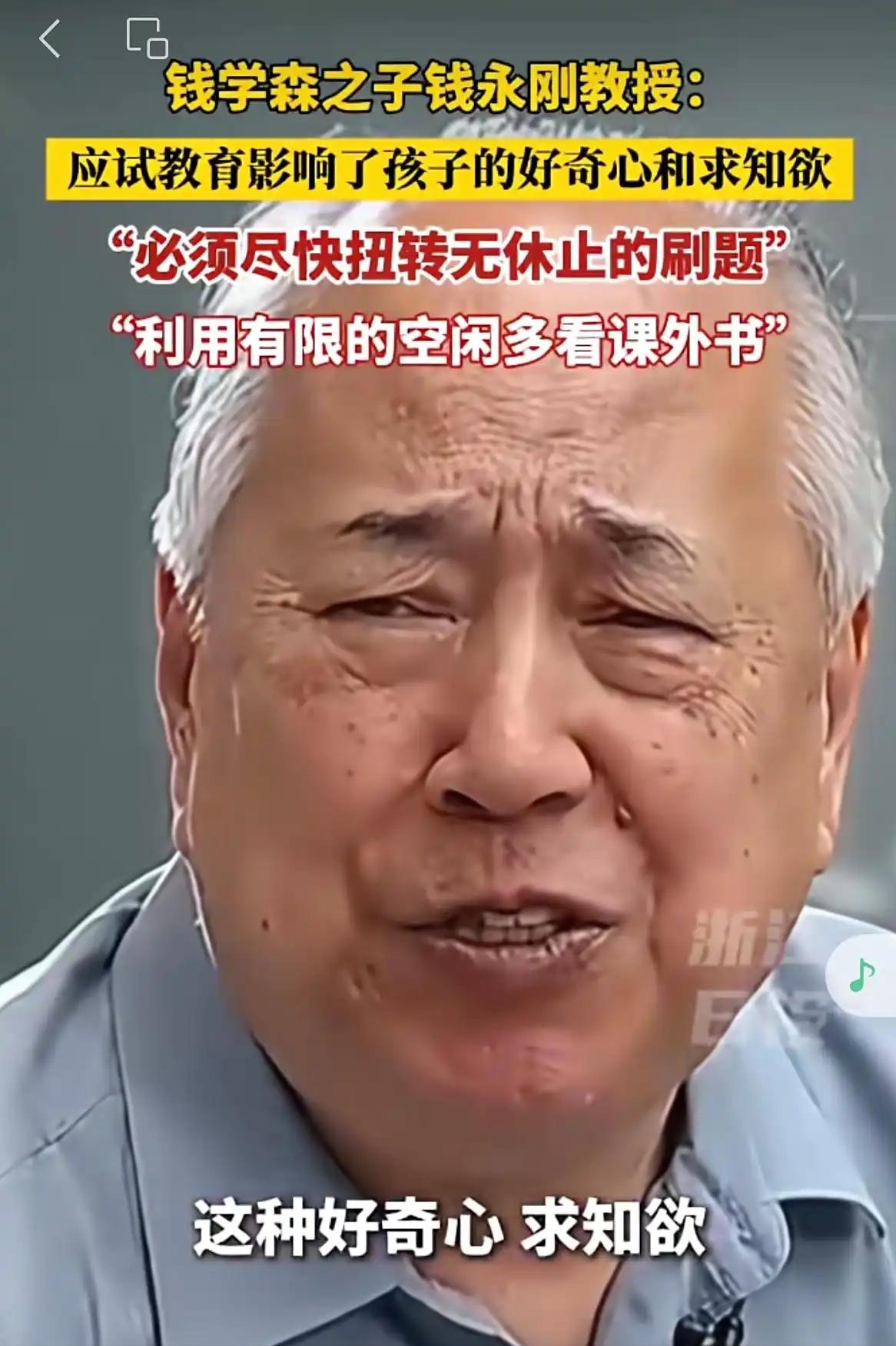

钱学森之子钱永刚,怒批教育,犀利发声:“中国教育最缺的不是分数,而是无休止的一味刷题,把孩子们与生俱来的好奇心、求知欲给抹杀了!”一席话,点醒无数家长! 2025年9月的一个下午,杭州某中学的阶梯教室里,阳光透过窗户落在讲台前的“钱学森精神进校园”横幅上。 钱学森之子钱永刚教授手里攥着一支粉笔,没有急着开始讲座,反而走下讲台,随机问了三个坐在前排的高三学生。 “你们最近有没有为一件‘和考试无关’的事好奇过?比如天上的云为什么会变形状,或者手机信号是怎么传过来的?” 三个学生你看看我、我看看你,最后都摇了摇头。 其中一个戴眼镜的男生小声说:“老师,我们每天除了做题就是背知识点,哪有时间想这些?” 这句话让钱永刚停下脚步,他转过身对着全场数百名师生,声音比刚才沉了不少。 如果一个孩子连对世界的好奇心都没了,就算考再高的分,又能走多远? 这位常年研究父亲钱学森教育理念的教授,当天本是来分享“科学报国”故事的。 却忍不住把话题转向了当下教育的“痛点”,无休止的刷题。 他指着教室后排堆着的一摞摞习题册,语气里满是惋惜,这些本子里藏着孩子们的时间,也藏着他们本该有的探索欲。 现在的孩子,好像都被训练成了‘解题机器’,只会套用公式,不会问‘为什么’。 这样的担忧,不是钱永刚凭空产生的,前阵子成都一位初三家长在社交平台晒出的中考分数表,让不少人直呼“惨烈”。 710分的满分里,600分以上的考生有8445人,有些学校的年级平均分甚至超过了650分。 更奇怪的是,现在的分数段再也不是以前的“中间多、两头少”,反而像个倒过来的金字塔,高分段挤得满满当当。 可谁都知道,这不是因为题目变简单了,对比十年前的中高考试卷,现在的题目难度明明涨了不少。 “高分都是刷出来的。”一位教了二十年初中数学的老师私下说。 “现在的孩子,从初一开始就要刷‘压轴题’‘偏题’,甚至还要背‘解题套路’。 更让人揪心的是,刷题不仅磨掉了好奇心,还在悄悄伤害孩子们的身心。 有神经科学团队做过研究,长期高强度刷题的学生,大脑里负责创新思维的前额叶皮层,活跃度比喜欢读课外书的孩子低27%。 就像给大脑装了固定轨道,只能沿着“做题”的路线走,转不了弯。 而中科院心理研究所的报告更让人揪心:现在青少年抑郁风险检出率有24.6%,到了高中阶段,这个数字直接超过30%,比国际平均水平高了一大截。 有人说“双减”政策能缓解这个问题,可实际情况却没那么简单。 之前廉价的补习班没了,可那些能请得起一对一私教、买得起高价教辅的家庭,反而更占优势。 就像钱永刚教授说的,大家都知道刷题不好,可没人敢先停下。 “你不刷,别人就刷;你家孩子考不上好高中,别人家孩子就能上。” 这种“囚徒困境”,让不少学校和家长都陷入了无奈,明明知道这样会毁掉孩子的创造力,却只能跟着卷。 他在座谈会上拿出父亲钱学森的手稿,上面有一行字是1956年写的:“教育要给孩子留‘空白’,空白里才能长出好奇心。” 他说,父亲从来没要求过他考满分,有次他数学考了4分(5分制),钱学森看了卷子,只说“错的是计算,不是思路,下次细心点就好”。 而钱学森自己能成为“中国航天之父”,靠的也不是刷题,是小时候总问“飞机为什么能飞”“星星为什么不掉下来”的那股劲儿。 讲座结束时,钱永刚把钱学森的那句名言写在了黑板上:“人的生命是有限的,可是,为人民服务是无限的。” 他对学生们说,你们现在学知识,不是为了考高分,是为了将来能解决别人解决不了的问题,能为这个国家做些有用的事。 而要做到这些,首先得保住你们心里那份对世界的好奇,那才是学术突破的种子。 这场犀利的发声,或许不能立刻改变所有问题,但至少让更多人开始思考:教育到底该培养什么样的人? 当越来越多的学校、家长愿意停下“刷题”的脚步,给孩子留一点“好奇”的时间。 或许我们才能真正看到教育改革的希望,也才能让更多像钱学森那样的学术人才,在这片土地上成长起来。 信息来源:潮新闻2025-09-12发布:钱学森之子钱永刚:刷题抹杀孩子求知欲 极目新闻2025-09-12发布:钱学森之子钱永刚谈“刷题”:抹杀了孩子的好奇心、求知欲,应尽快扭转

红牛

说得太对了