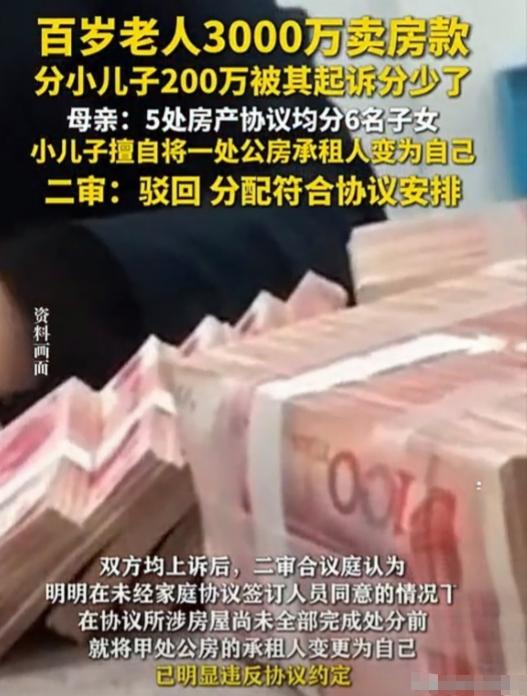

上海,李奶奶老伴2002年离世留五处房产,她召集六子女签《家庭协议》约定平分。2009年小儿子偷偷变更父亲名下公房承租人。2021年李奶奶卖房分钱,小儿子分得少不服告上法院,一审判补 齐,二审驳回上诉,李奶奶撤回公租房分割起诉。 二零零二年,李奶奶的老伴因病离世,留下五处房产,这成了家里一笔不小的财富。李奶奶深知子女众多,日后可能会因为遗产分配问题产生矛盾,心里一直忧心忡忡。 为了防患于未然,李奶奶把六个子女都召集到了一起。大家围坐在客厅里,气氛有些严肃。 李奶奶语重心长地说,咱们都是一家人,不能因为钱伤了和气,这五处房产就六个孩子平分吧。 子女们听了,都纷纷点头表示同意,还一起签了一份《家庭协议》,白纸黑字写得清清楚楚。 时间一晃到了2009年,小儿子不知动了什么心思,竟然未经商量,偷偷地把父亲名下一套公房的承租人改成了自己。 这事儿哥哥姐姐们很快就知道了,心里虽然十分不满,觉得小儿子这样做太不地道,违背了当初的协议。 但大家念及兄弟情分,不想把脸撕破,让老母亲跟着操心,就都暂时把这事儿压在了心底。老母亲李奶奶知道后,也只是叹了口气,没有过多地责备小儿子。 又过了十几年,到了2021年。上海的房价一路飙升,李奶奶觉得是时候处理一下房产了。 她决定卖掉市中心的一套房子,这一卖,拿到了近3000万的售房款。 分钱的日子到了,五个哥姐每人分到了400多万,可小儿子却只拿到了200万。 小儿子一听这分配方案,顿时火冒三丈。他觉得当初大家都签了协议,说好了五处房产平分,这售房款自然也应该平分才对。 他多次找到母亲和哥姐,索要自己应得的那部分钱,可每次都被拒绝了。一气之下,小儿子把母亲和哥姐告上了法院,希望通过法律手段来维护自己的权益。 一审认为,公租房没有产权,和这次的售房款不能混为一谈。 按照这个逻辑,李奶奶给小儿子的分配方案不太合理,于是判决李奶奶补齐少给小儿子的那部分钱。 小儿子听了这个判决结果,心里稍微平衡了一些,可李奶奶和五个哥姐却不服气,他们觉得小儿子擅自变更公房承租人,本来就违反了协议,不应该再得到那么多钱。 于是,他们提起了上诉。 二审发现,小儿子擅自变更公房承租人的行为,确实违反了当初签订的《家庭协议》,构成了违约。 而李奶奶等人在分配售房款时,考虑到小儿子已经占有了公租房,所以对他的分配进行调整是合理的。 而且,即便小儿子只拿了200万售房款,再加上他占有的公租房,整体利益也符合当初“均分”的原则。 最终,二审驳回了小儿子的上诉,维持了一审中关于公租房问题的认定,李奶奶也撤回了公租房分割的起诉。这起母子反目的财产纠纷,终于在亲情与法律的权衡下有了结果。 小儿子未经商量,偷偷变更父亲名下公房承租人,这是否构成违约呢? 在这起事件中,六个子女和母亲签订了《家庭协议》,这就相当于一份合同,大家都应该按照协议的约定来履行自己的义务。 小儿子擅自变更公房承租人,明显违反了协议中关于房产分配和管理的约定。 根据《民法典》规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 所以,小儿子的行为构成了违约,他应该为自己的行为承担相应的法律后果。 一审认为公租房没产权,和售房款不能混为一谈,这种看法合理吗? 在这个家庭协议中,五处房产是一个整体来进行分配的,包括有产权的房产和公租房。 虽然公租房没有产权,但它在家庭财产中也占据着一定的地位和价值。 不能简单地因为公租房没有产权,就把它和售房款完全割裂开来。一审的这种看法过于片面,没有考虑到家庭协议的整体性和实际情况。 二审认为小儿子违约,李奶奶等调整售房款分配合理,且整体利益符合“均分”原则,这种判决依据合理吗? 小儿子违反协议擅自变更公房承租人,破坏了家庭财产分配的公平性和稳定性。 李奶奶等人在分配售房款时,根据实际情况对小儿子的分配进行调整,是为了维护家庭协议的公正性和合理性。 而且,从整体利益来看,即便小儿子少拿了售房款,但他占有了公租房,综合起来还是符合当初“均分”的原则。 根据《民法典》的公平原则和诚实信用原则,二审的判决依据是合理的,它既考虑了法律的规定,又兼顾了家庭的实际情况和亲情关系。 在这起事件中,各方都应该承担相应的责任。小儿子擅自变更公房承租人,违反了家庭协议,应该承担违约责任。他应该认识到自己的错误行为对家庭关系造成的伤害,积极采取措施弥补。 李奶奶和五个哥姐在分配售房款时,虽然有一定的合理性,但一开始没有充分考虑小儿子的感受和诉求,导致矛盾激化。 您觉得在处理家庭财产纠纷时,亲情和法律该怎么平衡呢? 来源:零度时评