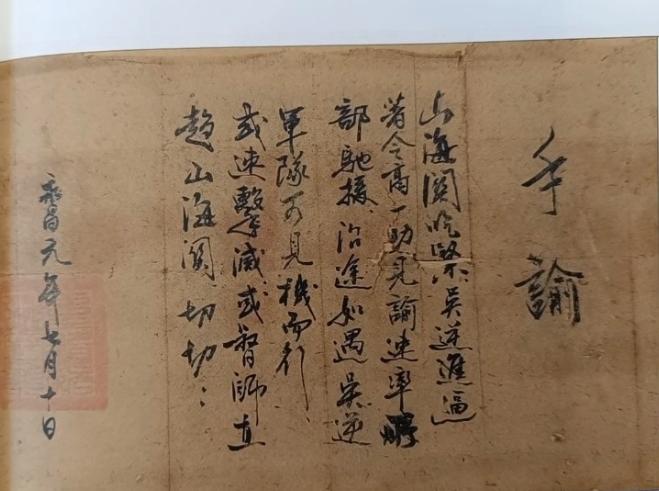

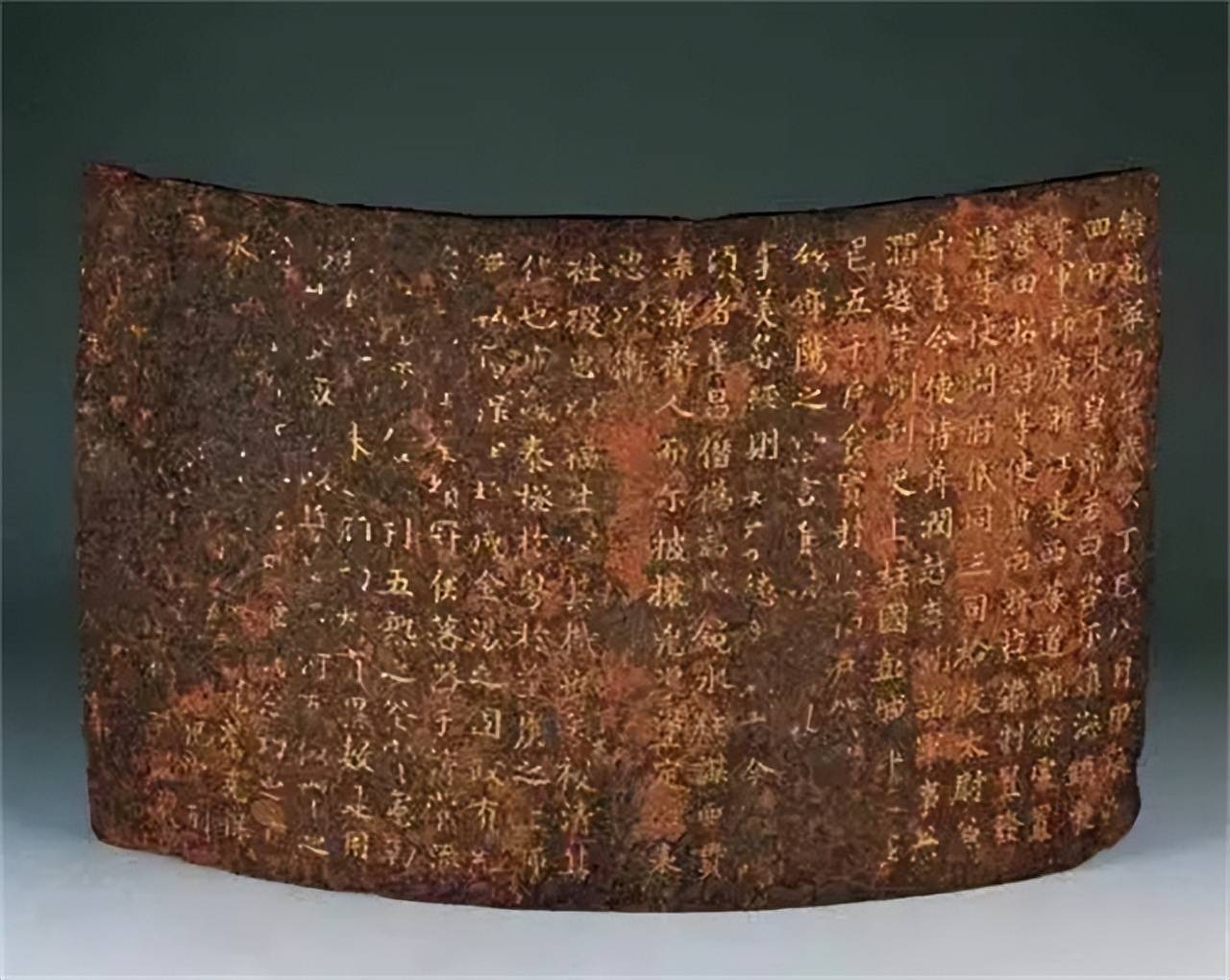

1642年,缺少粮饷的李自成,挖开了朱元璋十五子朱植的墓。他将墓中财宝全都洗劫一空,朱植骸骨被焚,20多户朱姓守墓人被灭。但是却留下了大把的随葬品。 公元1644年,李自成率领的大顺军攻破北京城,崇祯皇帝在煤山上吊自尽。但你可能不知道,在这之前,也就是1642年,李自成率领的农民军正面临一个巨大的难题——缺少粮饷。 都说“兵马未动,粮草先行”,这道理李自成能不懂吗?他当然懂。可当时大明王朝的官僚系统已经烂透了,地方豪绅地主勾结官员,把持着大量的土地和财富,老百姓连饭都吃不饱,哪来的钱去养活一支庞大的军队?于是,李自成想了个法子,一个很古老也很直接的法子,挖坟。 挖谁的坟呢?不是普通老百姓的坟,而是皇室宗亲的。今天咱们要讲的,就是其中一桩。1642年,李自成把目标锁定在了辽王朱植的墓。 提起朱植,可能很多人不太熟悉。他是朱元璋的第十五个儿子,因为封地在辽宁广宁,所以人称“辽王”。朱元璋对这个儿子还是很疼爱的,给了他不少好东西。朱植这人呢,在历史上也算是有点名气,他不仅带兵打过仗,还主持编撰过不少书籍,比如《乾坤正气集》。总之,他算得上是明朝皇室里比较有才的一个。 朱植死后,就葬在了他封地的王陵里。这王陵修得那叫一个气派,金碧辉煌,规模宏大,里面陪葬的宝贝自然也少不了。要知道,明朝的皇室宗亲可是出了名的能敛财。朱元璋当年为了让自己的子孙后代过上好日子,给他们定下了非常优厚的待遇,不仅每年有固定的俸禄,还有各种赏赐,这些钱财大多都变成了金银珠宝,陪着他们入了土。 李自成呢,就是看中了这一点。他带着人来到了辽王陵,二话不说,就让人把墓给挖了。这事儿在正史里记载的不多,但在一些地方志和民间野史里却有详细的描述。据说,李自成手下的人挖开墓穴后,都被里面的景象惊呆了。金银珠宝堆积如山,各种珍奇异宝琳琅满目,简直就是一个地下宝库。李自成当然是喜出望外,他可不管什么风水,什么祖宗之法,直接就下令把墓中的财宝全都洗劫一空。 这事儿做得也够绝。根据一些史料记载,除了把财宝全都拿走,李自成还让人把朱植的骸骨给焚烧了,连同朱植的牌位也一并捣毁。这还不算完,据说当时还有20多户负责守墓的朱姓人家,也被李自成的手下灭了门。这简直就是连根拔起,杀鸡儆猴。 这事儿听着是不是觉得很惨烈?可更让人觉得不可思议的是,李自成在洗劫了所有财宝之后,竟然留下了大把的随葬品。这听起来是不是有点矛盾?前面说洗劫一空,后面又说留下大把随葬品。这随葬品,到底是个啥? 其实,这里的“随葬品”不是指金银珠宝,而是指那些字画、古籍、还有一些不值钱的陶器。你说,这李自成是傻吗?放着这些老物件不要,非得去烧了朱植的骨头?这背后其实藏着李自成的一个“算计”。 他为什么要这么做?因为他要的是钱,是能快速变现,能给军队发饷的硬通货。那些字画古籍,在当时那个乱世,根本不值钱,就算拿出去卖,也找不到几个识货的买家。更重要的是,那些东西太占地方,带着行军不方便。 所以,他宁愿只拿走金银珠宝,而把这些“不值钱”的东西留下来。这个举动,也从侧面反映了当时农民军的窘境和李自成务实的一面。他不是一个高雅的文化人,他是一个为了活命,为了养活军队,什么事儿都能干出来的草莽英雄。 把镜头拉回到现在,考古界有个挺有意思的动态。前段时间,一个关于“明代皇陵文物保护”的论坛在南京举行。专家们都在讨论一个问题:明朝皇室的墓葬那么多,但真正能保存下来的完整墓葬却很少,这是为什么? 原因有很多,其中一个就是像李自成这样的大规模盗墓。当然,除了盗墓,还有一些其他原因,比如自然灾害,比如城市建设。比如,就在今年上半年,南京鼓楼区的一个工地在施工的时候,无意中挖出了一座明代古墓。这事儿在当时还挺轰动的,考古队立马进场。结果发现,这个墓虽然保存得还算完好,但里面的随葬品却不多,而且大部分都是些陶器和铜器。专家们推测,这座墓很可能在历史上也遭遇过盗掘。 这跟李自成挖朱植墓的事儿,其实有异曲同工之妙。盗墓贼跟李自成一样,他们要的都是硬通货。那些字画、古籍、瓷器,除非是顶级的孤品,不然在市场上很难卖出高价。特别是像李自成这样的大规模盗墓,他们根本没时间去慢慢甄别,能拿走金银珠宝,就已经算大获全胜了。 所以,历史上的“选择性”破坏,其实是很有意思的一个现象。李自成不是一个文化人,他不懂得那些字画古籍的价值,在他眼里,那些东西就是一堆废纸。可在他离开之后,那些被他丢弃的“废纸”,却成了后世研究明代历史,研究朱植其人的宝贵资料。 最后,回到朱植的墓。李自成无意中为我们留下了一部分历史的线索,这本身就是一件很有意思的事情。这让我们能从更独特的视角,去看待那段波澜壮阔,又充满悲情的历史。