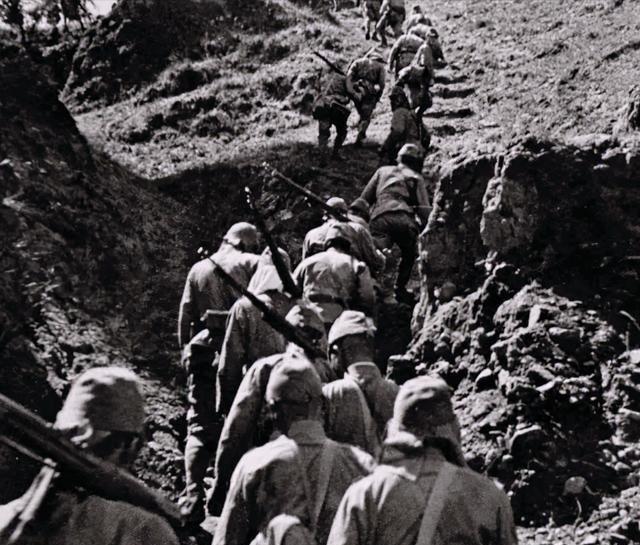

抗战中,八路军邹营长率部转移,侦察员匆匆来报:“四面都是敌人。”邹营长上山一看,顿时蒙了,敌人至少有五千。众人力劝撤退,邹营长却决定带一个排正面迎击。 1942年秋天的山东大地上,一场悬殊的对决即将上演。当数千日军如潮水般包围过来时,一个营长做出了让所有人震惊的决定。这究竟是怎样的勇气,还是另有深意? 邹振民,山东莱芜人,八路军四支队二营营长。鲁中地处山东腹地,当时是山东省的战略中心地带,这里也是邹振民和战友们浴血奋战的土地。1937年全面抗战爆发后,他从一名普通农民成长为八路军基层军官,凭借过硬的军事素质和朴实的品格深得部下敬重。 1942年是八路军在山东最艰难的一年。1941年至1942年,日军对山东抗日根据地频繁进行残酷的大”扫荡”,其中千人以上的”扫荡”70余次,万人以上的”扫荡”9次。这年11月,日军又调集一万二千余人对沂蒙山区发动”铁壁合围”式大扫荡。 邹振民接到上级转移命令时,任务很明确:掩护四支队主力和群众安全撤退。10月26日,日军以第32、第59师团、独立混成第5、第6旅团各一部,共1.5万人,对鲁中沂蒙山区进行拉网合围。情况相当紧急,容不得半点犹豫。 部队连夜行军,刚到下庄西南的庙子岭,侦察员就匆匆跑回来报告。邹振民听完汇报,立即带人爬上附近山头观察。透过望远镜看去,四面八方都是日军,黑压压一片,至少有五千人。更要命的是,四支队主力正在西边山后转移,一旦被日军发现,后果不堪设想。 这时候摆在邹振民面前的选择很简单:要么立即撤退保存实力,要么留下来拖住敌人。部下们都劝他撤退,毕竟敌我力量悬殊太大。可邹振民知道,退一步就意味着让正在转移的战友和乡亲们陷入危险。 经过短暂思考,邹振民做出了一个让所有人震惊的决定:自己带一个排抢占制高点桃花岭,正面迎击日军。这不是莽撞,而是经过深思熟虑的战术安排。桃花岭地势险要,易守难攻,能够有效拖住敌人。另外安排一个排继续机动,分散日军注意力。 桃花岭位于庙子岭北面,是附近的制高点,三面临崖,只有一面可以攀登。邹振民看中的就是这个地形优势。他对战士们说:“西边是我们的战友,东边是正在转移的老乡,我们现在已经无路可退,不怕死的跟我走!” 三连的战士多是莱芜本地人,对这片土地有着深厚感情。听到营长这话,没有人退缩。他们知道这一去可能再也回不来了,但为了掩护主力和群众安全转移,这个牺牲值得。 战斗从清晨打到黄昏,日军先后发起八次冲锋,每次都被打退。独立团占据制高点玄崮顶顽强抗击日军,经一天激战,黄昏后,掩护机关、群众分路突围。邹振民和战士们的顽强抵抗成功吸引了日军主要兵力,为主力部队争取了宝贵时间。 当弹药耗尽时,战士们用石头砸敌人,石头用完了就拼刺刀。到了最后,一个排只剩下三个重伤员。面对日军最后一次冲锋,邹振民举起了手中的驳壳枪,把最后一颗子弹留给了自己。 太阳落山时,日军终于占领了桃花岭。他们被眼前的景象震撼了:满山的日军尸体,还有那四具八路军战士的遗体。一个排的八路军,竟然牵制了五千日军整整一天,这让日军指挥官都感到不可思议。 与此同时,四支队主力和数千名群众已经安全转移到了预定地点。邹振民用生命完成了自己的使命,为抗日战争史留下了悲壮的一页。 邹营长的选择告诉我们,真正的勇士不是不怕死,而是明知必死却义无反顾。你觉得在那种绝境下,还有别的选择吗?欢迎留言分享你的看法。