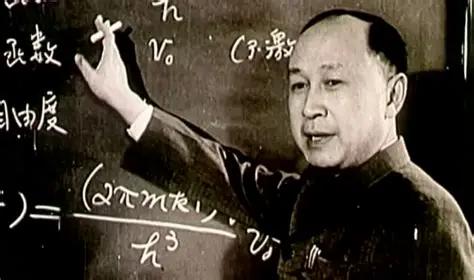

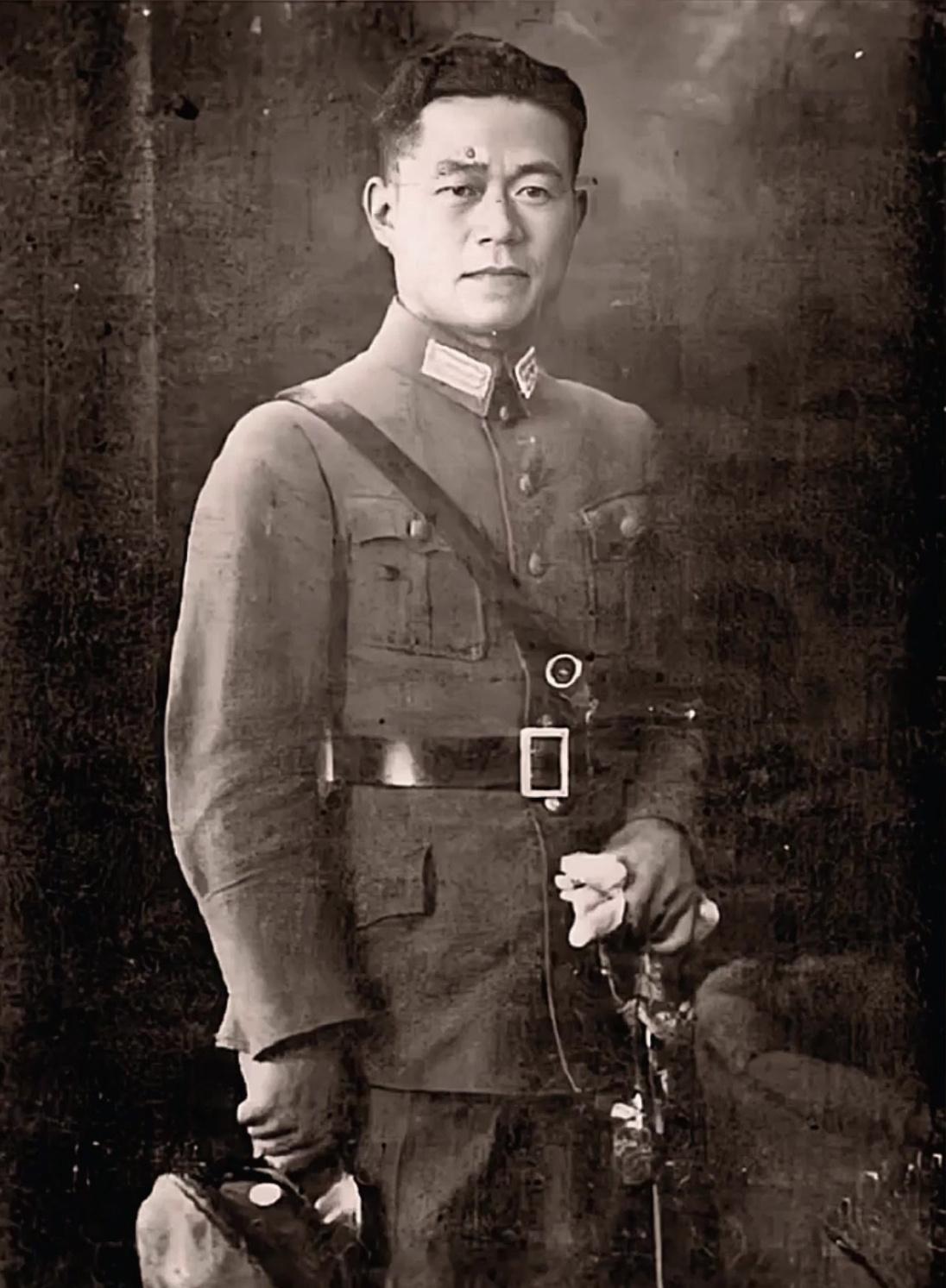

[太阳]1955年,钱学森回国后,中科院每月给他发350元人民币,后来增聘为院士后,每月增加津贴100元,就是这450元工资,钱学森还总是认为太多了。 (参考资料:2022-04-08 上观新闻——钱学森26年前的工资单火了!) 钱学森,人如其名,似乎生来就与“钱”字有缘,1955年他回国,被授予中国科学院特级研究员,每月工资350元,后来又加了100元的学部委员补贴,总共450元。 这在当时是个什么概念?一个普通工人月薪不过几十元,450元绝对是顶配,换算到今天,不知能让多少人眼红,可他偏偏有句名言:“我姓钱,但我不爱钱”,这听上去像句客套话,可钱学森是认真的。 怪就怪在,拿着国家给予的最高规格待遇,他反而觉得烫手,到了1963年,他干了一件让当时高层都大为不解的事:主动写信给国防部第五研究院的党委书记,言辞恳切地要求降薪。 他在信里说,每月450元的工资“过高了”,一个国家的顶尖科学家,居然嫌钱多,这在哪个年代都算得上是奇闻,他不是没地方花钱,恰恰相反,他是觉得自己的生活足够好了,国家资源更应该用在刀刃上。 这种想法贯穿了他的一生,几十年后,到了1996年,他的工资条上显示的是1979元,这点涨幅,对比几十年的通货膨胀和社会变化,足以说明他对个人待遇的要求有多低。 如果说主动降薪,还只是对自己份内收入的克制,那他对“天降横财”的态度,则更见真章。 1957年,他的著作《工程控制论》拿了中国科学院自然科学一等奖,奖金一万元,这笔巨款,他转手就全部买了国家公债,支持国家建设,几年后公债到期,连本带息一共一万一千五百元。 这事儿还没完,这笔“利滚利”的钱,他自己一分没留,在1961年直接捐给了中国科技大学,指明要用来添置教学设备。 钱到了他手上,仿佛就是个过客,唯一的功能就是从一个地方流向另一个更需要它的地方。 他对合作者的稿费处理,也体现了这一点,但凡和人合写文章,他总会把自己的那份稿费让给对方,理由朴实得可爱:“我工资比你高,你留着补贴家用吧”,这句话背后,是他对同事甘苦的体察。 根据不完全统计,光是1990年以前,他通过这种方式让出去的稿费就超过一万四千元,而他个人应得的部分,也分文未取。 最震撼的还是1995年,钱学森获得了何梁何利基金的首届大奖,奖金高达100万港元,这在九十年代中期,是不折不扣的天文数字。 谁知支票送到他手里,他据说连多看一眼的兴趣都没有,提笔就写了委托书,让秘书把这笔钱原封不动地转交给一个促进沙漠产业发展的基金会,用来治理西部的沙漠。 人们不禁要问,这到底图什么? 钱学森的儿子钱永刚后来解释过,父亲的逻辑其实很简单:他的生活已经足够好了,钱再多也只是个数字,不如拿出去帮助那些比自己更困难的人和事。 说白了,他看待金钱的视角,根本不在于个人占有,而在于资源配置,在他眼里,这笔钱与其放在自己的存折上,不如变成实验室里的仪器,或是戈壁滩上的一片绿洲,这才是钱的最佳用途。 他这一辈子,似乎都在做一道证明题,证明一个人的价值到底由什么构成,是银行账户的长度?还是对一个民族、一个国家实实在在的贡献? 在今天这个推崇财富自由、热衷讨论身价的时代,钱学森的“钱观”显得有些格格不入,甚至“不合时宜”,但也正因如此,他的故事才更有分量,它像一面镜子,照出我们对物质的不同态度。 钱学森用一生给出了一个无比清晰的答案:当一个人的名字足以载入史册,成为一个国家的脊梁时,他姓什么,爱不爱钱,真的就不那么重要了,重要的是,他为这个国家和人民,留下了什么。