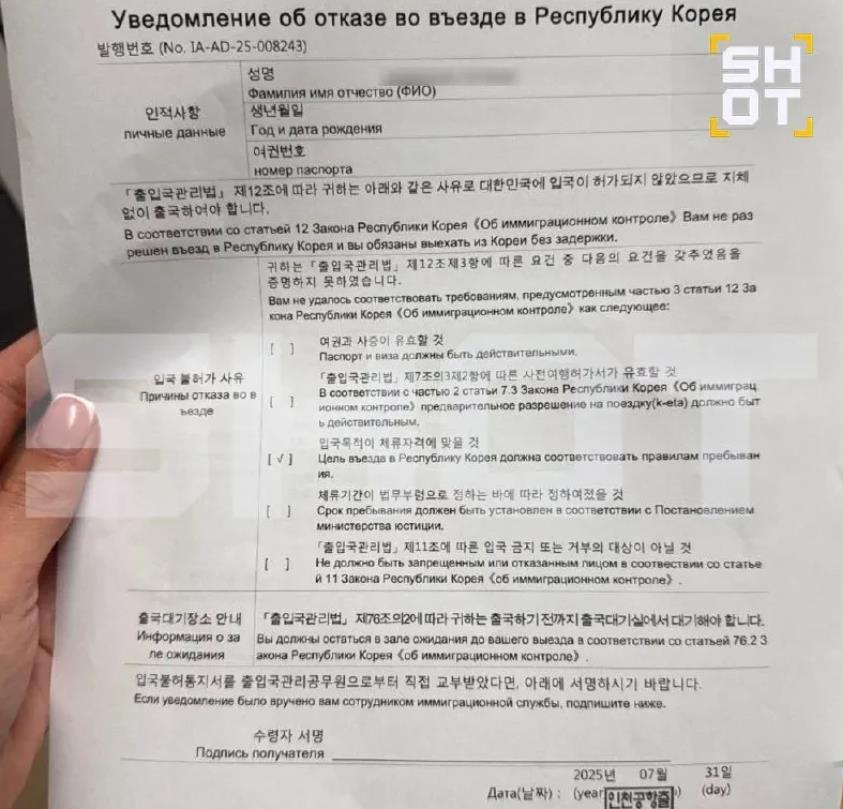

中美紧张,中日紧张,中英紧张,中加紧张,中印紧张,中韩紧张,中欧紧张……怎么感觉每天都在过得很紧张?帝国主义国家亡我之心不死,这点心思没啥好说的。再看看一直顶着压力的俄罗斯,就算跟全世界都闹别扭,还不是照样把日子过下去了。 美国的 “印太战略” 像一张大网,把日本、韩国、澳大利亚都网罗进来。今年 3 月,美国商务部又把中科曙光等中国科技企业列入实体清单,理由是 “威胁国家安全”。 可明眼人都知道,这是怕中国在芯片、超算这些领域弯道超车。更绝的是,美国一边制裁中国,一边拉拢菲律宾在南海搞联合军演,几十艘舰艇在黄岩岛附近晃悠,摆明了要给中国制造麻烦。 日本这边也不消停,2025 年 7 月,8 艘中国海监船在钓鱼岛海域驱逐日本右翼团体的渔船,日本海上保安厅居然出动 10 艘巡视船拦截,双方上演了几十年来最大规模的交锋。 更过分的是,日本民用飞机还多次非法进入钓鱼岛领空,被中国海警起飞直升机警告驱离。这种 “切香肠” 式的试探,背后是日本想借美国撑腰,在东海扩张势力范围。 印度则把边境当棋盘,从 1962 年的自卫反击战到 2025 年的加勒万河谷对峙,中印边境的火药味从未消散。 印度一方面在边境增兵,另一方面又想加入 RCEP 分一杯羹,这种 “又想占便宜又想耍横” 的心态,让两国关系始终磕磕绊绊。 中欧投资协定谈判谈了 7 年,好不容易在 2020 年达成一致,却因为欧盟炒作 “强迫劳动” 议题被冻结。 更讽刺的是,欧盟自己一边给本土新能源产业补贴近 400 亿欧元,一边指责中国产能过剩,这种双重标准让中欧合作蒙上阴影。 德国汽车企业想在中国扩大电动车市场,法国红酒商盼着中国取消关税,可政客们的小动作却在拖后腿。 加拿大也来凑热闹,2024 年 10 月,加拿大宣布对中国电动汽车征收 100% 附加税,对钢铝产品加征 25% 关税,中国商务部立刻启动反歧视调查。 这让人想起 2018 年的孟晚舟事件,加拿大应美国要求扣押华为高管,结果中国果断采取外交反制,两国关系至今没缓过来。 韩国的萨德系统更是一道坎,2017 年部署萨德时,中国游客锐减,乐天集团损失惨重,韩国经济一度陷入低迷。 虽然现在中韩贸易有所恢复,但萨德基地的雷达依然对着中国东北,这种 “安全上靠美国,经济上靠中国” 的矛盾,让两国关系始终隔着一层纱。 面对四面围堵,中国没有硬碰硬,而是甩出两张王牌:一张是 “一带一路”,另一张是多边主义。 截至 2025 年,“一带一路” 已经有 150 多个国家加入,中老铁路让老挝从 “陆锁国” 变成 “陆联国”,雅万高铁让印尼首都到万隆的时间从 3 小时缩到 40 分钟。这些实实在在的项目,比任何政治口号都有说服力。 在外交上,中国始终坚守 “主权红线”。菲律宾台风来袭时,中国没有见死不救,但明确要求菲律宾停止在南海的挑衅。 这种 “人道主义归人道主义,原则问题不让步” 的态度,让世界看到中国的底线。王毅外长在慕尼黑安全会议上说得明白:“中国愿同各国共享发展机遇,但绝不接受无理干涉。” 对比俄罗斯的 “硬碰硬”,中国的策略显然更灵活。俄罗斯依赖能源出口,一旦油价暴跌或遭遇制裁,经济就抖三抖;中国则通过产业升级和市场多元化,把鸡蛋放在多个篮子里。 2024 年,中国对 “一带一路” 国家出口增长 12%,而对美出口占比降至 16%,这种结构性调整让中国在国际博弈中更有底气。 这场全球博弈没有赢家,只有选择。美国若继续搞 “小院高墙”,只会加速自身科技霸权的衰落;欧洲若被意识形态绑架,将错失中国市场的红利;日本、印度若误判形势,可能重蹈历史覆辙。 对中国来说,关键是做好自己的事。当美国制裁华为时,海思芯片实现突破;当欧盟刁难新能源时,比亚迪在匈牙利建厂。 当加拿大加征关税时,中国电动汽车在东南亚市场攻城略地。这种 “你打你的,我打我的” 的战术,让中国在惊涛骇浪中稳坐钓鱼台。 历史终将证明,靠封锁打压无法阻止一个文明型国家的复兴。从郑和下西洋到一带一路,中国始终相信 “天下大同”。