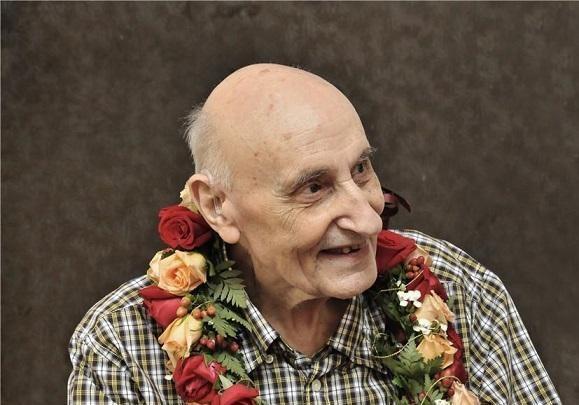

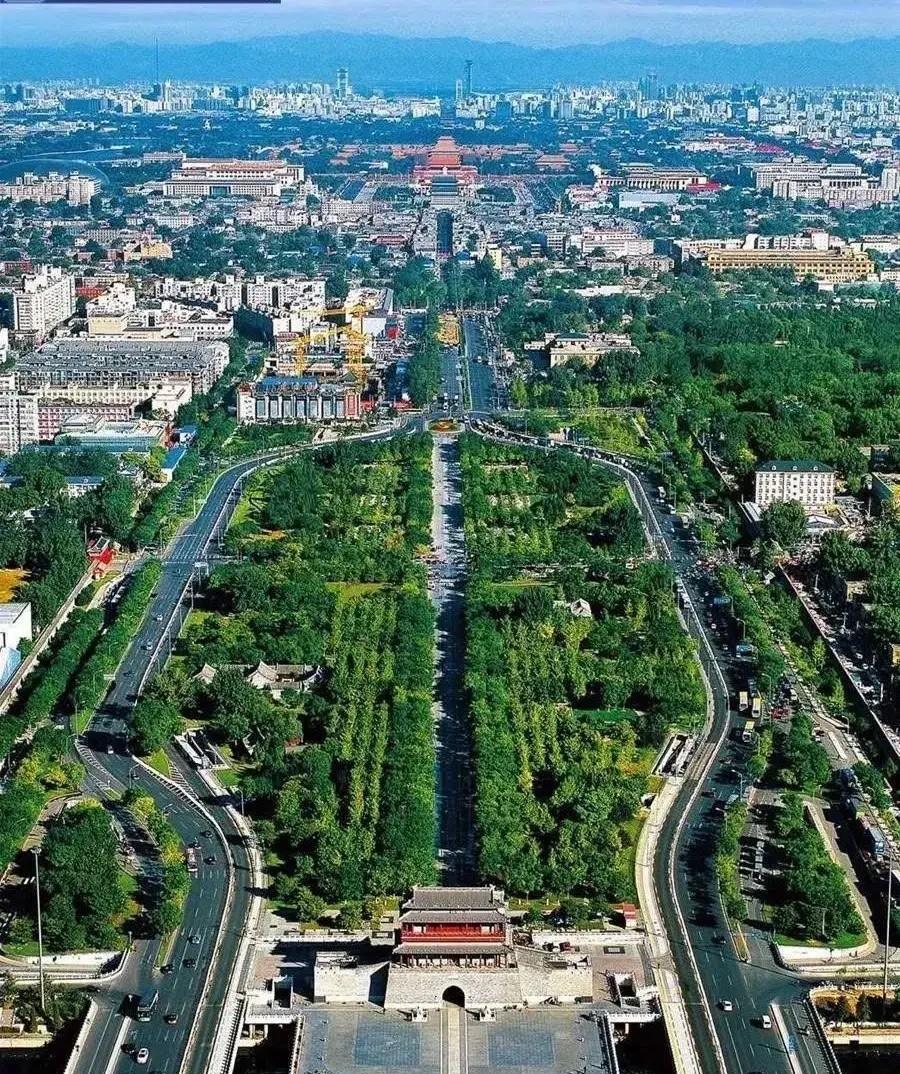

[太阳]人怎么能无私到这个地步?有一个法国人来到中国,40多年来他无偿资助了数十位中国学生去国外留学。 (参考资料:百度百科——让·德·米里拜尔) 一边是法国巴黎的贵族府邸,另一边是中国西安上世纪八十年代的简朴公寓,这之间隔着的,何止是万水千山,一个叫让·德·米里拜尔的法国历史学博士,却用大半生的时间,给出了一个答案。 他生于显赫,本可在香榭丽舍安享晚年,却偏要把自己活成一座桥,最终在古都西安找到了灵魂的归宿,将一切都献给了这片土地。 是什么力量,能让一个法国贵族做出如此选择?这事儿得从他内心的几次触动说起。 年轻时,让饱受直肠炎折磨,西医看了个遍,都束手无策,后来,一位中医朋友用针灸和草药调理,竟奇迹般地缓解了他的痛苦,这让他第一次对遥远东方的智慧,产生了实实在在的好奇。 但这只是个引子,到了六十年代,正在香港学汉语的他,从新闻里发现一个有意思的现象:当世界上的富裕国家都在给贫瘠的非洲提供带利息的贷款时,只有中国,伸出的是无息援助之手。 这件事,加上毛主席“为人民服务”的思想,一下击中了他,他当时就断定:“这是一个有潜力的民族,一个伟大的民族,未来会引导世界。” 当然,作为一个历史学家,最终的召唤来自西安这座十三朝古都,看到那些精美绝伦的青铜器和瓷器,他打心底里佩服:“是中国人灵巧的双手、聪明的智慧和善良的心,吸引我来的。” 光有热爱还不够,他动真格的了,1976年,57岁的让成了西安外国语学院第一位官方外籍教师。 那会儿条件差,法语系连个像样的电教设备都没有,他就自掏腰包,托关系从香港弄来几十台“砖头录音机”,分给老师们用。 更让人想不到的是,才教了一年,他就主动跟学校说,别给我发工资了,“钱应该用到更需要的地方去”。 1984年,他本该退休,荣归故里,享受法国优越的生活,可他偏不,他选择留下,别人退休是享清福,他的退休计划是把自己埋进图书馆,一头扎进更深层的文化研究里。 他像个普通的中国学者,从老子、孔子一路研究到中国人的日常生活,花了六年时间,硬是啃下了一本博士论文专著《明代地方官吏及文官制度——关于陕西和西安府的研究》。 这书在法国出版后,直接填补了西方对中国明代西北地方史研究的空白,他还用西方人的视角写了《简明中医外科学》,孜孜不倦地向世界介绍他眼里的中国。 他总说“世界的希望在中国”,每当法国朋友对中国有偏见,他就一遍遍地解释,甚至不顾年迈,一次次给来访的法国友人当义务导游。 可谁要是走进他在西安的家,大概都会愣住,那是一间六十平米的公寓,屋里的陈设简单得像时间凝固在了上世纪八十年代,除了满屋子的书,几乎一无所有。 朋友们都叫他“洋教授”,可他平日里吃的,不过是便宜的面包、牛奶和方便面,他的针线包鼓鼓囊囊,因为每一双袜子都要穿到补了又补。 早年学校给专家楼铺了地毯,他觉得别扭,怕中国朋友来做客会拘束,二话不说亲手把地毯揭了,非要和大家一样。 但就是这么一个对自己“抠门”到极致的老人,对别人却大方得不像话,他用自己那点微薄的退休金设立“米睿哲中国爱心助学奖金”,几乎全捐了出去。 他先后资助了五十多个中国医学生去法国深造,不仅说服法国卫生部门给奖学金,还把自己在巴黎的房子免费给这些学生住,结果,他自己回法国时,反倒像“打游击”一样,到处借住朋友家。 他总说,帮助一个医生,就等于帮了成千上万的病人,他的善良,藏在每个细节里:看见路上的井盖丢了,他会捡砖头把井口围起来,再站到旁边提醒路人。 在挤得要命的公交车上,他会用自己高大的身躯为残疾人挤出一条通道;甚至吃完饭,会专门打车回到之前路过的天桥,就为给一个乞讨者送点钱。 别人夸他,他总摆手:“不值得一提,这是每个人都应该做的。” 这份情,这份奉献,也为他赢得了中法两国的敬意,1994年,法国授予他拿破仑勋章,可他一转身,就把这枚最高荣誉勋章捐给了西安外国语大学,说希望中法友谊永存。 1997年,他拿到了陕西省第一张外国人永久居留证,激动得像个孩子。 2015年,这位老人走完了他96年的人生,按照遗愿,他的遗体捐献给了西安交通大学医学院,他用最彻底的方式,把自己的一切都还给了这片他爱了一辈子的土地。