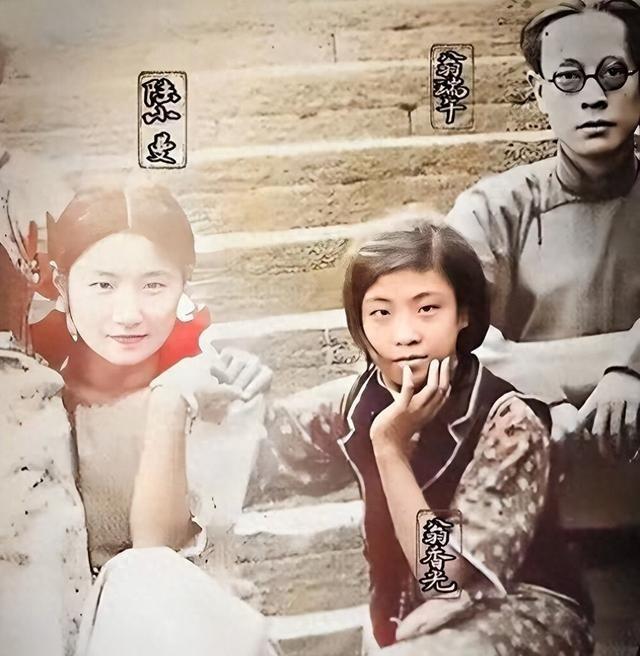

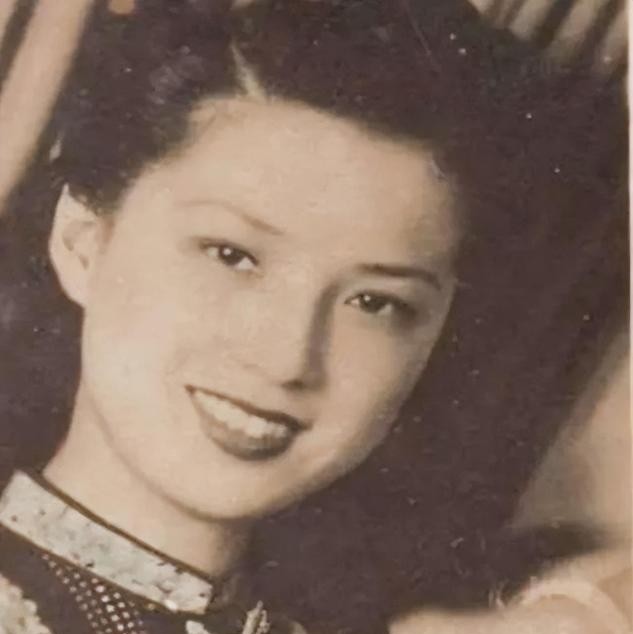

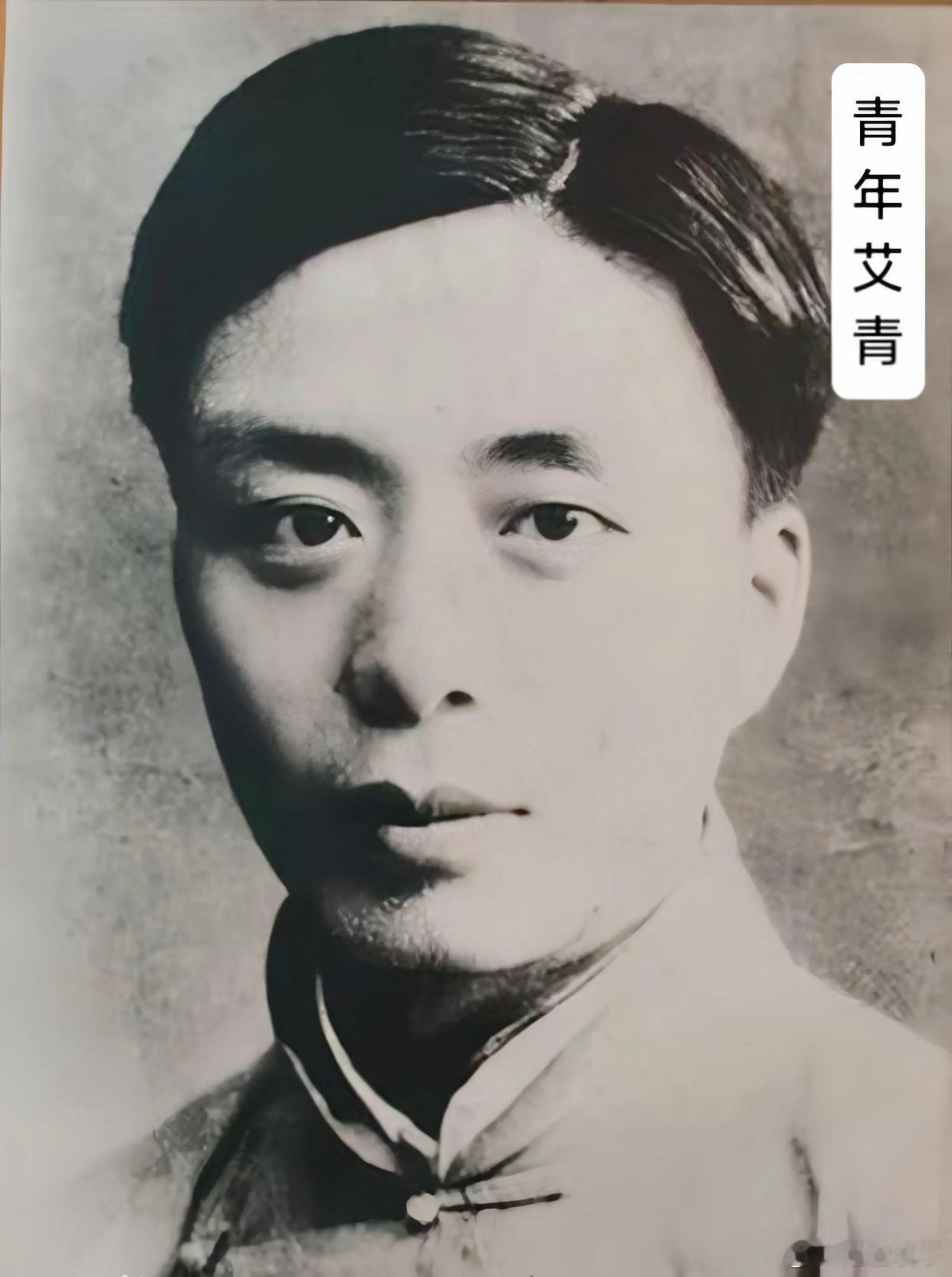

1965年,陆小曼去世后,好友揭露了她一个隐秘:她的前夫过分热衷房事,又体力过人,可以整夜贪欢。陆小曼不堪其扰,才执意离婚,为此还苦了后来的丈夫徐志摩。 当年王赓刚从西点军校毕业,一身笔挺的军装衬得他英气逼人。他们的结合被《顺天时报》称为"璧人姻缘",连梁启超在证婚词里都直言"佳偶天成",却没人留意到宴会散场时,王赓挽着陆小曼的手,指节捏得她腕骨发疼。 那些年王赓的日记里,多数篇幅记着军务与应酬,提到陆小曼时总离不开"应酬得体""仪容甚佳"这类评语,仿佛她是件精心保养的器物。 而陆小曼写给闺密的信里,字迹常带着颤抖:"每夜闻靴声,心即发紧"。这种精神上的压迫,在1925年春天变得愈发具体。 她发现自己怀孕后,王赓正在筹备江浙战事,只托人带回一句"时局不稳,暂不宜留"。这句冷冰冰的指令,成了压垮她的最后一根稻草。 离婚手续办得异常艰难,王赓的家族以"败坏门风"为由百般阻挠。陆小曼在给徐志摩的信里说:"宁毁身,也要挣脱这樊笼"。 为了让王赓签字,她最终同意放弃所有财产,包括那套从法国运来的雕花家具——那是她嫁入王家时,父亲特意定制的嫁妆。 更惨痛的是手术台上的抉择,当时北平最好的妇科医生都劝她三思,但她看着窗外飘落的海棠花瓣,咬着牙在手术同意书上画了押。 术后并发症让她落下终身腹痛的病根,病历上"子宫损伤"四个字,成了她此后三十年无法摆脱的阴影。 与徐志摩结婚后,那些夜晚的疼痛成了隐秘的折磨。起初她靠着吗啡止痛,后来在翁瑞午的建议下接触了鸦片。 当时上海文艺圈吸食鸦片并不算罕见,郁达夫、邵洵美都有此好,但陆小曼的烟瘾更多是出于生理需求。 她的烟枪是翡翠杆的,据说是翁瑞午从旧货市场淘来的古董,每次抽完,枪杆上总会留下她因疼痛而攥出的湿痕。徐志摩在日记里写过:"见她蜷榻上吸烟,形容枯槁,心如刀割"。 却又在给胡适的信中无奈承认:"医方束手,唯此物能暂缓其苦"。 经济压力随之而来。陆小曼的鸦片开销每月要大洋六十块,加上她惯用的法国香水、英国丝袜,每月至少需要两百大洋维持体面。 这在当时绝非小数目——徐志摩在光华大学任教,月薪不过三百大洋。为了填补缺口,他同时在东吴大学、大夏大学兼课,还得熬夜写稿换稿费。 1931年秋天,他在给陆小曼的信里算过一笔账:"上月稿费仅得八十七元,课酬二百一十,应付烟账六十,余皆不足",字里行间满是疲惫。 那场导致徐志摩遇难的争吵,导火索正是钱。当时陆小曼要添置一件水獭皮大衣,徐志摩劝她节俭,两人争执起来,陆小曼盛怒之下摔碎了他最珍爱的端砚。 事后她在回忆录里写道:"他捡碎瓷时,手指被划出血,却一声不吭"。谁也没想到,这竟是他们最后一次争吵。 徐志摩乘坐的邮政飞机在济南党家庄失事时,他口袋里还揣着给陆小曼买的胭脂,纸包被火焰烧得焦黑,却依然能看出是她惯用的"双妹牌"。 徐志摩死后,陆小曼真的戒了鸦片,却戒不掉夜晚的疼痛。她把自己关在上海的老房子里,整日与画为伴,案头总摆着徐志摩的《猛虎集》,扉页上有他亲笔写的"献给眉"。 1949年后,她靠变卖字画度日,曾经价值连城的翡翠烟枪,被她换了一袋米。晚年接受采访时,她看着墙上徐志摩的照片说:"我对不起他",声音轻得像叹息。 那些被掩盖的真相,直到她去世后才逐渐清晰。赵清阁在《忆陆小曼》里写道:"她常说,若不是当年那场婚姻的阴影,或许不会拖累志摩"。 这话里藏着多少无奈——一个被旧式婚姻摧残的女性,带着身心创伤闯入新的感情,最终却让两个人都坠入深渊。 就像她画的那些残荷,花瓣虽败,根茎却始终浸在泥里,那泥里埋着的,是王赓留下的伤痕,也是徐志摩无法救赎的叹息。