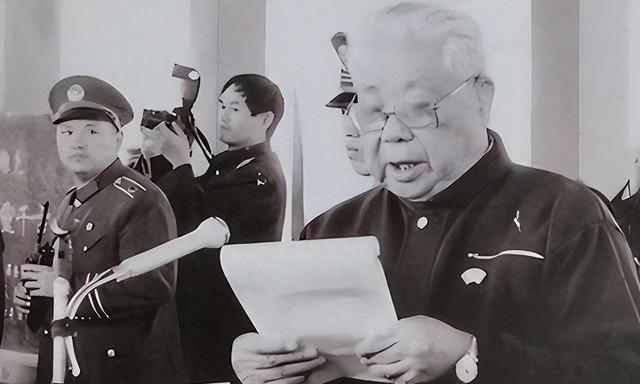

1979年的一天,被下放8年之久的郑维山,再次回到了北京,等待分配工作。 郑维山1915年出生在湖北麻城一个普通农村家庭,那地方山多地少,家里靠种田过日子。他小时候没读多少书,就帮家里干活。 1927年黄麻起义闹起来,他加入童子团,负责放哨啥的。1930年,他正式参加红军,还入了党,从基层干起。这家伙一步步升,从分队长到指导员,再到团政委、师政委。 土地革命那会儿,他在鄂豫皖和川陕苏区打反围剿,组织部队防御,参加不少战斗。长征时,他跟红四方面军走,过草地雪山,队伍吃苦头不少。 他和陈锡联、李德生都是红四方面军出来的,建立起老关系。陈锡联后来当上将,李德生中将,他们仨共同打过仗。 抗日战争时,郑维山在晋察冀根据地当旅政委、军分区司令员兼政委,搞游击战,打击日伪军。解放战争中,他指挥部队打张家口、石家庄、太原和平津战役,贡献不小。 新中国成立后,他当军长、北京军区司令员,还去抗美援朝,指挥志愿军作战。1955年授中将军衔,拿了一级八一、独立自由和解放勋章。 这些经历让他在军内有基础,但后来下放八年,生活变化大。回到北京时,他等着分配工作,这时候陈锡联听说后,主动去看他。 秘书觉得不合适,因为陈锡联是副总理兼北京军区司令,上将级别高,郑维山刚回来还没职位。但陈锡联不听,说郑维山是老司令、老战友,该他先去。 这事显示出陈锡联不摆架子,重视老关系。李德生也来了,三人见面聊了好久,还合影留念。这次聚会成了郑维山复出后的一个小插曲,预示着他军旅路还没完。 郑维山下放八年结束,重回北京,这事儿在军内传开。陈锡联作为国务院副总理兼北京军区司令员,开国上将,级别比郑维山高不少。 从战功看,陈锡联也更突出,但他没端着,听说郑维山回来,就决定亲自去招待所看望。秘书提醒,按规矩不该上级先去,但陈锡联批评秘书不懂,强调郑维山是北京军区老司令,还是红四方面军老伙计,必须主动点。 这反映出陈锡联对老战友的讲究,不因为职位高就疏远人。见面后,他们聊了红四方面军的事儿,回忆长征和战斗经历。 没多久,李德生从沈阳军区赶来,他也是开国中将,和他们有共同背景。三人聚一起,谈起抗日和解放战争的旧事,还拍了张照片。 这次会面没啥正式安排,就老朋友叙旧,但对郑维山来说,是复出后的一点暖意。陈锡联和李德生走时,又叮嘱几句。 郑维山当时住军区招待所,简单等着组织分配。这一天的经历,让他军旅生涯有点新动静。之前下放时,他干农活啥的,回来后身体还行,但八年空档需要适应。 陈锡联的举动,也让军内人议论,觉得老一辈革命家有情义。这事没大张旗鼓,但体现了军内人际的微妙。 郑维山从中将身份,战功虽不如陈锡联,但在北京军区干过司令,有资历。聚会后,他继续等消息,没急着活动。三年后,他调兰州军区,这算是个延续。 三年过去,1982年,郑维山出任兰州军区司令员。这次调动,邓小平同志表示放心,让他去甘肃任职。 他到任后,抓绿化西北,组织部队植树,改善荒漠环境。士兵们参与工程,种下不少树木。他还选年轻干部,培养后备力量。 同时,加强边防建设,落实中央军委要求。军区开展训练,强化实战能力。他从司令岗位干到1985年退下,之后在北京生活。 2000年5月9日,他在北京去世,85岁。他的生涯从基层起步,到高级将领,经历完整。土地革命、抗日、解放战争、抗美援朝,都留痕迹。 和陈锡联、李德生的关系,体现了红四方面军的情谊。陈锡联1979年的探访,成了他复出标志。李德生也参与其中,三人合影记录了那段。 郑维山没啥负面传闻,就一辈子军旅。绿化工作在西北有影响,树木长起来,改变了当地生态。他选拔干部,也为军区注入活力。去世后,葬礼简单,军内致敬。