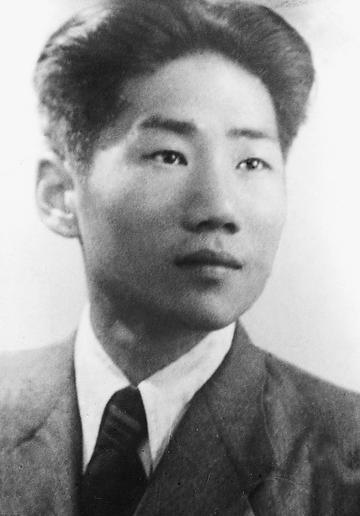

1955年,中央派人前往朝鲜将毛岸英坟墓迁回国,可当大家刚开始挖,就突然跑过来一名妇女挡住了他们吼道:这是自己的儿子,这些人要干什么! 毛岸英出生在1922年湖南长沙一个革命家庭里,父亲毛泽东忙于工作,母亲杨开慧照料孩子。童年时大革命失败,杨开慧牺牲,毛岸英兄弟三人流落上海街头,捡煤渣维持生活。后来地下党安排他们去苏联学习,他在那边读国际儿童院,之后进军事学院,毕业获中尉衔。第二次世界大战期间,他加入苏联红军,参与对德作战,驾驶坦克打到柏林,获得勋章。1946年回国后,毛泽东让他先到农村劳动半年,扛锄头参加土改,然后进北京机器厂当副书记,还学外语。 朝鲜战争1950年爆发,金日成求援,中国决定出兵组建志愿军,彭德怀任司令。毛岸英听说后递交请战书,支持父亲决策。彭德怀带他入朝,隐藏身份叫刘秘书,担任俄语翻译和机要秘书。总部设在大榆洞废弃金矿区,他不搞特殊,值班巡逻,拆未爆弹,还帮附近朝鲜民众干活,拉近关系。他结识当地朝鲜族妇女朴真真,她家多人在抗日中牺牲,带着孙女生活艰难。毛岸英多次援助她们,战争中救过她们性命,朴真真把他当亲儿子看待。 1950年11月25日,美军飞机投燃烧弹袭击总部,毛岸英和高瑞欣没能及时撤出,在火中牺牲,当时28岁。遗体通过手表辨认,彭德怀悲痛上报。毛泽东得知后决定不特殊对待,让儿子与志愿军烈士同埋朝鲜土地。1954年,彭德怀提议不迁回国,周恩来同意,毛泽东批示葬在那边,增进中朝友谊和教育意义。 1955年春,桧仓志愿军烈士陵园建成,中央指示迁散葬遗骨统一安葬,包括毛岸英墓。一队志愿军战士到大榆洞起坟,刚动手,朴真真带着孙女赶来阻挡。她护住坟墓,称这是她儿子,谁也不能动。战士劝说,她坚持家族世代守护。首长透露这是毛泽东长子,她震惊后同意迁走。村民帮忙抬棺,运到陵园。 迁坟后,毛岸英遗骨与其他烈士一样安葬,无特殊仪式。墓碑正面郭沫若题字,背面刻碑文,记述他湖南出身、志愿参军和牺牲事实,强调爱国国际主义精神。朴真真后来常去陵园祭扫,讲故事给后辈。毛泽东一家六位亲人牺牲,他把思念埋心底,继续国家领导工作。毛岸英事迹流传,体现志愿军奉献和中朝情谊。 这个故事反映了战争中普通人的情感纽带。毛岸英作为领袖儿子,选择上前线,牺牲后引发朴真真那种母爱般的守护,说明中朝友谊不是空话,而是实实在在的互助。很多人知道毛岸英背景,却忽略他个人经历,比如苏联求学和战场表现,这些让他成为典型志愿兵。迁坟事件不是冲突,而是情感碰撞,最终促成陵园统一安葬,方便后人缅怀。 志愿军在朝鲜作战条件艰苦,毛岸英不靠父亲身份,主动融入集体,这点值得年轻人学习。朴真真阻挡迁坟,源于救命恩情,她视他如子,家族承诺守护,显示战争后民众的感恩心态。中央决定不特殊葬礼,体现平等原则,避免特权印象。陵园建成后,成为中朝交流象征,许多游客去参观,了解历史。 毛岸英早年经历坎坷,从街头流浪到国外求学,再回国劳动改造,磨炼出坚强性格。入朝后,他帮村民修屋挑水,朴真真一家受益最多,那次火中救人加深感情。牺牲消息延迟上报,毛泽东平静处理,显示领袖风范。1955年迁坟,朴真真初不知身份,阻挡后得知真相,鞠躬表达敬意,这细节突出人性光辉。