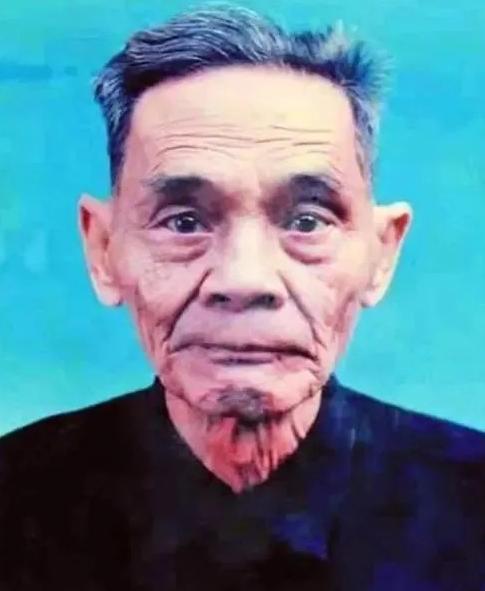

1988年,在台湾42年的我党地下工作者,伪装身份回到大陆,没想到到家后,却看到一屋子的孩子,他疑惑地问道:“我42年没回来了,这些孩子是谁的?” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1988年冬,广东丰顺一户老屋前,一位老人站在门槛上,沉默地望着院中嘈杂的孩子,他手握门框,目光游离不定,脸上尽是疑惑,一个个孩子在院中追逐奔跑,嬉闹声中夹杂着他难以言喻的茫然。 他不动声色地数着,心中泛起从未有过的空白,他离开这里时,院子里只有新婚的妻子和襁褓中的婴儿,如今四十二年过去,眼前满是陌生的脸。 屋内走出一位满头白发的老人,腰微驼,手中牵着个约莫五六岁的男孩,老人定睛望去,神情剧烈震动,她手里的簸箕落地,声音清脆,院中顷刻安静。 她的嘴微张,泪光闪烁,孩子望向老人,圆润的眼神中满是好奇,老人嘴唇翕动,双手抬起,缓缓向那妇人伸出,像要确认什么。 妇人红了眼眶,低头抱紧孩子,站在原地久久不语,孩子们围上来,惊讶地看着这个陌生的“爷爷”。 四十二年前,他被派往台湾执行秘密任务,那年他三十岁,刚刚迎娶妻子,临行前,他在堂屋里轻轻抱过儿子,眉宇间藏着迟疑。 他踏出大门时没有回头,心中埋下的,是对归来的模糊期盼,他很清楚自己要走的路,与他人不同,是一条不能回头的路。 1950年,台湾地下组织遭遇沉重打击,很多同志被捕,他识破风声,彻夜未眠,决定隐匿踪迹,他脱下原本的衣物,将那本党员证埋入破旧棉被夹层中,换上粗布衫,前往深山。 在那里,他用两枚金戒换得了一份消失者的身份,他开始在林场劳作,每日砍树、锄草、搬运。 他沉默寡言,从不多谈往事,工友视他为异类,也渐渐不再搭理他,他用沉默筑起防线,将自己牢牢锁在一个叫“叶依奎”的名字里。 每年除夕,他悄悄地在阁楼里点上一盏小灯,对着月光坐很久,他知道,海峡对岸的妻子未必还记得他,他也不知那孩子是否还在世上,他曾写下只言片语的信,又反复烧毁。 他学会了闽南话,甚至比自己的母语还熟练,但从未真正融入身边人的世界,他拒绝婚配,不为别的,只因心中始终有个位置留给从前。 山林的生活并不安稳,他多次差点被误查清算,每一次险境过后,他都会将藏在床底的那本证件拿出来,用指尖轻抚发黄的边角,他从未真正忘记过自己是谁。 等到八十年代,两岸政策开始松动,报纸上出现“台胞返乡探亲”的消息时,他在林中捧着那一纸通告愣了整整一个下午,他知道,这或许是唯一的机会。 1988年底,他借“探亲”之名登船北归,他不敢用真名,船票上的名字仍是“叶依奎”,甲板上,他看着台湾的海岸线渐远,弯腰低头,许久未起,那一躬,不是告别故土,是告别伪装。 归乡之后,最先遇到的,是身份的质疑,他带来的证件破旧不堪,几乎无法辨识,村里早已无人认识他,街坊邻里也只当他是外地亲戚,他住在旧屋的一角,靠一份微薄的困难补助维持生活。 他开始四处写信,寻找旧识,他知道,如果不能证明自己,所有过往都将归零,几个月后,终于有人回应。 他的战友陈仲豪,在汕头大学任馆长,看到来信后当即落泪,几封来自台湾的证明材料寄往中央,组织展开调查,历时半年,终于核实了他当年的身份。 纸张送到他手中时,他正坐在炕头晒太阳,他双手发抖地拆开那封红头文件,眼前泛起一阵模糊,他不是为了补助回来,也不是为了认亲,他只想确认,那段生命中最危险、最漫长的时光,不是徒劳。 身份恢复后,他不再需要隐姓埋名,但他依旧过着简朴的生活,家中那个抱过的婴儿,如今已为人父,他看着儿子的面庞,隐约能从中找到年轻时的自己。 家中孩子的喧闹声从未停歇,每当他站在院里,眼前奔跑的脚影总让他失神,他知道,这不是他缺席的四十二年可以追回的,但至少,他赶上了团圆的最后一班船。 谢汉光的人生,被撕裂成两半,一半在台东山林里沉默隐匿,一半在丰顺老屋中等待归来,他不是传奇,只是众多地下工作者中幸存的一位。 他用一生守着信仰,也用沉默完成了使命,那些年无法说出口的故事,如今终有人愿意听了。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:百度百科——谢汉光