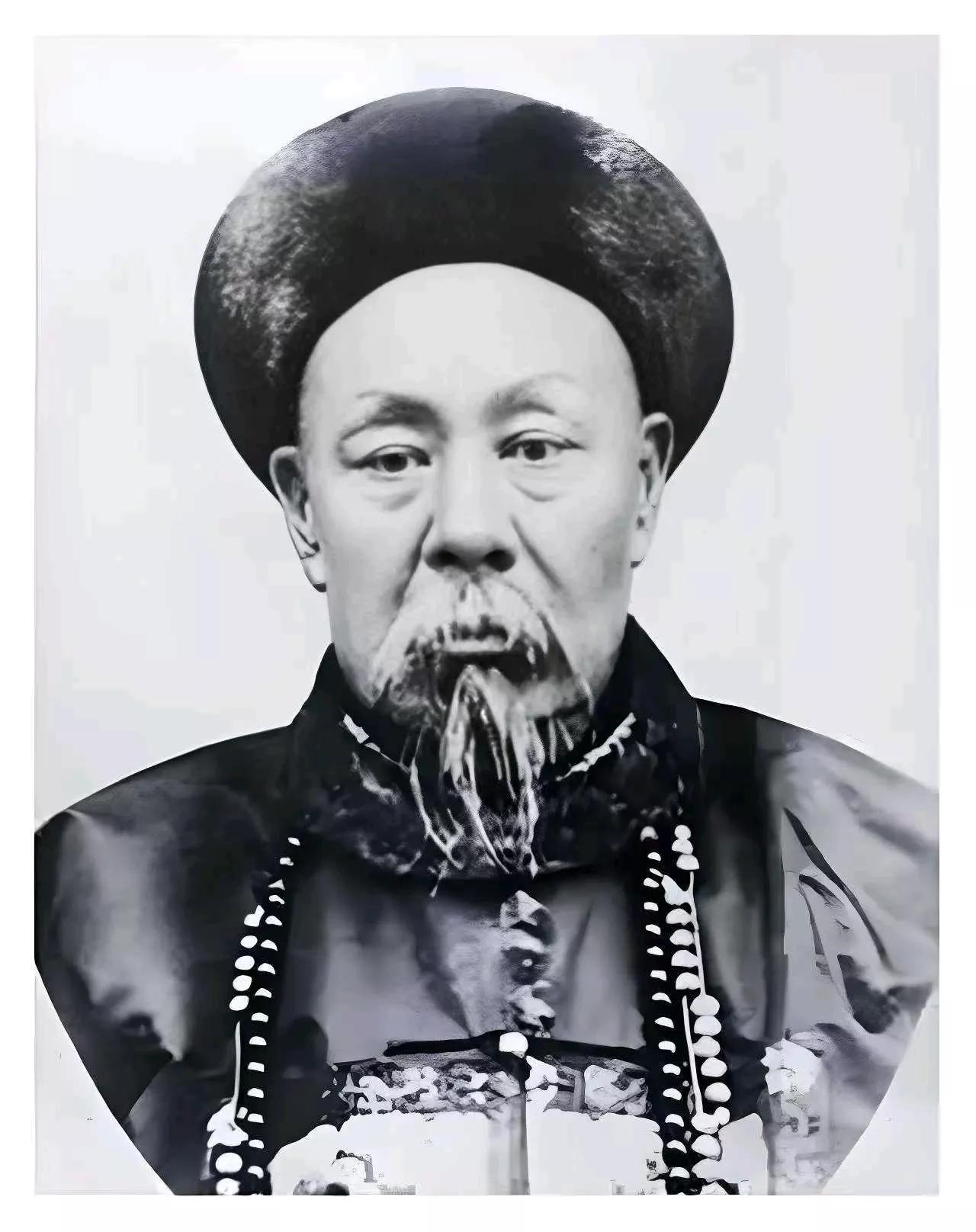

收复新疆后,左宗棠杀掉了所有俘虏,包括降俘,然而,左宗棠手上沾满了血,却没人骂,为何? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 19世纪末,清军收复新疆,主帅“左宗棠”做了一件今天看来骇人听闻的事,他下令处决了几乎所有战俘,包括那些主动投降的叛军。 一时间,喀什城外尸体成山,鲜血成海,这种行为,按今天的标准无疑是战争罪行。 然而,当时清廷上下无人问责,史书更是一片赞誉,称其“斩妖除魔”,一个双手沾满鲜血的将军,怎么就成了老百姓的英雄? 要了解这个问题,就得回到那个已经烂到根子上的大清王朝。 当时的清王朝,刚从太平天国的废墟里爬出来,国库空虚,元气大伤,也就在这时,中亚的“阿古柏”势力趁虚而入,在英俄列强的暗中支持下,迅速盘踞新疆,并建立了一个所谓的“哲德沙尔汗国”。 沙俄顺势占了伊犁,英国则忙着跟阿古柏签条约,新疆早已不是边疆失守那么简单,而是成了帝国主义角力的棋盘,随时可能被整个吞掉。 更要命的是,阿古柏的统治堪称人间地狱,他大肆掳掠人口为奴,尤其是妇女,对新疆各族百姓而言,这已经不是战乱,而是末日。 十几年间,新疆人口锐减上百万,到处都是白骨,喀什曾有四千清军被屠,十万百姓被掳走;和阗、库尔勒的男人几乎被处决光,女人则被当作战利品贩卖。 可以想象,在那样的绝境中,人们对秩序的渴望,早已压倒了对所谓“仁慈”的空谈,他们盼着有人来结束这一切,哪怕用的是最血腥的手段。 也正是在这种背景下,左宗棠与“李鸿章”为首的“海防派”爆发了激烈争论。 李鸿章觉得新疆太远,收复成本太高,不如放弃,集中资源防卫沿海,但左宗棠力排众议,坚持“塞防”为重,他那句“若新疆不固,则蒙古不安,中原也将门户大开”点明了要害。 为此,他甚至抬着棺材出征,立下军令状,这份决心不是说说而已,而是写进奏折、付诸行动的。 不过,决心归决心,但现实问题更加残酷,左宗棠的西征大军后勤补给线长达数千里,粮草运输极为困难,由于清廷财政紧张,大部分军饷得靠左宗棠拿个人信誉去借,甚至动用了外资。 在军队自己都快吃不上饭的情况下,再供养数万名战俘,无论从粮食还是看管人力来说,都是一个不可能完成的任务,“不留活口”,在某种程度上,成了一个极端环境下的无奈之选。 进一步看,还有一个更私人的原因,来自左宗棠自己的教训,当年平定甘肃回乱时,他曾接受过叛军首领“马化龙”的投降。 谁知马化龙只是假降,暗中准备再反,最终让清军付出了极其惨重的代价,这次教训让他彻底明白,在边疆这种鱼龙混杂的地方,“降者不杀”的老规矩很可能给自己埋下致命的祸根。 阿古柏的军队成分复杂,多是流窜的雇佣兵和亡命之徒,毫无忠诚可言,今天投降,明天就可能再次叛乱。对付这种敌人,温和的招抚等于自杀。 但左宗棠也并非一味滥杀,他进士出身,行事极有章法,每次处决前都会做详尽的背景调查,比如库车的降将塔西曼,主动献城献枪,姿态做得十足。 虽然左宗棠不动声色,暗中却派人查清了他的底细,这个人过去屠杀百姓,罪恶滔天,几天后,左宗棠突然派兵进城,将塔西曼全家连夜斩首。 消息传开,整个西北为之震动,虽朝中有人议论,可左宗棠于奏折中一句“逆贼假降,若姑息容忍,今日塔西曼,明日万人反”,慈禧太后便批了“允”字,此事遂再无下文。 最惊人的一幕发生在收复喀什之后,两万名声称归顺的降兵,经左宗棠亲自审查名册,发现这些人大多是当年从清军投敌的叛徒,十几年来跟着各路势力屠戮了数万同胞。 左宗棠看完资料后冷冷地说了一句:“皆斩,”处决分批进行,每天三百人,足足杀了两个月。 但奇怪的是,从始至终,朝廷上下竟无人公开指责左宗棠,慈禧全力支持,甚至明确表态“非常时需非常手段”。 就连一向与他不对付的李鸿章,这次也罕见地选择了沉默甚至支持,因为所有人都心知肚明,新疆的烂摊子,不用凶狠手段根本收拾不了。 在国家存亡面前,所谓的道德审判只能让位给战略成效,而当地百姓的反应,则更为直接,左宗棠带来的不只是杀戮,更是久违的安宁。 他迅速恢复生产,兴修水利,减免赋税,甚至亲自带头在戈壁上种下柳树,用以防风固沙、巩固边防。 这些后来被称为“左公柳”的树木,至今仍是那片土地上的一道风景,对他而言,一个稳固的新疆,远比一个“仁慈”的名声重要。 新疆从此进入了长期的稳定,残余的叛乱势力被彻底震慑,再未成气候,左宗棠以极端手段,保住了中国西北的门户和近六分之一的国土。 他从未为自己的行为辩解,或许在他看来,有些骂名必须有人来背,历史的诡异之处就在于此:英雄的功绩,有时恰恰建立在那些无法被今天的人们所理解、甚至无法被原谅的残酷之上。