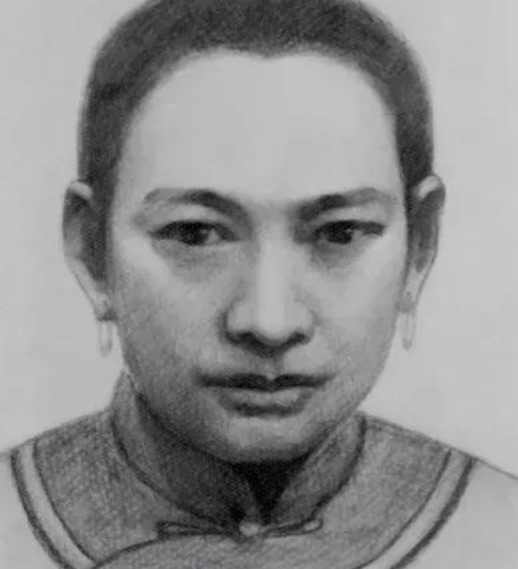

周总理的生母万冬儿,清河县令的千金,不但人长得清丽,性格爽朗,为人精明,处世干练。深深影响着年幼的周恩来。可惜31岁早逝,那时周恩来才9岁。

提起周恩来,人们总会想到那些刻在教科书里的品格:克己奉公、谦逊坚韧,可这些品质也并不是与生俱来,它们的源头,藏着一个快被遗忘的名字——万冬儿,也就是他的生母。 这位清末县令的千金,用自己短暂的一生,为年幼的周恩来画下了一张影响至深的“灵魂蓝图”,也无意中决定了他日后为何会成为一名真正的人民公仆...... 万冬儿是清河县令万青选的掌上明珠,在那个时代,她算是个不折不扣的“异数”,出身书香门第,却毫无娇弱之气。 她性格爽朗,头脑精明,行事干练,更难得的是,她从骨子里就反感缠足这类陈规陋习,所以在相对开明的家庭庇护下,她得以保留一双天足,也保留了不受封建观念束缚的真性情。 而她的童年,远不止于闺阁绣楼,父亲处理公务时,常让她跟在身边,旁听民间诉讼,参与村务调解。 后来读书识字不在话下,管理家中账目更是井井有条,在人丁兴旺的万家大院里,她早已是实际上的“主事人”。 也就是这种独特的成长经历,让她早早见识了寻常女孩接触不到的社会百态,也磨炼出超乎同龄人的判断力和办事能力。 二十岁那年,这位出众的女子嫁入淮安周家,周家祖上虽也阔过,但那时已经家道中落。 后来现实很快给了万冬儿一记重拳:公婆年迈,亲戚关系盘根错节,而自己的丈夫,虽为人宽厚,却少了些决断,家里家外全靠长媳操持。 面对这个烂摊子,万冬儿没有退缩,她迅速接管家务,理清账目,制定开支计划,甚至设立家庭会议来商议大额花费。 正是靠着这份精明强干,这个摇摇欲坠的家庭才得以勉力维持,婚后第二年,长子“大鸾”出生,为这个家带来了希望,也让她长媳的地位更加稳固,而这个孩子,就是后来的周恩来。 可是,身份并未带来安逸,反而让她把更多心血倾注在孩子与家族的维系上,即使家境捉襟见肘,她也坚持要让儿子受到最好的教育。 她动用娘家的藏书资源,从小培养周恩来的阅读兴趣,又和丈夫省吃俭用,优先保证儿子的学费。 她的教育从不空谈,而是带着年幼的周恩来去田间地头,看佃户交租,到市井街巷,观察商贩买卖,用最朴素的方式让他理解粮食涨跌与农人辛劳。 这种温和而坚定的教育方式,很快就看到了成果,年仅六岁的周恩来已能与长辈侃侃而谈,在学堂里,他的书法和学识也备受老师青睐。 谁知,命运并没有眷顾这位聪慧的女性,长期的操劳与节俭,早已透支了她的身体,她患上肺病,却因家中无钱医治,只能强撑着照料家人。 最终,在一个冬天,她病势加重,撒手人寰,年仅31岁,而那一年,周恩来才九岁,所以母亲的猝然离世,对年幼的他无疑是巨大的打击。 但更沉重的还在后面,为了给万家一个体面的交代,周家为这场葬礼背上了巨额债务,这笔债,竟让周恩来的父亲离家在外奔波了整整二十八年,才最终攒够钱将妻子入土为安。 这段刻骨铭心的经历,让周恩来过早地体会到生活的艰辛,也将痛苦化为他日后惊人的驱动力。 如果说万冬儿塑造了周恩来坚韧务实的骨架,那他生命中其他的长辈,则为他填充了温润的血肉。 嗣母陈氏教他传统礼仪,乳母蒋江氏用最朴素的价值观感染他,而他的父亲,那位为妻子守诺一生的男人,虽不善理家,却为人厚道,乐于助人,一生热爱诗书,对周恩来的影响同样深远。 周家重视教育与务实的家风,加上母亲从小培养的独立精神,让周恩来日后留洋时,仍能坚持半工半读,不给家里增添负担。 他后来无论是投身革命,还是治理国家,其行事风格中处处可见家庭教育的烙印。 到了1960年,已是总理的他在视察农村时,曾对身边人说:“是母亲教会我尊重普通人。” 多年后,他仍时常提及九岁丧母是此生最大遗憾,但他办公桌的简洁,衣着的朴素,待人的周全,无一不是在用一生践行着母亲当年的言传身教......

【信源】人民网——从家庭和时代背景看毛泽东周恩来的性格特征【3】