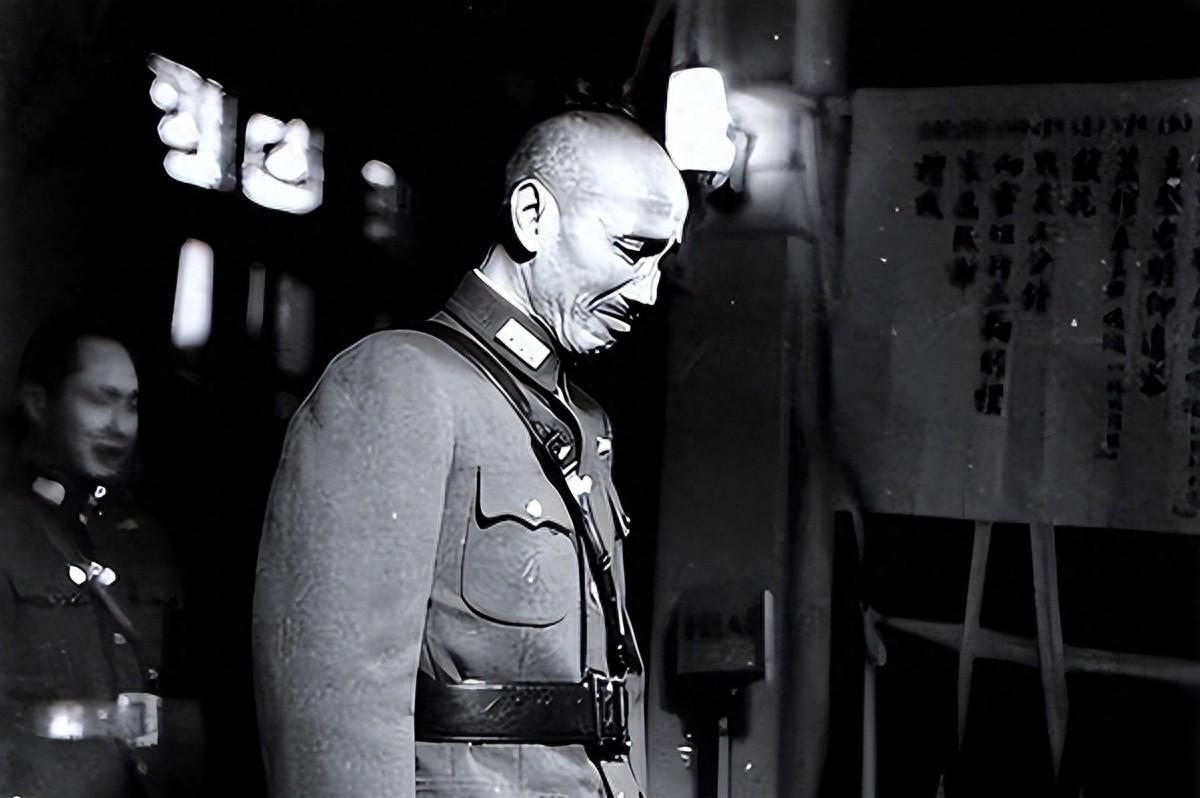

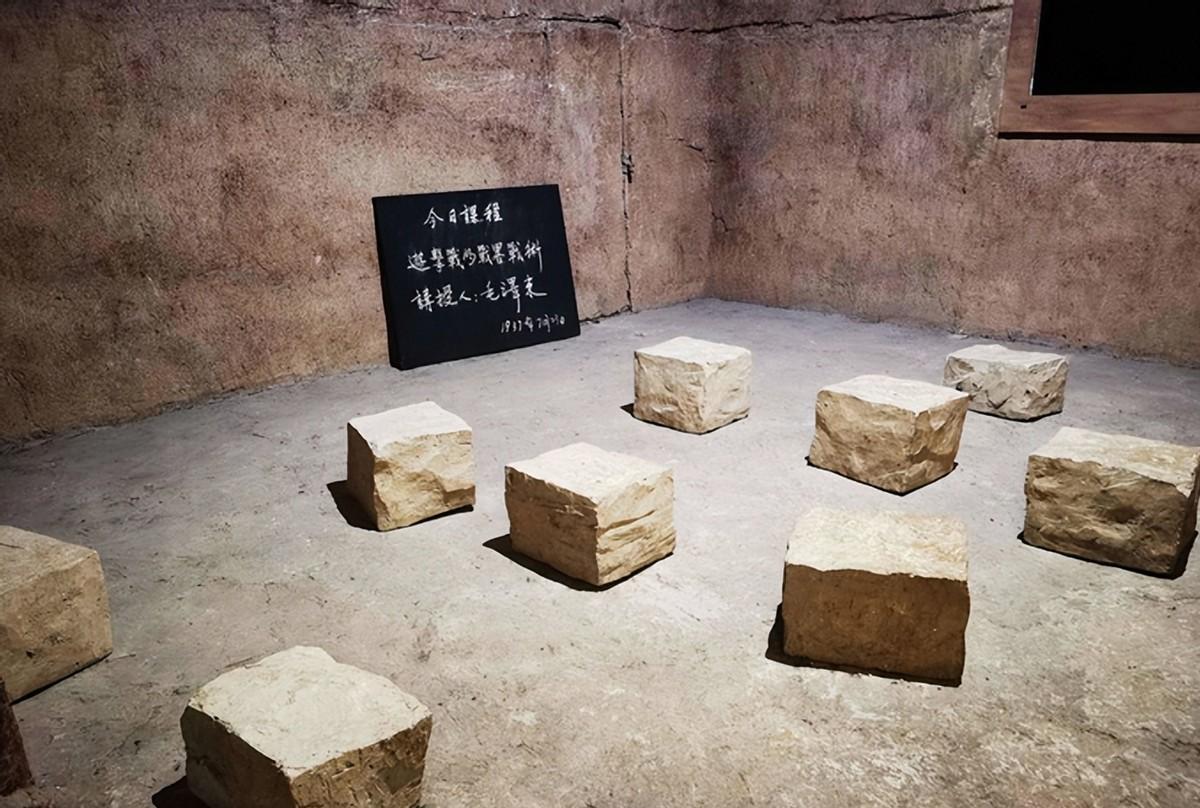

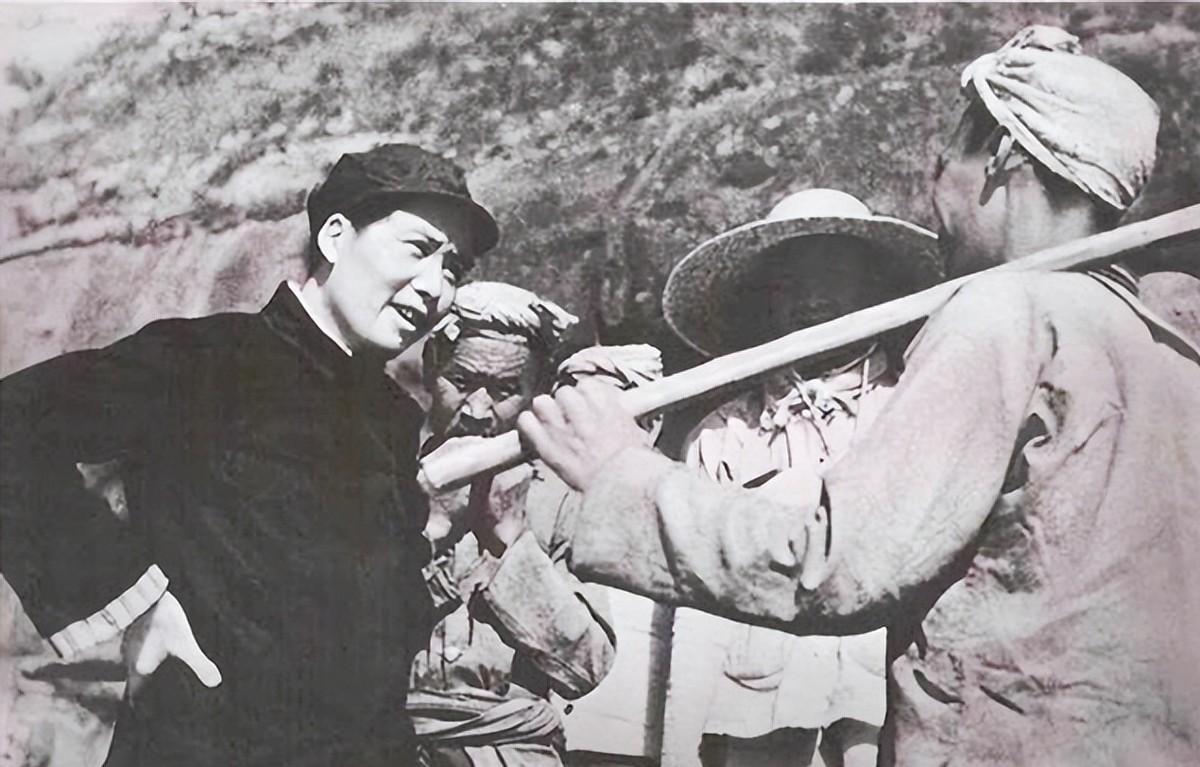

1947年蒋介石亲临延安,遇到一农民,逮住他就问:你见过毛泽东吗? 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! 蒋介石站在延安土坡上,脸上的神情很淡,眼神却死死盯着不远处那片看起来毫不起眼的村落,这个地方对蒋介石而言,意义深远。 它是共产党十年苦心经营的政治与精神核心,他以为来到了延安就等于踩在对方命门上,但很快,他意识到自己踏上的只是地面,真正想踩住的那部分,根本不在脚下。 他原本不打算亲自来,只打算远程遥控接管,但突然的一次情绪变化和情报报告的叠加,使他临时改变了决定,对共产党,他始终未能看透。 他突然想亲眼看看,共产党到底是靠什么支撑十年风雨而不垮,他带着几名亲信将领,在黄昏前赶到了延安。 途中遇到一位当地的农民,衣衫破旧,正在自家小菜地前翻土,蒋介石站住审视了他几眼,身边的随从上前示意他回答几个问题,农民抬头看了一眼这群穿军装的人,面无表情地说了句:“你们要找毛主席?那人常见。” 这话说得轻轻的,却让蒋介石忽然停下了脚步,他再次盯着这位农民,仿佛想从他嘴里听到一些与宣传中截然不同的内容。 那农民说,毛主席常穿一身洗得发白的旧棉布衣,鞋上补丁比布还多,他不喜欢住在“好点的房子”,总是说“和大家一样就好”。 他会在晚上独自到村头转一圈,没什么架子,见了乡亲点头算是招呼,吃的饭跟大家一样,也从不让人单独为他备饭,谁家有事,不论夜深不深,他总去看上一眼。 蒋介石没有回应,只是点了下头,然后转身继续往前走,他的步伐比之前慢了一些,他没多说什么,也没人敢问他在想什么。 不久后,他们走进了毛主席曾经住过的窑洞,洞口没有任何修饰,土墙上还能看出潮气留下的痕迹,屋内除了几本书和一只老式油灯,别无他物。 蒋介石站在门口没有进去,只是站着看了很久,他随后又去了几处地方,包括一所旧军校,叫“抗大”,那地方几乎看不到正规的训练场地,建筑粗糙,设备简陋。 教室里摆着拼接的桌椅,墙上挂着用旧报纸裱起的地图,在这样的地方,竟然训练出几十个战区的主要将领。 这些人没有高等学历,也不懂军事理论,但他们却能在实战中一点点从失败中学会作战,他们不是天才,但有种不肯死的劲儿。 南泥湾是下一站,他看到了种植过的田地、用木头搭建的小作坊,还有人手工织布留下的纱线,他没有说话,但站得比任何地方都久。 那地方原本一片荒山,没有水源,没有道路,共产党人自己挖渠种粮,建工坊补给军需,没有外援,没有运输线,他们靠的只有人力。 这一路走下来,他见到的并不是一群流寇,也不是一个快要崩溃的政权,相反,他见到的是一种扎根的方式,一种无论在哪都能生存下来的能力。 这种能力,不靠金钱,也不靠技术,而是靠他们对自己所信仰的坚持,即使离开延安,他们依然可以在其他任何地方复制同样的体系。 那天晚上,他独自留在窑洞前坐了很久,没让人打扰,他的随行将领没敢靠近,只是远远望着他的背影,没人听到他说什么,也没人知道他在想什么。 蒋介石从未再提起那次视察,但他身边的人都察觉到他性格的变化,他变得更谨慎,也更急躁,他开始频繁更换作战将领,不断调整指挥体系,却始终没能打出他预想中的“翻身仗”。 延安之行成了一个隐秘的转折,没有照片留存,没有演讲记录,但那几日的见闻已经足够让他意识到战争不仅是枪和炮的比拼,更是制度与组织、信念与动员之间的对抗。 他不是没见过苦,但他没想到有人能在这样的苦中建起秩序,训练军队,维系民心,他原以为自己拿下的是敌人的根,结果才明白,那根从不在地上,而是在人心里。 他再没去过延安,那条路他只走过一次,却记了一辈子。 (主要信源:《蒋介石延安之行纪实》 中国社会科学院近代史研究所档案)