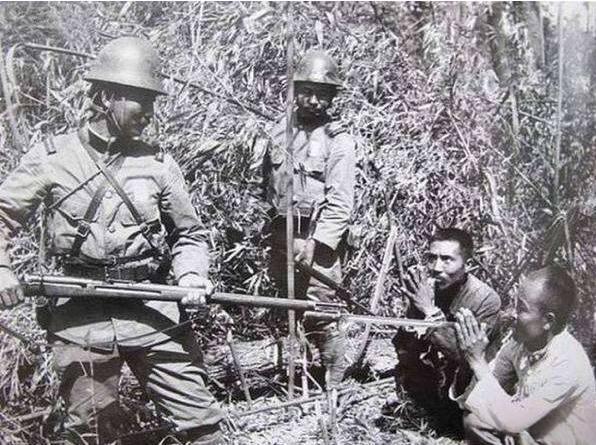

1945年,她用26岁的生命诠释了什么叫“宁为玉碎不为瓦全”,她的牺牲前的呐喊,甚至让见惯血腥的日军都胆战心惊。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1945年初春,寒意还未散尽,广东台山的天空下传出一声震彻山谷的呐喊,那是一个二十六岁的年轻女子,在生命尽头喊出的最后一句话。 押送她的日军士兵站住了脚,有人眼神闪躲,有人沉默低头,他们不是没见过死亡,而是从未见过一个女人在面对枪口时还如此坚定,她叫黄美英。 黄美英生于1919年,台山大岭村人,自幼家境贫寒,靠着父母种田为生,小时候,她在田埂上追蝴蝶、在河边捉鱼,在岭南四季如春的气候中长大。 村里少有女孩子上学,但她父亲说读书能识字,识字才有出路,于是她靠着家里省下来的几升米进了私塾,后来成为村里第一位女教书先生。 她教学生识字,讲诗词,最喜欢的是《岳飞传》,她说,中国人要有骨气,那个时候,台山虽然偏远,但战火已经蔓延过来。 1937年七七事变后,大批难民从北方逃来,带来了被烧毁的家园、被抓走的亲人消息,黄美英第一次听说“日军”这个词,是在她十九岁那年。 战争让她认识到,教书育人固然重要,但仅靠讲课不足以改变命运,她主动联系上了当地的抗日组织,很快被发展为地下交通员。 那时的她常年穿着洗旧的粗布衣,辫子盘起,背着背篓穿行在村与村之间,背篓里有时是青菜,有时是情报,底层用牛皮纸包着日军的布防图或换岗时间。 她每次行动前都要在心里默念那些熟悉的名字:隔壁家的阿强还没长高,小学里的阿明才会背一半《论语》,她不能让这些孩子成为炮灰,于是她一次又一次地往返几十里山路,冒着生命危险送出关键情报。 有一次,她在路上遇到检查,她脚步放缓,把藏在衣角的纸条塞进竹篮底部,又从篮中拿出几个辣椒应付查验,伪军只是翻了翻就放她过去了,那张纸条,后来被送到了开平的游击队手中,挽救了一个小分队的部署。 1943年秋天,情况开始恶化,日军加强了对交通线的封锁,黄美英所在的传送小组有数人被捕,她知道暴露只是时间问题,但没有撤离,而是选择继续活动。 一次行动中,她从山路返回时发现村子被围,她迅速把随身情报藏在溪边石缝,又装作路人绕道返回,她明白,越是关键时刻越不能出错。 1945年正月初三,日军对田金一带进行大规模清剿,黄美英正在帮助转移一名伤员,当地群众躲进山林,她将伤员安置好,正准备撤离,被日军发现行踪。 她跑进一个村子,被好心的张姓大娘藏在晒谷场的草垛中,稻草盖得严严实实,敌人逐屋搜查,不断用粤语威胁村民交出她,否则就要纵火。 黄美英听得清清楚楚,她知道自己若不出去,整个村子都将遭殃,山上的同志也会因为村子被搜而暴露,她推开大娘,站了起来,从草垛中走出,被日军当场抓获。 她被押往司前据点,关进简陋的牢房,日军多次拷问,想逼她交出游击队藏身点,她被吊在梁上整整一夜,皮鞭抽在背上血肉模糊。 竹签钉进指甲,辣椒水灌入口鼻,连脚底都被铁丝割破,三天三夜,她始终没说一句。 到了第四天凌晨,天还未亮,两个日军士兵架着她走出牢门,她几乎站不稳,但还是挺直了背脊,押送途中,街边群众默默注视着她,很多人流泪不敢出声,她脸上没有怨恨,甚至浮出一丝笑容。 走到村外一片荒地,行刑士兵将堵嘴的布条扯下,她深吸一口气,对着远处的山川和村庄,用尽全力喊出:“抗日一定胜利!中华民族一定要解放!共产党万岁!”那一刻,山谷传回回音,群鸟惊飞。 她倒下时,天边泛出一线光,第二天,有人偷偷前往刑场,找到她染血的衣角,上面绣着一个小小的红星,那是她自己缝的。 黄美英死时不过二十六岁,没有军功章,没有留下子女,可她留下了一种精神,一种用生命诠释出来的信念,她用行动告诉世人,有些人活着是为了生存,而她,是为了更多人能活得像人。 后来有人在她牺牲的地方种下了一棵木棉树,每年春天,木棉花开,像火一样红,经过的人都会停下脚步,低声说一句:“她是我们不该忘的人。” 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:台山市退役军人事务局举办清明节“缅怀英烈 培根铸魂”活动——台山市退役军人事务局