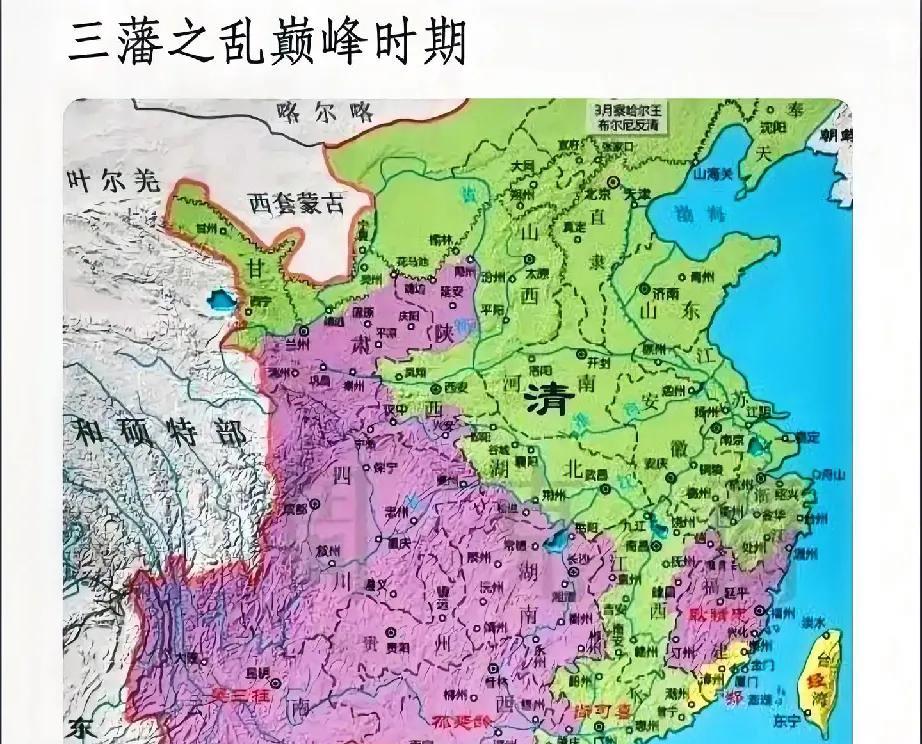

三藩之乱是清朝初期(1673年-1681年)由平西王吴三桂、平南王尚可喜、靖南王耿精忠(耿仲明之孙)三位藩王发动的反清叛乱。这场历时八年的战争是清廷巩固朝廷权利的重要转折点,最终以清军胜利告终,其中除了吴三桂兵力比较强以外,耿、尚两王手下各自统领多少兵马?手下有哪些重要的将领? 兵力规模耿精忠作为靖南王,其军事力量在三藩之乱初期迅速扩张。根据史料记载,其直属核心兵力约为 6,000-15,000人,包括十五佐领的绿营兵(每佐领约200人) 看耿精忠这兵力数字,乍一看好像不多,撑死了一万五,跟吴三桂那几十万大军一比简直是小巫见大巫。但这里头有点意思。他那“十五佐领”绿营兵,算是他的老底子,正规军,大概三千来人。剩下的呢?基本是靠造反势头起来后,在福建老家紧急拉起来的队伍,成分就杂了,有地方团练,有临时招募的民兵,甚至还有不少被裹挟的老百姓。说白了,这些人打仗靠的是人多势众和一时冲动,真碰上硬仗,能不能顶住就难说了。耿精忠起兵后动作倒是快,迅速占了福建大部,还把手伸进了浙江、江西,地盘看着挺大,但这兵力就像掺了水的酒,看着有量,劲道不足。他后来为啥投降那么快?根子上讲,家底薄,能打的骨干太少,经不起消耗。 再看他手底下几个有名有姓的将领。曾养性算是个狠角色,打仗勇猛,被耿精忠派去打浙江,一度打得清军够呛,占了温州、台州不少地方,是耿军前期在东南方向的主攻手。白显忠在江西折腾,马九玉在浙江衢州那块儿顶着清军。还有个叫徐文耀的,也在浙江活动。这些人你说没本事吧,也不是,初期确实给清廷制造了不小的麻烦。问题出在哪儿呢?一个是耿精忠自己战略眼光差点意思,东一榔头西一棒子,跟吴三桂那边也没配合好;另一个更要命的,是内部不稳。白显忠后来投降了清朝,这对耿军士气打击非常大,等于后院起火。将领的忠诚度,在造反这种高风险事业里,真就跟走钢丝似的。 转过头看看平南王尚可喜这边。老爷子一开始其实不想反!是康熙帝下令撤藩,逼得他没路走,加上他那个坑爹儿子尚之信在后面捅刀子。尚可喜的“家当”主要在广东。按史料说法,他藩下兵力名义上可不少,连同家属、属官、兵丁,号称有“十万口”,能打仗的兵力,比较靠谱的估计,在叛乱初期大概有个七八万吧。听起来比耿精忠阔气多了。但这七八万水分也不小。一部分是尚可喜自己带的藩兵,算是嫡系;另一大块是广东本地的绿营兵,这些兵名义上归他节制,但真到了要造反的时候,人心就散了。尚可喜自己年纪大了,掌控力在下降。 更要命的是他儿子尚之信。这小子是个野心家,早就看老爹不顺眼,觉得老爹太窝囊。三藩乱起,他直接玩了个兵变,把他爹软禁起来,夺了兵权,自己当老大,然后才跟着吴三桂反了。尚之信上位,广东这摊子事就更乱了。他手下有几个关键人物:王国栋,是他的心腹将领,帮着夺权出力不少;还有广东提督严自明,手握重兵,也被裹挟着反了;另一个重要角色是金光祖,当时是广东巡抚,也跟着尚之信上了“贼船”。看起来班子搭起来了?其实内部矛盾重重。尚之信这人暴虐不得人心,连他爹的老部下都很多不服他。而且他反得三心二意,跟吴三桂也是互相猜忌,压根没想真出力。 所以说,看耿精忠和尚可喜的兵力,不能光看纸面数字。耿精忠兵少,根基浅,扩张快但虚胖;尚可喜(或者说后来的尚之信)兵多些,但内部四分五裂,主将无能又残暴,人心早就散了。清廷厉害就厉害在,他们看准了这两家的软肋,一边军事打击,一边使劲搞策反、招降。耿精忠那边将领投降,尚之信手下更是大批倒戈,连他自己后来都动摇投降了清廷(虽然最后还是被康熙找理由干掉了)。吴三桂再能打,也架不住两个队友这么拉胯。耿、尚两藩的失败,表面看是兵力不如吴三桂,深层原因还是自身组织涣散、领导不力、缺乏坚定目标,被清廷分化瓦解各个击破。清廷打赢这场仗,情报战和策反工作,功劳不比战场上小。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。