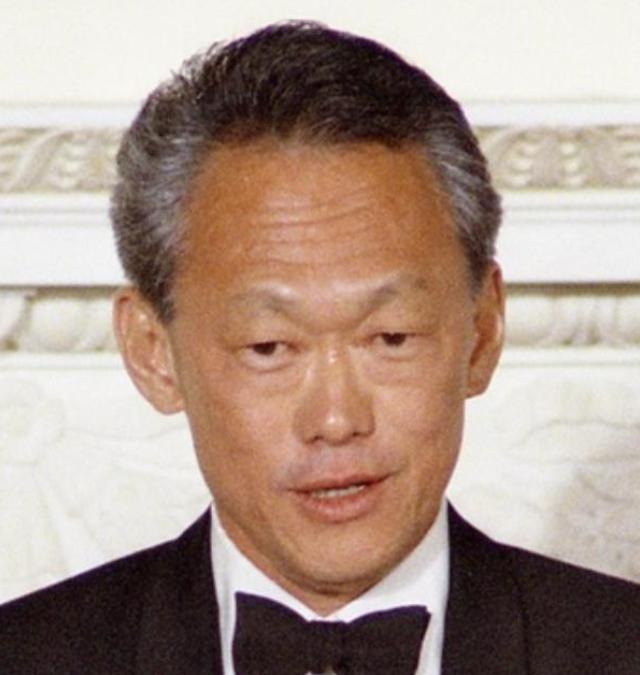

1965年新加坡脱离马来西亚后,华人商会组团游说李光耀,希望将汉语作为国语,而李光耀态度强硬,说除非击倒自己,否则汉语永远不会成为新加坡国语! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1965年8月9日,新加坡毫无准备地被马来西亚“踢”了出来,一夜之间被迫独立, 而当时这个弹丸小岛,面积不过700余平方公里,连饮水都要依赖邻国,四周还环绕着态度微妙的马来邻居,前途堪称一片迷茫。 谁知,就在这个举国不知所措的当口,领导这个新生国家的华人总理“李光耀”,做出了一个让整个华人社群都大跌眼镜的决定。 那时的新加坡,华人人口占了七成以上,走在牛车水的街头,福建话、潮州话、粤语此起彼伏,是那个时代最鲜活的背景音。 那既然华人是绝对多数,所以将汉语定为国语,似乎是再天经地义不过的事,本地最有影响力的中华总商会,也正是抱着这个想法,组团上门游说李光耀。 然而,李光耀的回应却像一盆冰水,直接浇灭了所有人的热情,他几乎是把这个提议拍死在桌上,态度决绝地宣布:“除非击倒我,否则汉语永远不会成为新加坡的国语,只能是英语!” 这番话,不仅是一个强硬的政治表态,也预示了新加坡未来几十年的走向,一个华人占绝对主导的国家,它的领导人为何要如此激烈地排斥“母语”,反而选择了一条看似疏远自己社群的语言道路呢? 当时李光耀自己,就是英式精英教育最成功的产物,他1923年出生于一个富裕的华人家庭,祖籍广东梅州,从小在家讲福建话。 可是,他一路从新加坡最好的莱佛士学院读到英国剑桥大学法律系,接受的是最顶尖的英语教育。 而这段经历也让他骨子里透着一股清醒的务实主义,所以在他看来,治国不能靠感情,必须找到一条实实在在能走通的路,而英语,就是他为新加坡选定的那条路。 而这个选择的第一步,就是一步政治棋,当时新加坡独立之初,讲华语的左翼势力根基深厚,对他领导的人民行动党构成了不小的威胁。 一旦将汉语的地位抬高,无异于给政治对手递上一把梯子,可能动摇自己的执政根基。 而且从更长远的角度看,这更是一步经济棋,因为李光耀深知,新加坡资源匮乏,唯一的活路就是拥抱世界,发展贸易,吸引外资。 而在那个年代,英语是唯一的全球通用语言,所以这个决定,既是掐住了对手的脖子,也是给刚刚出生的新加坡强行装上了一个“国际插头”。 当然,这条路起初走得并不顺,1966年,美国通用电气来裕廊工业区考察,准备招工建厂,结果发现本地工人大多只会说方言,连最基本的英文设备说明书都看不懂,考察团差点当场打了退堂鼓。 而这次尴尬的经历,与其说是小事,不如说是一记警钟,让李光耀更加坚定了推广英语的决心。 所以第二年,新加坡国立大学就要求所有课程改用英语授课,理工学院的德国教授们也总算可以扔掉翻译,直接用英语教机械工程了。 而你那是的李光耀也曾尝试过双语教育的折中方案,希望在文化与实用间找到平衡,可现实很快证明,这条路太难走,学生学得痛苦,老师教得头大。 到了70年代末,他干脆彻底转向,将英语明确为主导工作语言,华语则降级为一门文化传承课,不再要求人人精通。 而英语的地位一旦确立,新加坡便如同换上了新的引擎,迅速驶入全球化的快车道。 1975年,日本索尼在新加坡设立首家海外工厂时,惊喜地发现这里有大批懂技术、会英语的工人。 到了1985年,电子产业对新加坡GDP的贡献率已高达12%,跨国公司纷纷将区域总部迁至此地,因为这里的员工能与世界无缝沟通。 李光耀曾说:“我们没有腹地,必须比别人跑得更快。”而英语,无疑给了新加坡急需的速度,让这个小岛从一个港口城市,硬生生蜕变为亚洲经济的明星。 可是,经济腾飞的背后,文化的账单也在悄悄累积,1979年,为了统一华人社群的语言,政府发起了“讲华语运动”。 谁知,这场旨在推广标准普通话的运动,却阴差阳错地成了福建话、潮州话等祖辈方言的“头号杀手”。 电视节目里,演员模仿小贩把“多少钱”说成“几粒钱”的滑稽口音,在引人发笑的同时,也反映出方言正从日常生活中快速褪色。 到1988年,5岁以下的华人儿童中,会说方言的比例已不足7%。 可即使这样,李光耀晚年仍坦言,这是一个用部分文化代价换取经济生存和繁荣的抉择,在他看来,这笔交易非做不可,而且绝对划算。 如今,新加坡正如他所规划的那样,成了一个以英语为轴心、多元文化并存的现代化国家,这场由他主导的语言豪赌,也深刻地塑造了新加坡的命运...... 【信源】品象文化--李光耀曾经放下狠话!新加坡哪怕七成华人,汉语也不可能成为国语

烧鸭饭

当年在课堂上第一次完全听懂外教的英语时,那份欣喜与感动时至今日回想起来仍然深深回味。英语因为包含了过去,现在,将来的语法,使得其表述的准确性变得无与伦比,国际上所有科学文献都是以英文解读为准也从旁佐证了英语的重要性。掌握好英语和国际无缝连接,这足以证明坡县当年的选择是非常英明的。