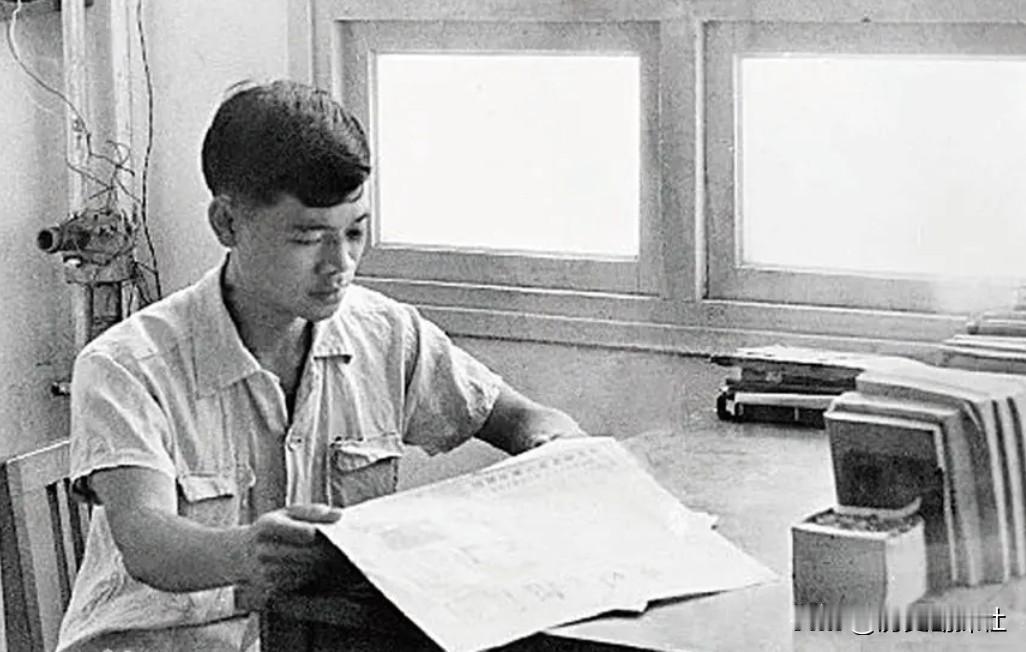

1982年6月16日,医生按照罗健夫的遗愿剖开了这位科学家的遗体,结果发现他周身布满了癌肿,胸腔里的肿瘤已经长的比心脏还要大。 (信息来源:2022年09月27日科普郴州 —— 罗健夫|激流中奋进 逆境中攀高) 1982年6月16日,北京协和医院手术室的灯光在凌晨两点依然亮着,当主刀医生剪开最后一层组织时,眼前的景象让所有人倒吸冷气,胸腔内直径超过15厘米的肿瘤将心脏挤压到一侧,肝脏、肺叶上布满葡萄串状的转移灶,脊椎骨因癌细胞侵蚀已呈蜂窝状。 这位躺在解剖台上的航天工程师,正是我国首台图形发生器研制者罗健夫,他的遗体解剖报告显示,低分化恶性淋巴瘤已在他体内潜伏两年以上,而这位“中国式保尔”直到生命最后时刻,仍在调试Ⅲ型图形发生器的电路板。 罗健夫的科研人生,是场持续13年的极限冲刺,1969年,当34岁的他接过图形发生器研制任务时,面对的是“三无”困境:无技术资料、无实验设备、无专业人才,这位原核物理专业出身的工程师,用两年时间啃下电子线路、自动控制、精密机械等七门学科,把图书馆当成第二个家,同事回忆,他总在凌晨第一个点亮工作室的灯,饿了就啃冷馒头,困了就在绘图板上垫报纸打盹。 1972年首台样机问世时,罗健夫却眉头紧锁,他发现设备运行速度比国际水平慢30%,立即带领团队推翻原有设计,在Ⅱ型机研发期间,他创下连续72小时不眠记录,困到极点就用冷水浇头。 这种近乎自虐的执着,让中国在1975年成功跻身全球第四个掌握图形发生器技术的国家,相关成果后来获得全国科学大会奖,但领奖台上,人们发现罗健夫把自己的名字排在了团队末位。 1982年2月,罗健夫被确诊为癌症晚期,当时Ⅲ型机攻关正处于关键节点,面对医生“最多活三个月”的判定,他做的第一件事便是销毁诊断书,第二件事是向组织隐瞒病情,同事们记得,病重期间他仍坚持每天到车间,把止痛药偷偷倒进洗手池,理由是“药物影响思维清晰度”。 在301医院住院的49天里,他的病床成了“移动办公室”,有位工程师来请教设备故障,他硬撑着用颤抖的手画出电路图,指出第17页资料中的参数错误,临终前三天,他还用微弱声音叮嘱护士:“把我枕边的笔记本转交771所,里面有Ⅲ型机电控系统的优化方案。” 解剖时医生发现,他的癌细胞已突破胸骨,脊椎多处发生病理性骨折,这种程度的疼痛,普通人连翻身都困难,而罗健夫却靠着每天注射三次杜冷丁,硬是完成了Ⅲ型机90%的设计工作。 罗健夫遗体解剖现场,有位年轻医生哽咽着说:“他全身器官都在癌细胞侵蚀下溃烂,但大脑皮层却保持着惊人的活跃度,”这具布满肿瘤的躯体,恰似那个特殊年代的缩影,当西方国家对我国实施技术封锁时,正是无数“罗健夫们”用血肉之躯筑起科技长城。 在航天工业部771所档案室,至今留存着罗健夫1978年的工作日志,那泛黄纸页上,详细记录着他的日常工作,如凌晨4点查阅俄文资料,6点进行电路模拟,8点与团队讨论方案,这种“把一天当三天用”的工作节奏,让他在确诊癌症前已出现咳血症状,却始终拒绝体检。 更令人震撼的是他的“遗体捐赠”决定,当主治医生提出解剖建议时,他立刻在病危通知书上签字:“攻克癌症同样需要牺牲,我的身体正好可以作为研究对象,”这种超越生死的科学献身精神,在当下“论文至上”的科研环境中,显得尤为珍贵。 说实话,现在回看罗健夫的故事,心里五味杂陈,他47岁就走了,正是科学家出成果的黄金年龄,这不仅是个人悲剧,更是国家损失,但换个角度想,正是这种“不要命”的干劲,让中国在半导体领域硬生生撕开一道口子。 现在有些年轻科研人员总抱怨条件艰苦,可跟罗健夫那个年代比,现在实验室的精密仪器、海量的文献数据库,简直像在天堂做研究。 不过话说回来,罗健夫式的牺牲不该被简单复制,他临终前说“我的生命属于党和人民”,这种精神值得敬仰,然而,现代科研愈加需要构建科学的保障体系,如完善科研人员健康监测机制、建立合理成果共享制度,让科学家全力拼搏时不必透支生命。 最让我感动的是罗健夫对名利的态度,现在有些人为论文署名争得面红耳赤,他却主动把名字排到最后,有些团队为奖金分配闹得不可开交,他却把3000元奖金全部分给工人,这种纯粹的科研初心,在当下浮躁的学术环境中,就像一剂清醒药,或许我们不需要每个人都成为“罗健夫”,但至少该记住,真正的科学家,从来不是为职称和头衔而活。