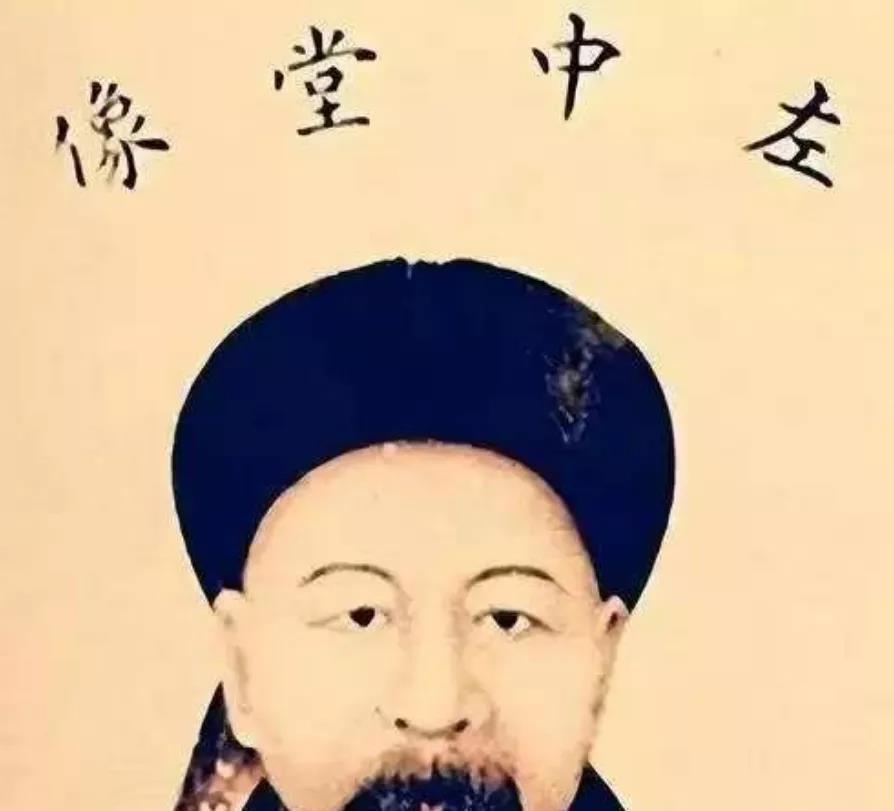

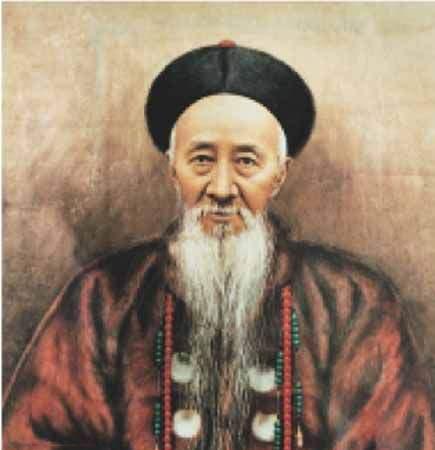

1877年左宗棠收复新疆后,由于连年战争致国力空虚、留驻在喀什的湘军只能裁减一部分减轻军饷压力,由于喀什距湖南太过遥远,除极少数人回到了故乡湖南,大部分被裁士兵被安置在疏勒城周边屯田,闲时种田,遇战事时协战。故土难归,这些湘军在屯田过程中,很多娶了当地的维吾尔妇女成了家。 如果您喜欢我们的内容,麻烦顺手点击一下右上角的「关注」,方便日后随时参与讨论、分享观点,感谢您的支持呀! 湘军能打仗,这是清末许多人的共识。可在新疆,打完仗的日子其实远比打仗还难。战争连年,朝廷为筹饷绞尽脑汁,湖南来的士兵,大多已多年未回乡。左宗棠收复新疆,湘军驻守喀什,但朝廷很快下令裁减。不是左宗棠不想留人,是国库实在拿不出军饷。 此时的喀什,和湖南之间隔着数千里荒漠高原。家里盼着的湖南人,常年见不到回音。极少有人回得去,原因无非两个:路费、路险。湘军士兵出征时就身无长物,打完仗更是两手空空。回湖南的路费高昂,途中全靠自己想办法,遇上风沙、缺水,随时可能丧命。大多数人只能接受留在新疆这个现实。 清廷的办法很直接:裁下来的士兵就地安置,给地种田。疏勒一带,地多沙土,水源稀少。对于这些来自水田地区的湖南人,怎么都适应不了。湖南人习惯了湿润水田,到了新疆,连挖水渠都成了头等难事。屯田初期,湘军士兵经常饿肚子,收成不好是常态。有的士兵夜里冷得用破棉袄裹身,白天靠打草鞋、修城墙换口粮。生活的艰苦,远远超过了他们出征时的想象。 湘军士兵在疏勒安顿下来,除了种田,每遇警报还得随时集结协防。日子虽苦,人的适应能力却很强。疏勒周边本地以维吾尔族为主,起初,湘军和本地居民互不往来,生活习惯、语言都不同。但人要生存,慢慢总会有交集。 最开始是以交换生活物资、借农具、帮忙灌溉为主。湘军士兵虽然不会讲维吾尔话,靠着比划、混杂的语言慢慢也能沟通。久而久之,有些士兵与本地村落的人熟悉起来。日子久了,有的人觉得回乡无望,便在当地找了归宿。娶当地维吾尔妇女为妻,渐渐成了不少人的选择。 维吾尔家庭对嫁女本就有自己的一套规矩,湘军士兵身无长物,能拿出来的多半是随身带的家什或些许银两。有的家庭重视勤劳肯干,看见这些外乡人在异地求生也不容易,婚事便成了。有的婚礼简单,有的只是几家人坐在一起,做顿抓饭,算是认了亲。 有了家庭之后,生活的重心也随之改变。孩子出世后,家里既有湖南的传说,又有维吾尔的传统节日。村里渐渐多了一些说湖南口音、吃着抓饭、却也会包粽子的混血孩子。湘军士兵成家立业,不仅填补了精神空虚,也真正成为了这片土地上的一分子。 但是,心底那股对故乡的思念,始终没有断过。每到过年,有的士兵会在土屋门前贴上手写的春联,有的会给孩子说湖南的风俗故事。可惜家乡太远,等到再有机会回头,往往已是一辈子。 随着时间推移,湘军后裔在疏勒生根发芽。到了二十世纪中叶,这段历史已经成为许多家庭口口相传的往事。1950年,新疆军区部队到疏勒开荒修路,计划挖开堵住的东门时,一些看起来既像汉族又像维吾尔族的老人赶来阻止。他们用不太熟练的汉语说自己是湘军后人,说东门是祖上保命的地方。老人们的态度坚决,是因为他们曾亲历边地的动乱,对安全的执念刻进了骨子里。 赛图拉老哨所的故事也是这样。收复新疆后,湘军在此地驻防。民国年间,哨所一度增至百人以上,每逢换防,士兵们要走三个月边界线。到了1950年,国军士兵还依旧在此坚守,用粪草取暖,靠和牧民交换口粮。后来解放军接防,留下的只有一座废弃老哨所。新一代边防军人继续守护边地,村落居民大多是柯尔克孜族,但偶尔还能找到自称湘军后裔的老人。 湘军屯田后,有的人老死在疏勒乡下,有的人把坟墓朝着湖南方向留念,有的人则彻底成为当地社会的一部分。老一辈人最关心的是安稳度日,讲起祖上的事,语气中更多的是无奈和顺应。到了后代,湘军血脉早已和本地各族融合在一起,生活中湖南与新疆的痕迹交融,边地的故事只在老人讲述时浮现。 湘军出身的几位将领结局也大多清苦。收复新疆有功,但死后无人送终,甚至棺木都难以筹备,留下的更多是后人感叹与怀念。左宗棠本人功成名就,却连买一座北京小院的钱都没有。这些士兵,虽没有高官厚禄,却在新疆的土地上用汗水写下了自己的名字。 疏勒的田野已没有当年湘军屯田的热闹,只有老人还能回忆起那一段融合、坚守、迁徙的岁月。故事慢慢消散在风里,但湘军后人身上的湖南口音、维吾尔习俗,依旧让人感受到历史的余温。对于那些曾远离故乡的人来说,西域的土地虽苦,但也成了新生的根。

苏米

[赞][赞][赞]

蓦然回首

致敬!

宇化贤

满清十大酷刑、闭关锁国、不思进取、文字狱、留头不留发留发不留头、剃发易服、驱使奴隶、鞑子一人管十家,银乱中国女子,欺男霸女、康熙乾隆六下江南挥霍奢靡、四库全书篡改禁毁15万册古籍、隐藏满清罪恶事实、抹黑明朝历史、禁锢思想、打断人民的脊梁骨、误人子弟,误导国人成为奴隶、阉割中华文明,使我国回到漆黑蒙昧的原始社会、凡有水旱,坐视不管、重徭役、纵贪官污吏,官以贿得邢以钱免,腐败,卖官鬻爵,贪赃枉法国库空虚、圈地运动,百姓流离失所、民族压迫、宁与外邦不与家奴、割地赔款、不战而败、丧权辱国、不平等条约、百年屈辱、祸国殃民、扼杀维新、残暴专制、种族灭绝、赵州之屠、畿南之屠、潼关之屠、扬州十日、嘉定三屠、昆山之屠、嘉兴之屠、江阴八十一日、常熟之屠、四川大屠杀、金华之屠、南昌大屠杀、湘潭之屠、南雄之屠、汾州之屠、大同之屠、广州大屠杀、潮州之屠……几乎将明朝全境上下屠了个底朝天,整个华夏大地十室九空!中国文明领先世界几千年,直到满清统治时期才急剧衰落到世界贫穷国家。由于满清持续篡改两百多年的历史,很多罪恶都被掩盖!这些还只是已确认过的真实事件,不信的请自己先查一下有没有这些事再说。

db 回复 05-28 21:57

这个你不能这样写了