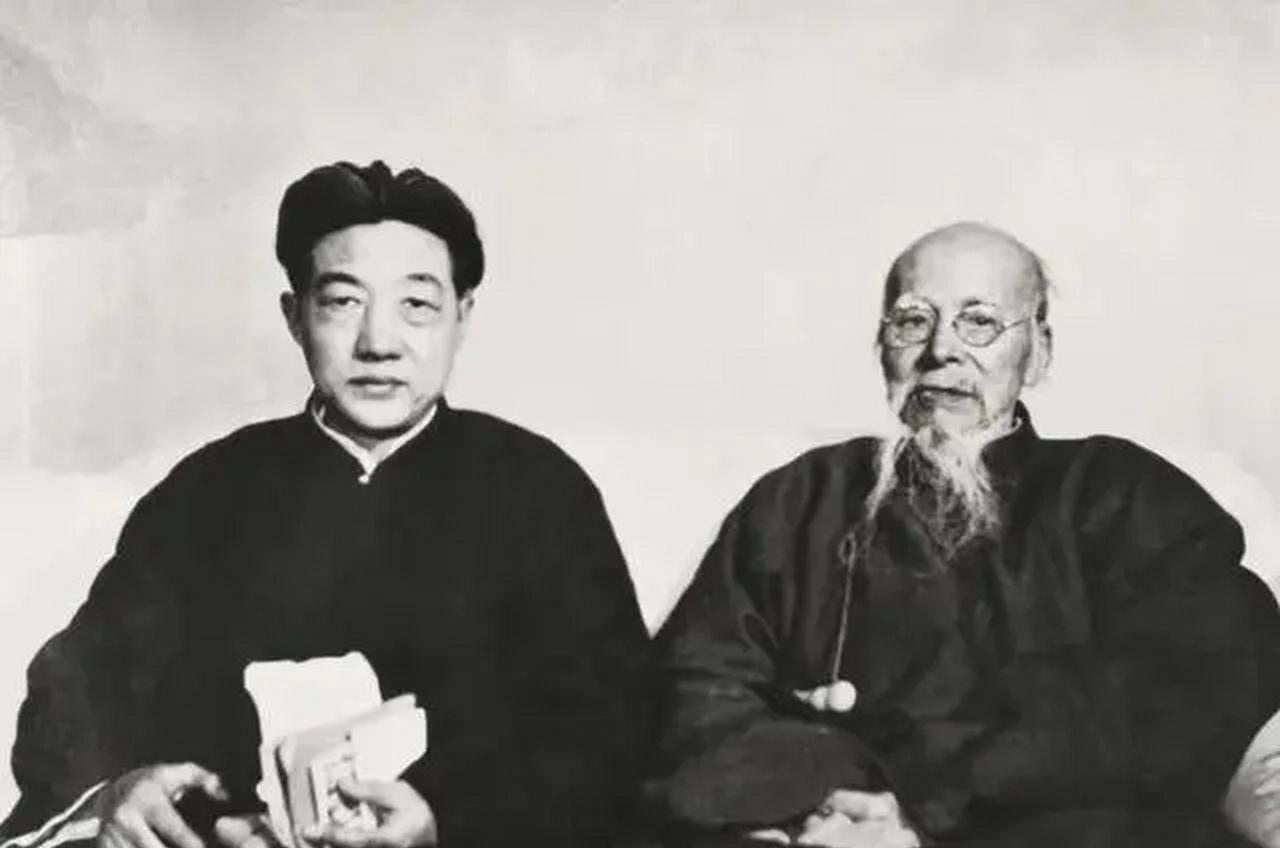

1956年,58岁的徐悲鸿逝世,92岁的齐白石前来奔丧,只听扑通一声,老人直接跪地,磕了三个响头。这吓坏了徐家人,赶紧阻拦,不料他痛哭道“我给他磕头,磕多少都不为过” 这一跪,跪碎了多少人的心,也跪出了两位艺术巨匠之间那份超越生死、重于泰山的知己深情。这不仅仅是长者对逝者的哀悼,更是对一段跨越了世俗偏见、以真心换真心的知遇之恩,最沉痛也最赤诚的叩谢。 要说齐白石与徐悲鸿,年龄相差三十二岁,一个是成名已久、带着浓厚乡土气息的画坛前辈,一个是留学归来、锐意革新的艺术院长。 按理说,他们之间或许会有艺术见解上的碰撞,但更多人想不到的是,他们竟能结下如此深厚的“忘年交”。这份情谊,绝非简单的“我帮你扬名,你敬我三分”那么浅薄。 想当年,齐白石漂泊到北平,虽已有些名气,但在那个讲究师承、崇尚“雅”的画坛,他那带着“烟火气”和“泥土味”的画风,可没少招白眼。 有些人甚至直言不讳地批评,比如余绍宋就曾评价说,画得“最恶者为林纾、齐璜”;到了上世纪四十年代,还有人如俞剑华讥讽他“倚老卖老”,陆丹林更是说他是“野狐禅”。这种不被主流接纳的滋味,对于一个视艺术为生命的老人来说,其内心的苦闷可想而知。 就在这样的氛围里,徐悲鸿站了出来。他刚从欧洲归来,带着一腔改革中国美术的热血,担任北平艺术学院院长。他独具慧眼,一眼就看中了齐白石画作中那股生猛鲜活的生命力和别人模仿不来的天真烂漫。 在徐悲鸿评价过的近四十位同时代画家中,唯有齐白石获得了他那样毫无保留的、至高无上的评价与推崇。 他曾公开说:“齐白石之画,真有独特风格,其作花鸟草虫,皆能以极简练之笔,写其神态,浓墨之叶,淡墨之花,皆能浓淡相宜,不见丝毫做作,其高就如此。”这不是场面话,而是发自内心的激赏。 徐悲鸿的“风骨”在于,他不仅欣赏,更敢于力排众议,为齐白石“站台”。他亲自登门,“三请”齐白石出山,到艺术学院担任教授。这在当时可是件了不得的事,把一个被某些人视为“匠气”、“野路子”的画家请进最高美术学府的殿堂,徐悲鸿是顶着巨大压力的。 他还亲自为齐白石编纂画集,撰写序言,将齐白石的艺术推向更广阔的天地。齐白石曾在一幅赠予徐悲鸿的山水画上题写“少年为写山水照,自娱岂欲世人称”,寥寥数语,道尽了不求世俗认可但深深珍视知己赏识的心境,这份对知己的信赖与感激,也正是齐白石“风骨”的体现:你懂我,我便为你倾尽丹心。 他们之间的情谊,早已超越了单纯的提携与被提携。徐悲鸿和齐白石是双层意义上的知己,既是人际关系上的知己,更是艺术追求上的知己。在艺术上,他们相互影响,相互砥砺。 徐悲鸿推崇齐白石的创新精神和民间艺术的质朴,这无疑也鼓舞了齐白石在“衰年变法”的道路上走得更加坚定。而齐白石那种对生活细致入微的观察和对笔墨趣味的极致追求,想必也给致力于中西融合的徐悲鸿带来了诸多启发。 他们二人曾合作过一幅名为《大吉大利》的画作。画面上,齐白石画雄鸡,徐悲鸿补景或题跋,这种合作本身就是艺术理念契合的体现,是两位大师心灵的碰撞与交融。 他们的友谊持续了整整二十五年,直到1953年徐悲鸿突然辞世。这二十五年里,徐悲鸿对齐白石的关怀无微不至,不仅在艺术上鼎力支持,在生活上也多有照拂。 齐白石晚年时,生活起居有时需要人照料,徐悲鸿夫妇也曾为此费心。这种情谊,早已浸润在日常的点点滴滴之中,深厚而绵长。 所以,当噩耗传来,当92岁的齐白石最终确认这位比他年轻三十多岁的知己真的撒手人寰时,他内心的悲痛是难以言表的。那一跪,是他对这份持续了四分之一世纪的深情厚谊最真挚、最沉痛的告别。 他跪的,是那个在众人皆疑之时,敢于挺身而出,高呼“齐白石之画,吾深信其必传于世,因其能令寻常人观之亦能知其佳妙也”的徐悲鸿;他跪的,是那个懂他画中意趣,更懂他心中孤寂的徐悲鸿;他跪的,更是那份在人生暮年遇到的、足以托付“生命”的知己之情。 真正的风骨,并非孤芳自赏、遗世独立,而是在浊世中能坚守真我,更能识得他人真价值,并为之奔走呼号的勇气与担当。徐悲鸿有此风骨,齐白石亦有此风骨。他们的友谊,如同他们各自的画作一般,成为了中国近现代艺术史上浓墨重彩、光照后世的一笔。 信息来源:澎湃新闻《齐白石和他的民国顶级朋友圈》