.

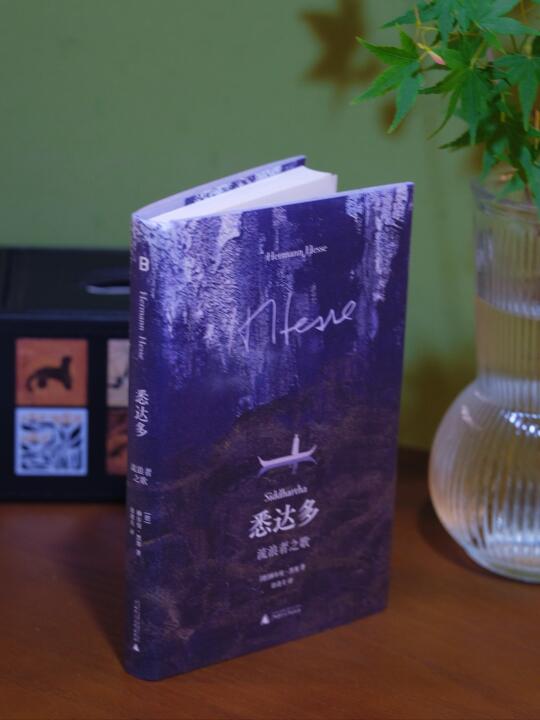

赫尔曼·黑塞在《悉达多》中构建了一座精神的炼金炉,将古印度王子的肉身凡胎熔铸成永恒的灵魂图腾。这个婆罗门青年用六十载光阴走过苦修、纵欲、绝望与顿悟的四重门,最终在河流的絮语中参透生命的圆融

.

如果你经常因为困惑生命的意义是什么,那悉达多或许可以告诉你生命的意义

.

悉达多的前半生是世俗标准的完美答卷,家庭优渥、智慧超群、仪态优雅,却因“灵魂的创口永不结痂”而选择出走。黑塞用刀锋般的文字剖开这种觉醒的痛楚:“我要拜自己为师,我要认识自己,认识神秘的悉达多。”

.

这让我想起书中那个震撼的场景:他在月光下凝视熟睡的父亲,深知“爱不能代替真理”。当他赤脚跨过门槛时,婆罗门的长袍上还沾着茉莉花香,但灵魂已踏上不归路

.

成为沙门的悉达多在烈日下屏息,在暴雨中禅定,用肉体的苦刑对抗欲望。直到某天他猛然醒悟:“克己不过是逃避‘我’的麻醉,是对生命真相的恐惧。”

.

悉达多投身世俗的篇章,是全书最惊心动魄的炼金术。他在伽摩罗的臂弯里学习情爱,在赌桌上挥霍黄金,在酒窖中麻痹感官。这不是沉沦,而是一场蓄谋已久的修行:“我要让我的灵魂和肉体都走到尽头,我要在深渊里采摘莲花。”

.

黑塞在此颠覆了传统修行的叙事逻辑是我最拜服的一部分,没有经历过完整的人性,所谓的超脱不过是空中楼阁。当悉达多对着河水呕吐出所有虚妄时,那句“为重新成为孩子,我必须变蠢、习恶、犯错”的独白,竟比任何经书都更接近神性

.

这一刻,我顿悟了生命的意义,我不再将世界与我分隔,而是透过它看世界的瞳孔,去爱,去感受,哪怕是疼痛或者是经历黑暗,都应该在撕裂与缝合、堕落与救赎的循环中寻找自性

.

近道

残人一个,不把自己耗死不罢休。