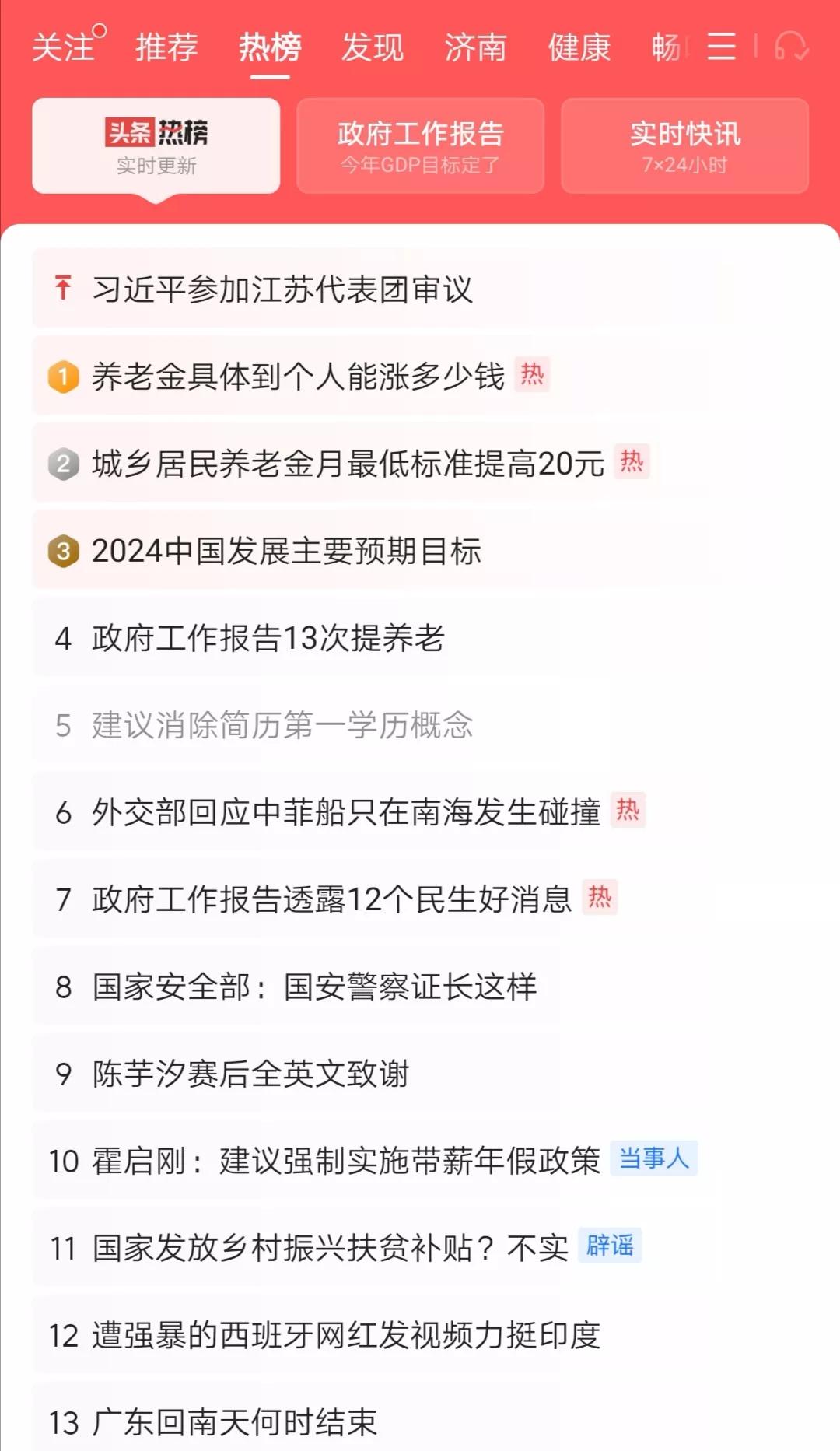

研究生招生的“第一学历”歧视,如何破除? 今年两会,人大代表潘复生院士向大会提交了关于切实破除研究生招生就业过程中唯学校“出身论”的建议。潘复生院士指出,教育公平和就业平等是社会公平的重要基石。近年来,在研究生招生和就业过程中又出现了唯学校“出身论”的现象,强调必须是“985”“211”“双一流”或者大学排名多少位,甚至只认第一学历出身。在招生和就业过程中这种唯学校“出身论”的现象危害很大,亟待破除。 不少来自普通本科院校的毕业生,在考研初试上岸之后,对即将进行的复试很忐忑,他们担心自己的学校“出身”,会影响到自己的面试评分。在研究生招生中,有的导师根据学生的学校“出身”评分,更青睐来自985、211、“双一流”高校的学生,确实一定程度存在。而破除研究生招生中的学历歧视,要扭转功利的招生政绩观,关注考生的学术潜能与综合素质素养,对于普通本科院校来说,则要摆脱以学历为导向办学,要重视提高本科教育质量,给学生完整的本科教育。 研究生招生中的第一学历歧视,源于两方面原因。其一,有的高校把新招的学生中,有多少比例来自985、211、“双一流”高校,作为评价招生政绩的指标,学校公布的研究生招生工作报告中,会专门列出生源毕业学校情况,就可看到这种导向。不仅985、211高校招生如此,非985、非211、非“双一流”高校,也同样,把985、211院校毕业生报考本校研究生被录取,作为招生工作的亮点。近年来,舆论也关注这种“逆向考研”。 其二,我国地方普通本科院校,近年来在办学中存在强化考研的办学导向,有的学校就围绕考研科目组织教学,非考研科目被边缘化,这导致来自这些学校的考研生,存在考研初试分数很高,但综合素质却欠缺的问题,有的理科工专业毕业生,在本科期间甚至没有参加过任何科研活动、做过实验。多年前,曾有大学教授把某些地方本科院校列为“考研基地”,其本质就是学校歧视,但由于学校办学确实存在以学历为导向的问题,也得到部分舆论支持。 基于此,有人认为,要破除研究生招生中的第一学历歧视,应该取消复试,就根据初试成绩录取。这显然行不通,会进一步强化应试,影响本科教育质量和研究生招生质量。破除第一学历歧视,需要完善研究生招生复试,建立科学的基于能力的学术评价体系。教育部门要明确要求所有招生单位,不得宣传、炒作录取了多少985、211、“双一流”高校学生,要清理学科专业建设评价中,所有相关的招生政绩指标。要淡化学校的身份标签,引导学校、学生平等竞争。 地方普通本科院校要扭转以学历为导向的办学定位,重视给学生完整的本科教育。可以说,当前地方普通本科院校的办学导向,只追求考研率,不重视给本科生高质量的本科教育,不仅让研究生招生中存在第一学历歧视,也让就业中的第一学历歧视越演越烈。按第一学历进行评价、选才的理由是,学校出身决定了学生的整体能力与素质,可能个别学生会因此受到不公对待,但整体进行这样的评价问题不大,且可提高评价效率。这也是破除第一学历歧视存在的现实阻力,不少人认为,用学历、第一学历评价人才,是对努力获得高学历者的肯定,没有理由让高学历与低学历者平起平坐。 但毫无疑问,强化第一学历的招生招聘,除刺激学历内卷外,并不利于人才的成长,最终会影响建设教育强国、人才强国,因此,要对此高度重视。2023年,我国高等教育毛入学率已经达到60.2%,在高等教育普及化时代,必须推进全社会从学历社会转向能力社会,否则就会出现学历高消费。政府工作报告提出,实施高等教育综合改革试点,优化学科专业和资源结构布局,加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科,增强中西部地区高校办学实力。这要求高校要把建设高质量教育体系作为己任,但高质量教育体系决不是高学历教育体系。 原载新京报评论