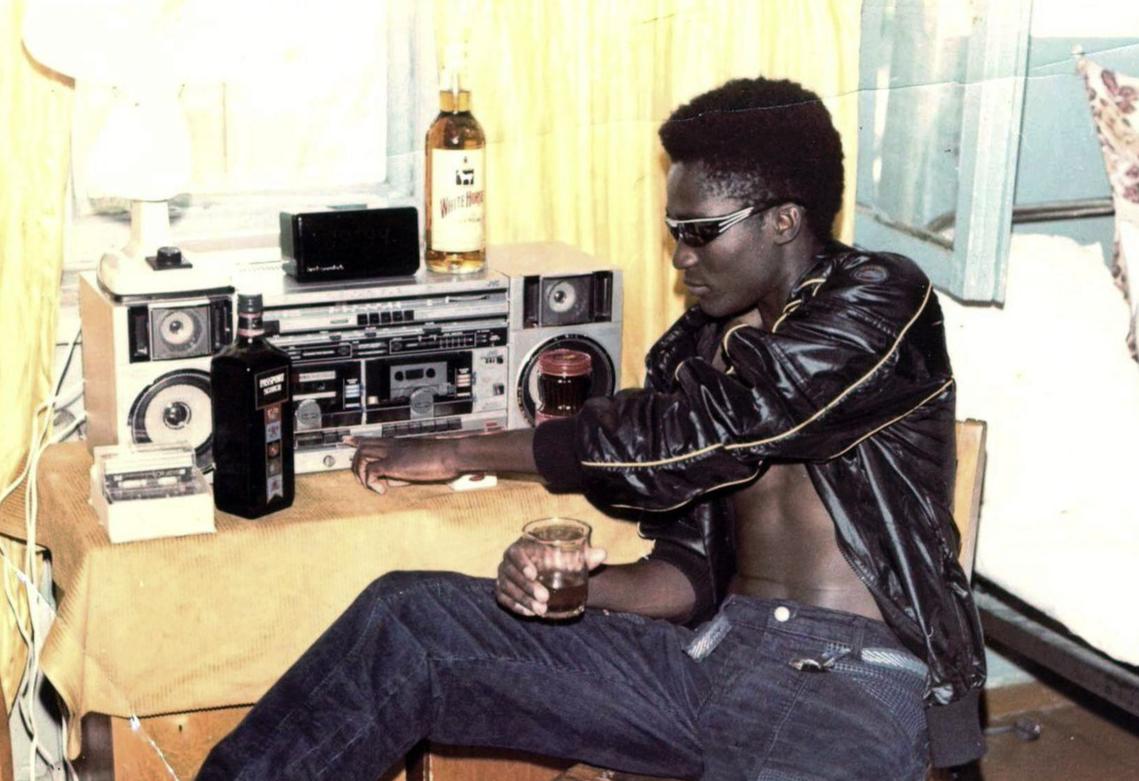

1996年,母亲以死相逼,父亲一夜之间白了头,依然没能阻止清华才女王丽红远嫁非洲乌干达,在一夫多妻制的乌干达里,王丽红后来后悔了吗? 如果把时间的指针拨回到1993年的北京,你会看到一个中国精英家庭最不愿意面对的修罗场。一边是清华大学建筑系毕业、才貌双全的独生女,另一边是来自东非高原、毫无根基的留学生苏玛。 为了阻断这场被视为“阶层自杀”的恋情,母亲手里的刀一度架在了自己的脖子上,而身为医生的父亲,在那短短几个煎熬的夜晚里,头发真的全白了。 那个年代的北京,空气里躁动着机遇与财富的味道,谁都想往外走,往欧美走,唯独王丽红,选了一张通往乌干达的单程票。 父母的恐惧并非没有道理,他们怕的是贫穷,更是文明维度的断崖式跌落。那时候谁能想到,这种恐惧在十五年后,会以一种最惨烈的方式兑现——不是贫穷,而是死亡。 2026年的今天,当我们再次审视这段跨越三十年的往事,依然会被那种巨大的命运张力拉扯得喘不过气。 故事的真正转折点,其实不是1996年王丽红抱着大女儿踏上坎帕拉红土地的那一刻。那时的她,还带着一种为了爱情对抗全世界的浪漫主义豪情。 哪怕眼前的“家”是漏雨的土坯房,哪怕喝水要先沉淀泥沙,哪怕公公作为当地酋长,身后站着十个妻子和四十多个子女的庞大家族,她都咬牙认了。 在这个实行一夫多妻制的社会孤岛里,王丽红守着苏玛“一生只娶你一个”的承诺,像一个闯入蛮荒文明的现代战士。 她学会了用卢干达语讨价还价,学会了在满是尘土的地上跪坐行礼,甚至习惯了与无处不在的蚊虫共存。 这种基于爱情的忍耐,是有极限的。击穿这个极限的,是2008年那场突如其来的疟疾。 那个原本应该在阳光下奔跑的小儿子,因为当地医疗资源的极度匮乏,就这样在高烧和抽搐中,死在了她的怀里。 那一刻,王丽红作为母亲的天塌了,但作为清华毕业生的理性逻辑却在废墟中觉醒。她终于意识到,当年的“浪漫”在落后的基础设施面前不堪一击。 如果不改变环境,下一个倒下的可能就是剩下的孩子。痛失爱子成了她人生下半场的发令枪。她不再满足于做一个入乡随俗的乌干达媳妇,她要重建秩序。 2010年,这对夫妇做了一个疯狂的决定:举债买地。在坎帕拉的荒郊野岭,鲁扬子中学破土动工。 与其说这是一所学校,不如说是王丽红向命运挥出的复仇之剑。起初只是几间简陋的教室,甚至可以称之为泥巴房,但这里的内核却是纯正的“清华基因”。 她把自己变成了最高效的资源链接器。在这个时候,“清华校友”和“华人”的身份成了她手中最硬的筹码。 她不再是那个只会做家务的外国女人,而是精明的王校长。她四处游说,把中国企业的赞助变成了实打实的水泥、钢筋和教学设备。 当孔子学院的牌子挂起来,当那些原本只能在街头踢球的孩子坐进明亮的教室朗读中文时,命运的齿轮开始反向转动。 这所学校就像一个巨大的过滤器,把那些原本可能因为贫穷而流失的当地青年,打磨成了乌干达最抢手的人才。 懂中文,在今天的非洲意味着什么?意味着能进入中资企业,意味着薪水是当地平均水平的数倍,意味着整个家族的阶层跃升。 王丽红用十六年的时间,在非洲大地上复刻了中国教育改变命运的奇迹。那些曾经质疑她的人,如今看到的是一个年过五旬、雷厉风行的教育家。 更令人唏嘘的是命运的闭环。当年她毅然决然地从清华出走,让父母心碎。而如今,她的长女凭借优异的成绩和跨文化背景,考回了清华大学攻读教育学。 三十年前,父亲一夜白头,是因为看不到女儿的未来。三十年后,那个带有非洲血统的外孙女,站在了外祖父曾经仰望的学术殿堂里。 这不仅是血脉的回归,更是两个大洲、两种文明在同一个家族身上完成的剧烈碰撞与融合。 现在,每当有人问起这位年过半百的王校长:“后悔吗?”她总是淡然一笑。 如果你只盯着1996年那个尘土飞扬的下午,或者2008年那个绝望的夜晚,这当然是个悲剧。 但如果你站在2026年的视角,看着鲁扬子中学里走出的数千名改变命运的乌干达年轻人,看着中非贸易链条上那些操着流利汉语的黑人高管,你会发现,后悔这两个字,早已配不上她的人生厚度。 她没有成为这段跨国婚姻的祭品,她把自己活成了一座桥。那些杀不死她的苦难,最终都变成了她脚下的基石。 在这个全球化退潮、隔阂加深的时代,王丽红的故事显得尤为生猛。她用半生证明了一件事:文明的落差不是用来恐惧的,是用来填平的。 信息源:《清华才女执意远嫁非洲,24年后她怎么样了?》澎湃新闻