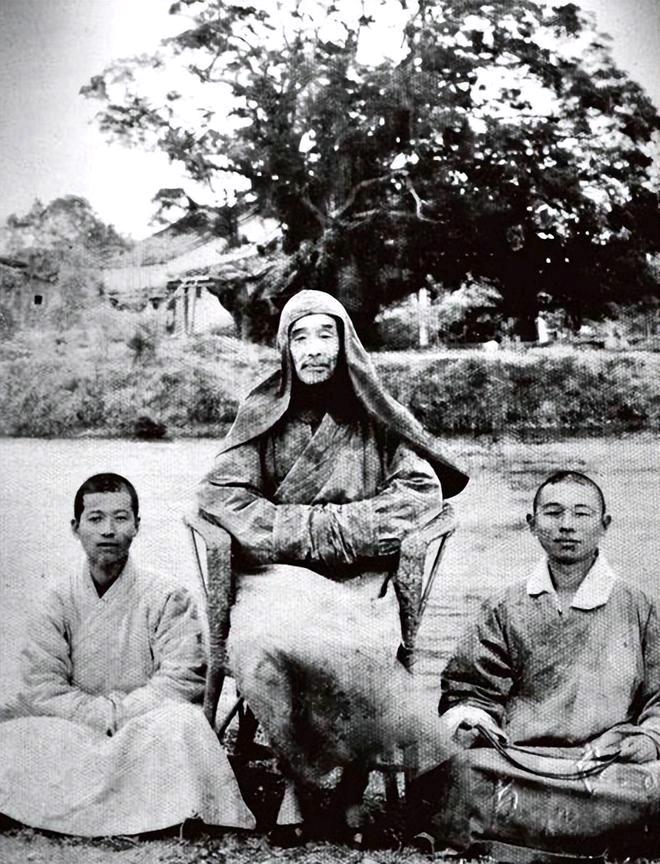

1911年,李叔同回国后,在房间挂了一幅日本女子的裸体画,妻子俞氏每次看见都忍不住恶心。可当她得知画中人是谁后,当场痛哭流涕。 李叔同这辈子,其实一直在“逃”。 他出身天津盐商巨富之家,说是含着金汤匙出生都不为过。可惜父亲走得早,母亲是侧室,在这个大家族里处处看人脸色。这种压抑的童年,让他养成了一种极度渴望自由、又极度敏感的性格。 家里给他包办了俞氏。俞氏是个好女人,贤惠、听话、孝顺。但对于李叔同这种才子来说,“听话”就是最无趣的品质。他心里装着的是杨翠喜那样能唱曲儿、能懂戏、能跟他灵魂共振的女子。可惜,杨翠喜被权贵买走了,这成了他心里永远的刺。 很多人骂他薄情,放着现成的富贵和安稳不顾,偏要一次次“逃离”。可没人知道,那幅让俞氏避之不及的画,画的不是什么陌生艳妇,正是他在日本留学时的妻子福基。当年李叔同漂洋过海赴东京求学,在西洋美术课堂上第一次接触人体艺术,那些被封建礼教斥为“伤风败俗”的画作,在他眼里却是对生命本真的坦荡赞颂。福基不仅是他的模特,更是第一个懂他艺术追求的人——她会在他画到深夜时温好清酒,会听他聊《茶花女》的剧本看到眼眶发红,会陪着他在雪地里练习戏剧身段。这份灵魂相通的陪伴,是天津李家大院里永远给不了的温暖。 俞氏的痛哭,从来不是因为画的裸露。当她从丈夫挚友夏丏尊口中得知真相,才猛然砸开了多年的困惑:自己伺候他穿衣吃饭十几年,却从未读懂过他紧锁的眉头。她能把他的长衫浆洗得笔挺,能把孩子们照顾得妥帖,却看不懂他案头那些画满音符的手稿,听不懂他对着月亮哼唱的日本民谣。李叔同要的从来不是一个“合格的主妇”,而是一个能与他精神对话的知己。可在那个“女子无才便是德”的年代,俞氏连私塾都没进过,她的世界里只有柴米油盐和家族规矩,怎么可能跟上一个追求艺术自由的才子脚步?这不是谁的错,是时代给两个人划下了一道跨不过的鸿沟。 李叔同的“逃”,从来不是逃避责任。他每月按时给俞氏和孩子们寄去足额生活费,哪怕后来出家为僧,也没断过接济;母亲病逝时,他千里奔丧,守孝期间素衣素食,尽足了为人子的本分。他逃的是那种被身份绑架的窒息感——在家族里,他是必须继承盐商家业的少爷;在家庭里,他是必须扮演好丈夫父亲的角色;可他骨子里,是热爱诗词、绘画、戏剧的艺术家。那种“戴着镣铐跳舞”的痛苦,比贫困更让他煎熬。就像他后来在杭州虎跑寺剃度,很多人说他“看破红尘”,其实不过是他终于找到了最彻底的解脱——逃开所有世俗标签,只做一个追求灵魂纯粹的僧人。 世人总爱用“不负责任”评判他,却忘了那个年代的才子,大多活得身不由己。徐志摩为爱情抛妻弃子被骂“渣男”,郁达夫因性格孤僻被批“颓废”,而李叔同选择用出家的方式与世俗切割,反而成了被追捧的“传奇”。可本质上,他们都是在寻找精神的出口,只是选择不同。李叔同的难得,在于他“逃”得干净,却从未丢掉温柔——他给福基写最后一封信时,字里行间满是愧疚:“君当保重,此生不复相见”;他给俞氏留遗嘱,特意叮嘱孩子们“自食其力,莫问前程”。 他不是薄情,只是太清醒。清醒地知道自己要什么,清醒地知道世俗给不了,所以干脆彻底放手。那幅挂在房间里的画,像一面镜子,照见了一个才子的孤独,也照见了一个时代的无奈。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。