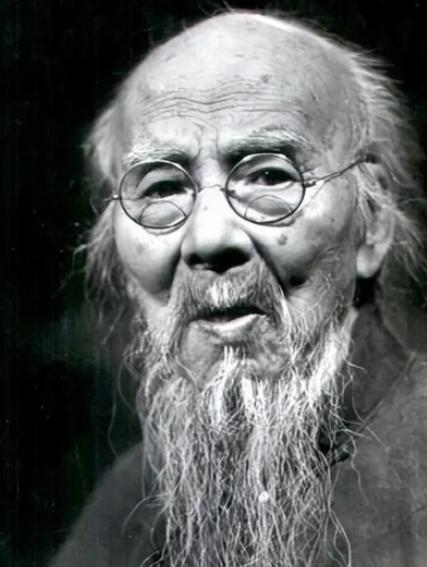

1947年,李可染带画作拜见齐白石,齐老坐在躺椅上随手翻看。看过几幅后,齐老突然站起身道:“拿笔来!”然后便在其中一幅《牧牛图》上题了11个字。不料,这幅画作后来竟然卖到了7751万…… 1947年的一个春日,北平的风里还带着寒意。齐白石家中却墨香温暖,老人半倚在躺椅上翻看旧画册。 李可染抱着二十来幅新作踏进门来,既紧张又期待,把画一张张铺开。前几幅,齐白石只略点点头,直到翻到几张写意山水和那幅《牧牛图》,他猛然坐直,眼里亮起光,忍不住问了一句:“这些都是你画的?” 得到肯定答复后,老人大声赞叹:这是他自三十年前见过徐渭的画以来,再次感到震撼的作品。 其实在这一刻之前,铺垫已经酝酿了很久。早年在徐悲鸿家,李可染见过齐白石画的兰花,心中惊服,从此一心想拜齐老为师。徐悲鸿笑他:“人到中年,还要拜师?”李可染却说,齐老的画远远在自己之上,只要能学,年龄算不了什么。 第一次上门,他两手空空,只带一片诚意,齐白石礼貌几句便作罢;此后一年多,他一遍遍登门,有时只在画架旁安静看齐老作画,希望从每一笔中看出门道。 徐悲鸿看得明白,却故意不点破,把这当作对李可染的考验,也相信真正的师徒之缘,不在一纸名分,而在心与心的相契。 那天春天再度登门,李可染把《牧牛图》摊开,两头水牛在柳荫下小憩,两个牧童一个提鸟笼、一个牵着鸟,神态生动。齐白石越看越爱,忍不住感叹“这才是大写意”,看见了画里那股“胆气”。他甚至激动得翻出珍藏多年的“蝉翼宣”,说将来李可染一定要出画册,没钱可以由他来出。 紧接着,他忽然开口要笔,在画面最显眼的留白处,挥笔写下11个大字:“可与言,可染弟画,小兄白石。” 从构图上说,原来的《牧牛图》清淡空灵,李可染自己的款识潇洒灵动,齐白石这行苍劲的篆书一压上去,像在江南烟雨中突然站了个粗犷的关西壮汉,突兀得近乎“破坏”画面。也难怪有人说这是画蛇添足。但李可染很快明白,这11个字,是齐白石给他的最大赏识。 “可与言”出自《论语》,意为这是个值得深谈的才俊;后半句自称“小兄”,称他为“弟”,在辈分森严的画坛中,是把后辈抬到与自己并肩的位置。当时的齐白石已是八旬泰斗,而李可染不过四十出头,这样的落款,等于向整个画坛公开宣告:这个人,我认了。 围绕这幅画,两人的关系也在悄然转折。那天他们从画谈到画外,几乎聊了一整天。晚饭时分,齐白石挽留他一起用餐,李可染却仍习惯性地谦逊告辞,这一回反倒惹得老人有些不悦,他这才猛然意识到:齐白石其实已经动了收徒之心。 回去后,他按自己想法张罗拜师礼,还想请徐悲鸿主持,办得郑重一些。谁知几天过去毫无动静,齐白石只好去问徐悲鸿,误以为他已经打退堂鼓,还在闲谈中感叹“兴许他没了拜师之念,这事就算了吧”。这句话被齐子如听见,立刻转告了李可染。 听到这里,李可染赶忙上门,当面说明自己并非后悔,而是想把拜师礼办得合规矩些。齐白石听完,哈哈大笑,说何必费那些事,当场就让他行叩礼。 就这样,在极其简单的仪式中,师徒名分终于确定。齐白石从房中取出早已准备好的《五蟹图》相赠,题道“今可染弟书画可以横行天下矣”,表明这份期待,其实早在那11个字落在《牧牛图》上的时候,就已经种下。 拜师之后的十年里,李可染长时间在齐白石门下研习。他并没有去做第二个齐白石,反而牢牢记住老师那句“学我者生,似我者死”。 他从齐老那里学到的是“慢”与“苦吟”,是对作品一遍遍打磨的耐心;又背着画板走遍大江南北,对真山真水反复写生,把西画的光影结构同中国画的笔墨融为一体,终于炼就出“黑得发亮”的“李家山水”。在这样的修行中,他的画风完成蜕变,而对恩师的敬重却始终如一。 多年之后,《牧牛图》在2011年的拍卖会上以7751万元成交。有人仍坚持认为,那11个大字破坏了画面留白;也有人说,正是这11个字,让这幅画不再只是画,而是见证两代大师惺惺相惜与薪火相传的信物。 回望这一段从仰慕到知遇、从反复叩门到师徒相契的经历,或许更能理解齐白石当年提笔写下“可与言”的用心:在他眼中,李可染不仅是一个勤奋的后生,更是一个可以对话、可以托付中国画未来的人。此后,除齐白石之外,画坛再难有人真正压得住他,这也算是那行字的最好注脚。