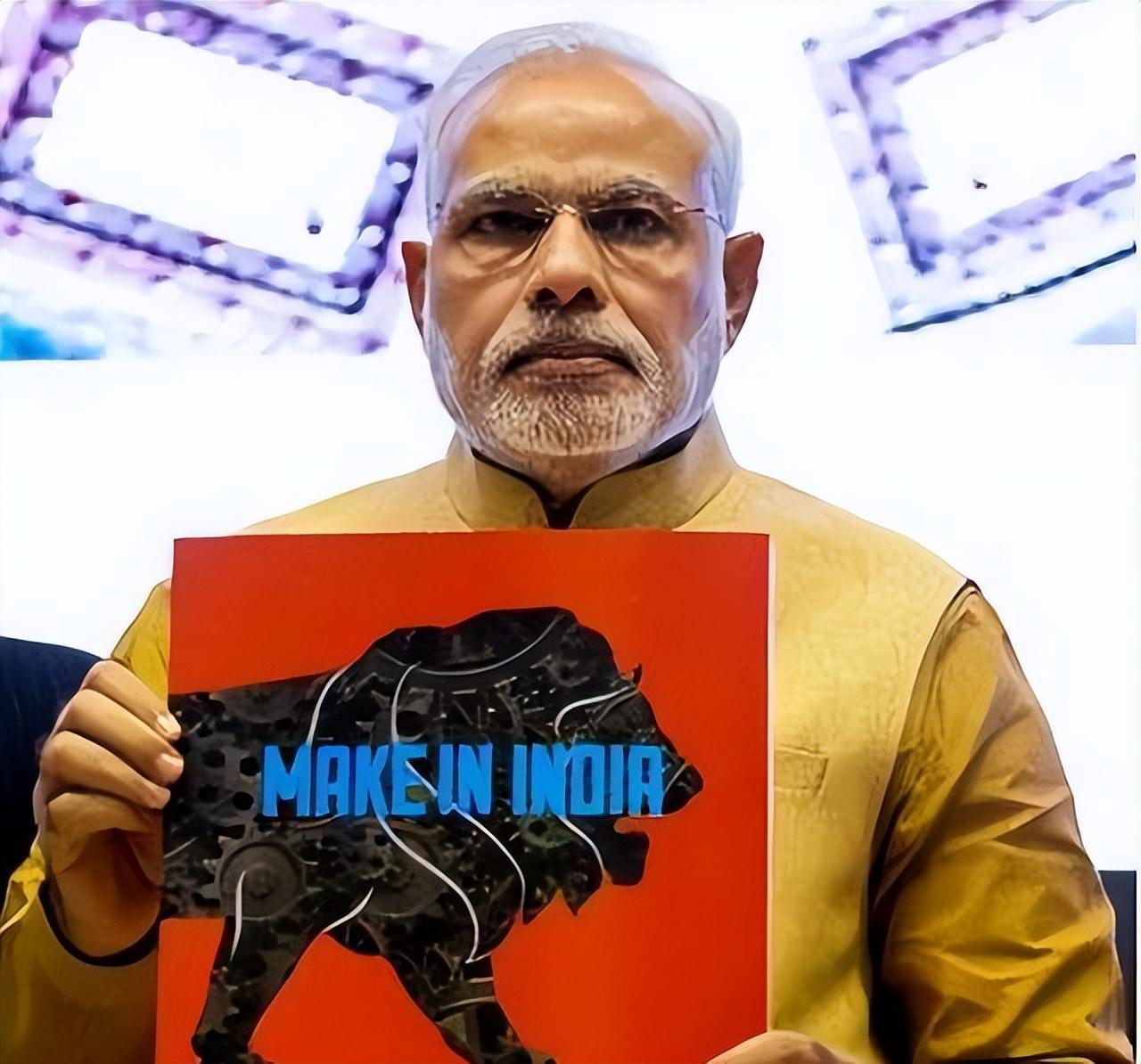

[太阳]中国手机全面撤离!莫迪慌了,外媒:更可怕的才刚刚开始。大家有没有发现,曾经挤破头想去印度淘金的中国手机品牌,现在都在悄悄转移阵地?莫迪政府急着降税喊口号挽留,可外媒看得明白,真正让印度制造业陷入困境的,是连外资都看透的“潜规则”。 (信息来源:中国经营报——中国手机霸屏印度:前五占四 苹果隐身) 印尼雅加达的手机产业园里,vivo的新生产线正热火朝天,小米在非洲的新品发布会座无虚席,中国手机品牌在全球市场多点开花。 唯独在曾被视为“淘金热土”的印度,上演着集体撤离的戏码。外媒那句才刚刚开始,究竟暗藏着怎样的隐情?这一切,还要从十年前那场轰轰烈烈的“印度制造”浪潮说起。 2014年莫迪政府喊出“印度制造”的口号时,这个拥有13亿人口、智能手机普及率还不到30%的市场,瞬间成了全球手机厂商眼中的香饽饽。 中国品牌反应迅速,小米率先在诺伊达砸下重金建厂,vivo靠着赞助印度人最爱的板球联赛刷足存在感,OPPO、realme紧随其后,短短三年就在诺伊达等城市建起了近200条组装线。 性价比高、接地气的产品很快俘获了印度消费者的心,中国品牌迅速占据市场70%以上的份额,小米一度以30%的市占率登顶,2024年市场前五名里仍有四家是中国品牌。 除了卖手机,中企还带来了实打实的好处:超过20万个本地就业岗位,从工厂工人到线下销售,不少印度人口袋鼓起来,彼时的印度,被普遍认为是继中国之后最具潜力的手机市场。 然而,这场双赢的合作没能持续太久。中印边境摩擦发生后,风向突然变了。印度政府以“国家安全”为由,一口气封禁了59款中国App,紧接着就把矛头对准了中国手机品牌。 2022年,小米470亿卢比的资金被冻结,至今还有47亿卢比没能解冻;2023年,vivo四名高管受指控被拘留;OPPO也没能幸免,收到了高额关税补缴通知。 印度2023年推出的新规更让企业难以承受:要求中企在印业务本地持股比例不低于51%,高管层必须是印度人,连分销环节都要求本地经销商持股超26%,塔塔集团甚至想直接收购vivo印度51%的控股权。 更麻烦的是,本地运营的各种糟心事。印度工人效率只有中国的六成,培训半天还容易出错;夏天频繁限电,机器动不动就停工;进口设备在海关一放就是几个月,错过市场窗口期。 且72%的摄像头模组、65%的PCB电路板还得靠中国供应链,所谓的“本地化”根本名不副实。面对政策和运营的双重挤压,中国手机品牌只能陆续调整战略,2025年撤离趋势愈发明显。 就算是还没完全离开的企业,也在悄悄转移重心。富士康虽然给钦奈工厂增资了14.9亿美元,但同时在中国河南投资10亿美元建了新总部,核心技术岗位也换成了台湾团队。 小米推出“人车家全生态”战略,把精力转向平板电脑、智能家电等品类,不再一棵树上吊死。这场撤离不是一时冲动,而是企业在政策不确定、运营成本高企下的理性选择。 中国品牌的离开,很快让印度尝到了苦果。2024-2025财年,印度的外国直接投资从101亿美元暴跌到3.53亿美元,1700多家外企相继退出。 中国品牌的市场份额从70%降到50%,三星和本土代工厂Dixon虽然趁机抢占了一些份额,但缺乏核心技术支撑,“印度制造”陷入了“中国零件+印度组装”的空心化困境。 倒霉的还是印度消费者,以前花小钱就能买到高性价比的中国手机,现在选择少了,价格还涨了不少。苹果在印度生产的iPhone,良率只有80%,远不如中国工厂靠谱。 莫迪政府虽然两次下调企业税,还推出了十年免税区等优惠政策,但之前查税冻结的旧案还在法院排队,外资信心哪那么容易修复。 而对中国品牌来说,短期的损失换来了更健康的全球化布局。东南亚、非洲、拉美成了新的投资重点,研发和高端制造留在国内,低端制造则交给当地代工厂。 全球产业链格局也因此重塑,苹果157家核心供应商中,中国企业的占比远超印度的64家,印度终究没能替代中国成为全球手机制造中心。 “稳定的政策环境是外资投资的基础”,中企则用行动表明态度,小米说减产是“市场正常调整”,vivo、OPPO用业务转移规避风险,没人愿意和当地政策硬碰硬。 外媒说的,“更可怕的才刚刚开始”,是指印度如果不改变政策的摇摆不定,不补齐基础设施和技工缺口,不仅会失去中国企业的投资,更会错过成为全球制造基地的窗口期。 而中国品牌在经历这场阵痛后,正加速向高端化、多元化转型,在全球市场构建更具韧性的供应链体系。 这场发生在中印之间的手机产业博弈,最终告诉我们一个简单的道理:全球化时代,资本和市场永远会向政策稳定、环境友好的地方流动。 印度有年轻的人口红利和广阔的市场,本有机会大展拳脚,但想要留住外资,光靠口号可不够,还得拿出实打实的诚意和稳定的环境。