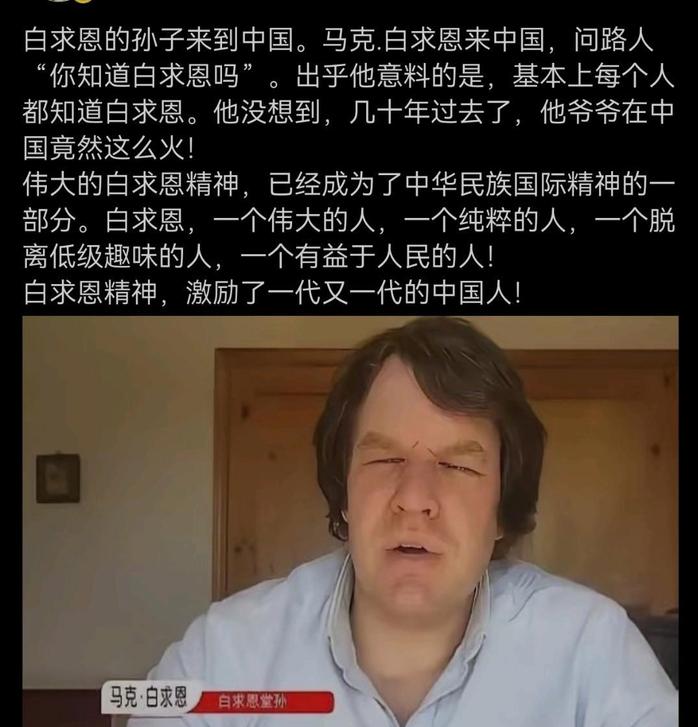

白求恩的孙子马克·白求恩来到中国后,他不确定中国人还记不记得自己的爷爷,可当他说出自己的身份后,每个听到的人都脱口而出:“你爷爷当年救了我们好多人的命,是我们中国人的大恩人!” 马克·白求恩,是加拿大人,也是那个被写进中国中小学课本、抗战时期牺牲的白求恩的堂孙。此刻,他只想知道一个答案:中国人,还记得白求恩吗? 马克还没下车,村口的孩子已经咧嘴笑着喊:“你是白求恩的家里人吗?”他蹩脚地用中文点头,村民瞬间围上来,七嘴八舌,像见到老朋友。气氛突然热烈,仿佛眼前这个加拿大人,天生就是自家亲戚。 他努力用中文自我介绍,村民们一听“白求恩”三个字,表情马上变了。有人拍手叫好,有人红了眼眶,老李头直接拉着马克进了家门,连茶都顾不上倒,就开始讲白求恩当年在村里给伤员缝针的故事。 这个瞬间,所有的隔阂都化成了共鸣。马克忽然明白,自己并不是一个“外人”。 那年,白求恩抵达中国,他带着加拿大共产党和美国共产党的委托,也带来了大批急需的医疗物资。山西五台山的冬天,风雪夹杂着枪声,白求恩白天黑夜地做手术,他 在冀中 4 个月就做了 315 次手术。 村民口中的“模范医院”,其实就是一间土房加上简易的手术台。白求恩的日记里记着:救人,是医生的天职,无论什么国籍。 马克受中国人民对外友好协会的邀请,决定重走祖父当年的足迹。他原本想低调一点,却没想到,村里人早就把他当成了自家“白求恩的后人”,一顿饭没吃,就被拉着去看村口那棵老槐树。老人们说,白求恩当年就在树下,给战士包扎伤口,甚至把自己的棉衣脱下来给伤员盖。 孩子们在一旁听得津津有味,有的还给马克当起了小翻译。村小学的教室墙上,白求恩的照片挂得很高,和毛主席的字一起。马克盯着祖父的照片看了很久,眼睛发红。 他问老师,为什么村里人还记得白求恩?老师笑着说,这个故事早就进了课本,孩子们都背得滚瓜烂熟。 村民们说起白求恩,总是带着感激和敬重。有人说,他救命不问国籍,有伤员喊疼,他就用自己的手给对方暖被窝。白求恩的精神,不只在书本里,更在村民的生活里。大家觉得,“毫不利己专门利人”不只是口号,而是活生生的榜样。 马克此行,不只是一次寻根。他在小学门口和孩子们合影,还答应下次要带加拿大的朋友来中国义诊。村支书告诉他,前几年还有加拿大志愿者特意来这儿学中国农村医疗经验,说白求恩是两国友谊的见证。 2016年,真的有加拿大医生来中国做公益医疗,村里人特别高兴,还专门做了一顿全村最丰盛的饭菜欢迎他们。 白求恩救得不是一个人,而是一个民族的希望。马克自己也说,白求恩临终前留下了多份书信和遗言,核心是牵挂战地医疗工作、叮嘱医疗物资和团队的安排,每次想到他都心里发酸。 白求恩的故事,在中国早已成为全民记忆。中小学课本都收录了白求恩的事迹。每一代孩子都能在课堂上听到他的故事,每个人都能说出“毫不利己”的含义。历史不是冷冰冰的碑文,而是活在每个人心里的温暖。 如果说马克的到来,是一次寻根之旅,是一次精神的对话。他把祖父的照片带回加拿大,也把村民的温情带走。有人问,为什么中国人会记住一个外国人?答案也许就在乡村的一句问候、孩子的一篇作文、村口的一棵槐树里。 参考:中国青年报: 白求恩家族代表“拖家带口”来华纪念抗战胜利 《白求恩孙子的中国之旅》