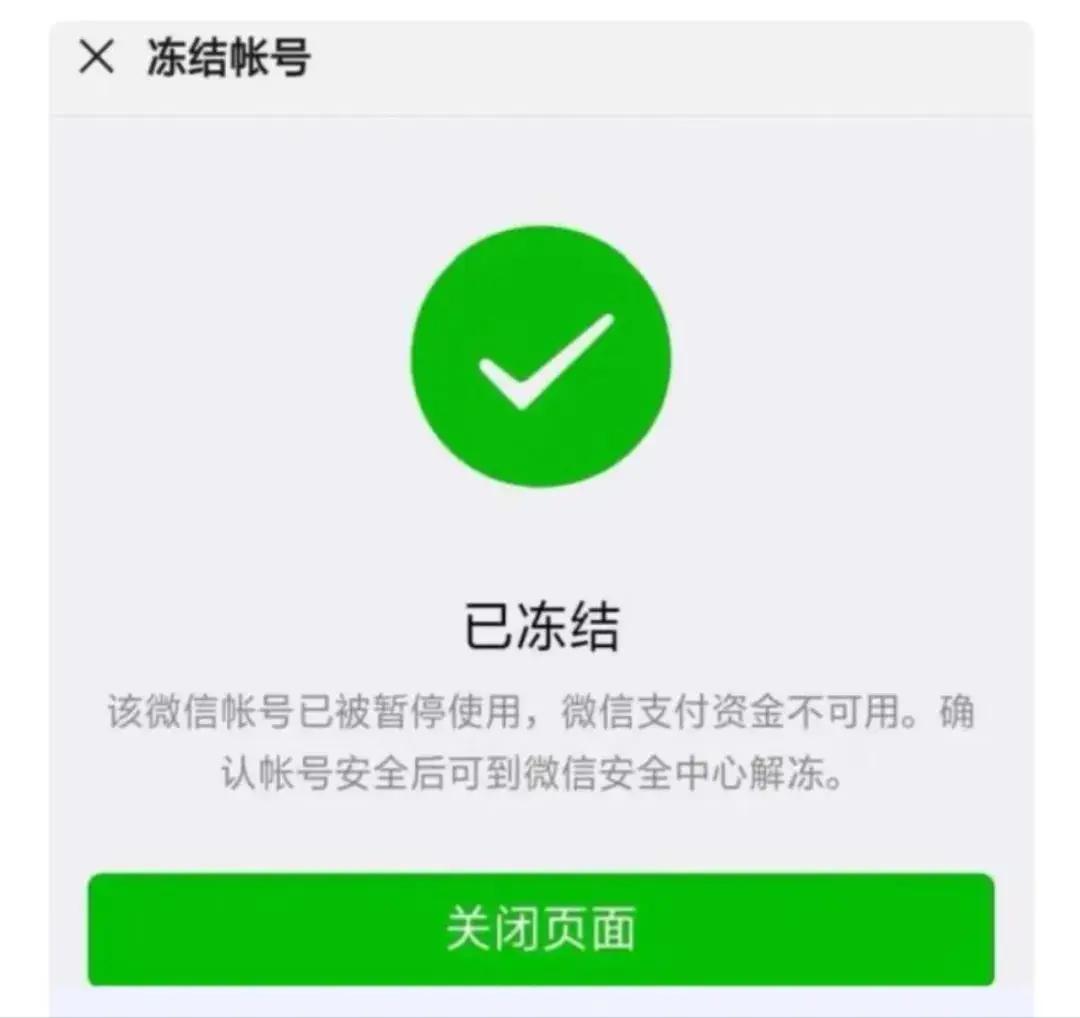

“冤不冤?”河南驻马店,3年前,女子开车时不小心撞到一路人,送医检查后,医生说只是轻微碰撞,并无大碍,女子放心了,然而,3年过去,女子微信突然被法院冻结,她这才知道,当初被撞那人把她起诉了,对方还拿出这些年的治疗证明,光住院就住了119天,女子这才意识到,自己可能被讹上了。 那天刘女士开车上班,路上不小心蹭到了一个路人,当时她心里咯噔一下,赶紧停下车查看情况。对方看着没什么大碍,态度也挺平和,刘女士悬着的心稍微放下了些。为了保险起见,她不敢马虎,当即决定带对方去医院做全套检查,生怕有什么隐藏的伤情。 到了医院,医生仔细检查后明确说,只是轻微的软组织挫伤,连药都不用开,让对方回家休息两天就没事了。刘女士彻底放了心,觉得这事不算严重,为了表达歉意,她当场掏出几百块钱给对方当误工费,对方也收下了。在刘女士看来,这就是一场“人没事、赔了钱、事儿了结”的小插曲,之后双方没再联系,她也渐渐把这事忘了。 可谁能想到,三年后的2025年4月,一场意外打破了平静。那天清晨,刘女士像往常一样准备买早餐,扫码付款时却发现微信支付用不了,提示账户被冻结了。她一头雾水,赶紧查询原因,这才得知自己被人起诉了,而起诉她的不是别人,正是三年前被她轻微剐蹭的那个路人。 接到法院传来的消息,刘女士整个人都懵了,怎么也想不通,都过去三年了,对方怎么突然找上门来。更让她震惊的是,对方提交给法院的证据里,有厚厚的一沓治疗单据,其中一份住院记录更是让她觉得荒谬至极,上面显示,对方竟然断断续续住院了119天,而且治疗时间从车祸当天一直延续到2025年初,跨度长达三年。 刘女士拿着这些单据,手都在抖。她回忆起这三年里,对方从来没给她打过一次电话,没提过一句身体不舒服,更没向她索要过一分钱医药费,怎么突然就变成了“重伤患者”?她仔细翻看单据,发现了更多蹊跷的地方:有些腰椎康复的账单,开票时间竟然是在事故发生一年多以后,还有些理疗项目连续做了大半年,这跟当初医生说的“轻微挫伤、无需用药”完全对不上号。 刘女士越看越觉得不对劲,心里隐约有种被讹诈的感觉。在律师的建议下,她果断向法院申请了第三方伤情鉴定,想通过科学手段验证这些治疗到底和当年的剐蹭有没有因果关系。可让她没想到的是,面对法院的鉴定建议,原告却开启了“躲猫猫”模式。 一会儿让律师说人回老家了,一会儿又说身体不适无法到场,整整半年时间里,鉴定机构的多次催促都石沉大海,最后鉴定机构实在没了耐心,以无法进行鉴定为由把材料退了回来。 现在这起案子还没宣判,刘女士的微信账户依然处于冻结状态,不仅日常购物、出行受影响,就连一日三餐都得特意准备现金,心理压力更是大得不行。 她现在肠子都悔青了,当初要是不图省事,哪怕在一张废纸上写清楚“一次性结清,后续无责”,让对方签个字,也不会落到如今这种被动的境地。 刘女士说,她以前总以为,交通事故的诉讼时效是三年,过了三年就万事大吉了,直到这次才知道,法律规定诉讼时效是从“知道权利受损”或者“最后一次治疗结束”起算的。 对方提供的治疗单一直延续到2025年,显然是早就想好了要绕过三年的时效门槛。 这事也给大伙儿提了个醒:开车上路,不管碰撞多轻微,哪怕对方笑着说“没事”,该走的报警流程也绝对不能省,该签的书面协议也不能偷懒。没有任何凭证的“私了”,在法律面前往往不堪一击。 虽然原告拒绝配合鉴定,可能会导致法院不支持他的主张,但刘女士这大半年来消耗的精力、被冻结账户带来的生活混乱,这些损失是谁也弥补不了的。 现在刘女士每天都在盼着案子能早日有结果,也希望自己的遭遇能让更多人吸取教训,别再因为一时疏忽,给自己留下这么大的隐患。毕竟,谁也不知道,一次看似不起眼的“私了”,会不会在几年后变成一场让人头疼的麻烦。 信息来源:大河报