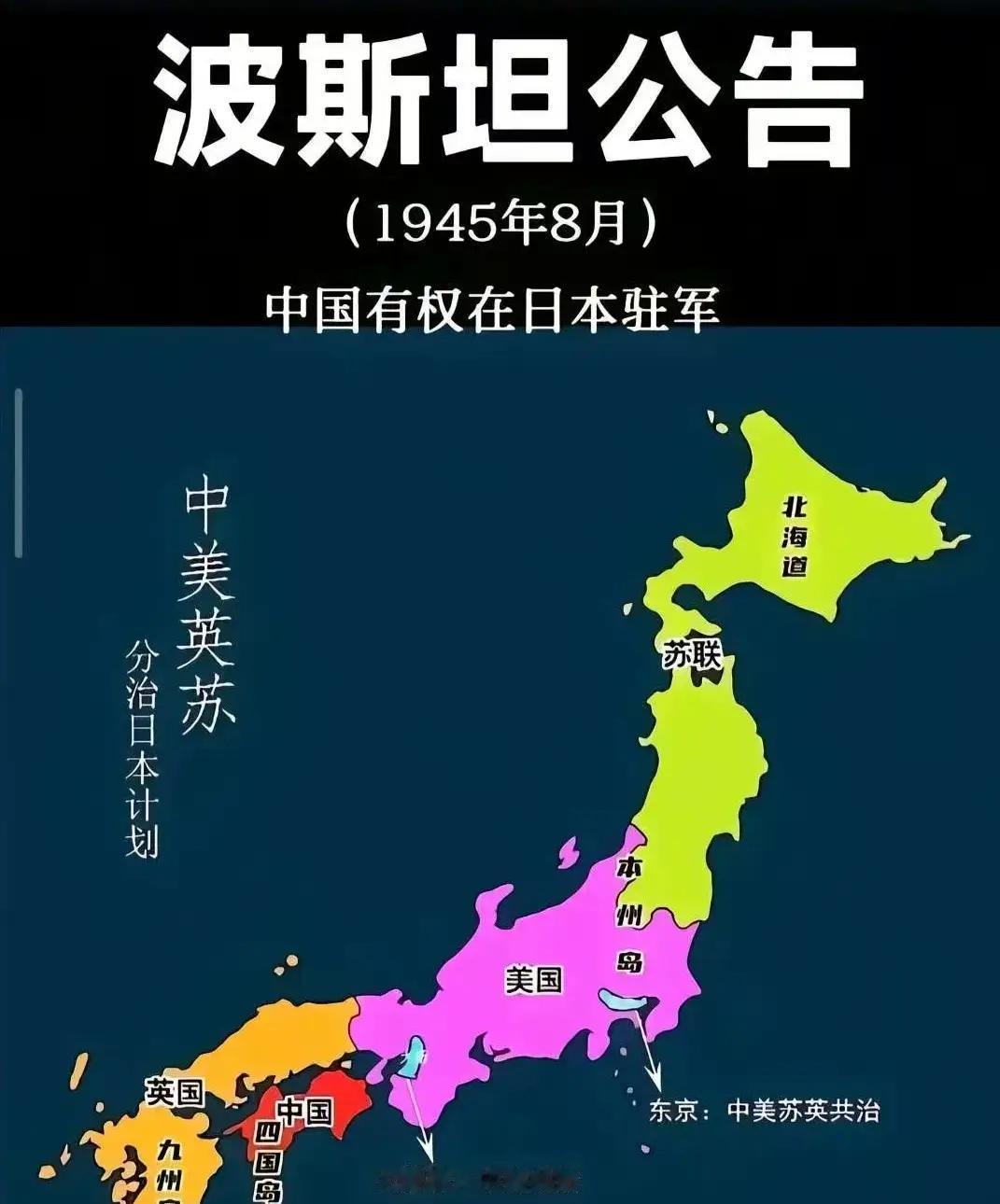

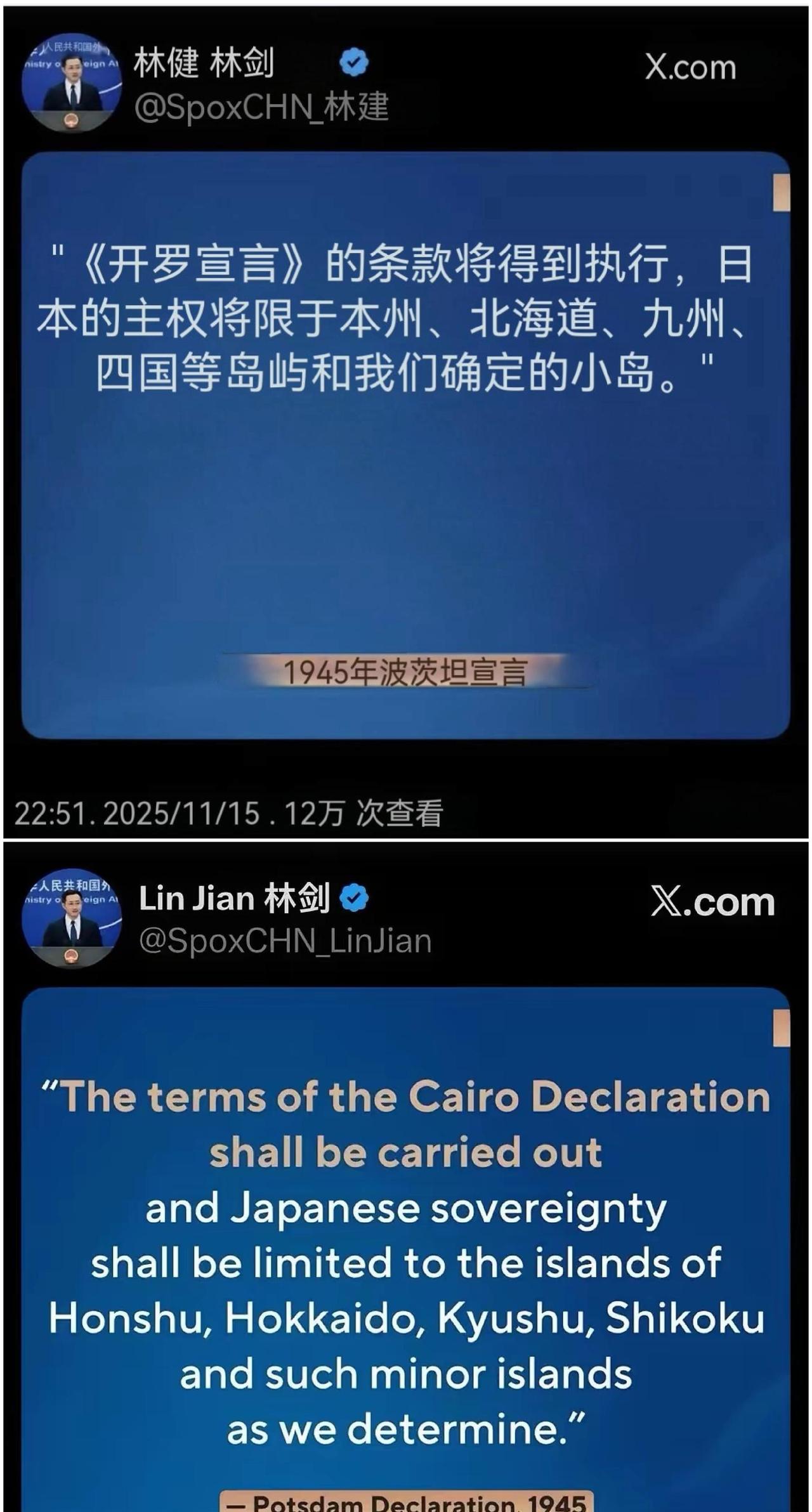

果不其然。 据媒体报道,我国有关方面突然宣布了要以《开罗宣言》为依据提出立场。 1943年11月,《开罗宣言》清楚写到:日本从中国窃取的领土应归还中国,其中包括台湾和澎湖。文件由中、美、英三方发表,苏方随后在对日事项上也表态支持,这些都有公开文本可查。 往后看,1945年的《波茨坦公告》第八条把话写得更明白:必须执行《开罗宣言》,并且日本的主权范围被限定在本州、北海道、九州、四国以及盟方认定的小岛。这条是整套安排里的关键,直接确定了战后日本的框框。 日本在1945年9月2日的投降书上签了字,承诺接受《波茨坦公告》。签字地点、签字人、文本内容都有档案,承诺不是口头,是落在纸上。 随后进入占领期,由盟方主导的管理一直持续到1952年《旧金山和约》生效。占领区不是长期划地为王,按照公开时间线结束,留下的是一套安全安排和条约挂钩的权限,这些都记录在公开文件里。 涉及到台湾的条文,1945年10月25日在台北举行了“台湾光复”典礼,行政机构接管,这是把《开罗宣言》中的归还条款真正落地的节点。日本方面的撤离和权力交接,都有同期文书和新闻报道作证。 但到1951年的《旧金山和约》,事情转了一道弯:日本放弃对台湾、澎湖的权利,但没有在条约里写明归属对象。中方当时未出席,这为后续争议埋下伏笔,这点在学界和公开材料里讲得很清楚。 1972年《中日联合声明》把关系正常化,日本承认中华人民共和国是中国的唯一合法代表,中方重申“台湾是中国的一部分”,日方表示“理解并尊重”中方立场。措辞的差异,实际影响到了之后的表述空间。 再看钓鱼岛这条线,1971年《琉球群岛及大奈良群岛归还协定》后,美方向日本移交了对相关区域的行政管理,日本在1972年开始实际管理。美方公开说对主权不持立场,但防务条约适用相关岛屿,这也是近年各方说法的基础。 所以把《开罗宣言》摆上桌面,不是临时起意,而是把历史文件链条重新梳理。谁在什么时间签了什么文件,文件写了什么范围,按照这些去说话,底气来自文本。 日本国内的表述长期坚持所谓“固有领土”,同时海上巡逻和无人机监视常态化,这些公开记录不少。对比之下,我们强调的是二战文件体系和承诺的履行,这条线比拼的是证据,而不是口号。 我们这边的法理材料并不缺。2012年发布的《钓鱼岛是中国的固有领土》白皮书,把史料和坐标都整理过;近年的海上执法举动也按规则推进。拿出《开罗宣言》,是把根基再一次明白地标出来。 说到底,这是一次把话说回历史原点的动作。把条文、时间点、签字人和后续实际执行串起来,逻辑就站得住。 下棋讲顺序,文件讲链条。只要把链条捏稳,面对任何新的说法,都能按图索骥,一条条回应。 这事不需要提高声量,需要提高证据密度。把1943到今天的每一环扣紧,立场自然清楚。