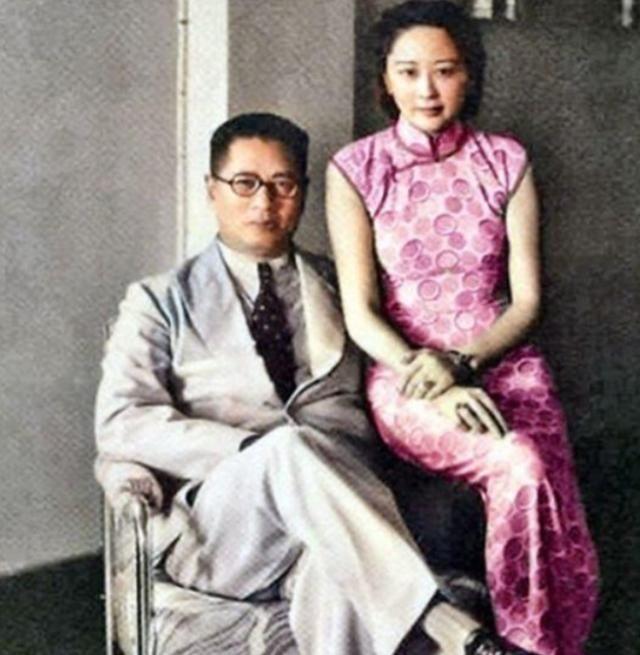

1971年,宋子文在参加某宴会时,忽然打了一个饱嗝,随后脖颈一软死了。妻子张乐怡在一边哭得死去活来的,医生检查死亡原因,却让众人无语至极! 宋子文的一生堪称近代中国的缩影,他出生于1894年,毕业于哈佛大学,回国后迅速崛起为国民党财政核心人物,曾任财政部长和行政院长,掌控着国家的经济命脉。 在抗战时期,他通过外交手段争取美援,为战时经济注入活力,但也因与蒋介石的复杂关系屡遭争议。 1949年后,他流亡海外,晚年定居美国,过着相对低调的生活,1971年的这场宴会,本是一次普通的社交活动,却意外成为他生命的终点。 据当时在场人士回忆,宋子文在用餐时突然打嗝,随后脸色发紫,脖颈软瘫,不过几分钟便没了呼吸。 张乐怡作为他的终身伴侣,从1928年结婚以来,一直是他政治生涯的坚强后盾,此时却只能无助地哭泣,场面令人心碎。 医生的检查结果公布后,许多人感到难以置信,死因竟是食物窒息,具体来说,是一小块鸡骨头意外堵塞气道导致缺氧。 这种死法在医学上并不罕见,每年全球有数千人因类似意外丧生,但发生在宋子文这样一位曾影响历史走向的人物身上,却显得格外突兀。 当时美国医院的报告显示,急救人员试图采用海姆立克急救法,但为时已晚,这种急救技术在1970年代尚未普及,如果事件发生在今天,或许结局会不同。 宋子文的死亡证书上,冷冰冰地写着“意外窒息”,与他在政治舞台上的波澜壮阔形成鲜明对比。 从历史角度看,宋子文的死因之所以让众人“无语”,不仅仅是因为它的平凡性,更因为它揭示了一个深层真相:无论一个人曾拥有多大权力,在生死面前,人人平等。 民国时期,宋子文被誉为“财神爷”,他主导的币制改革和外汇政策,一度支撑起摇摇欲坠的国民政府。 可就是这样一个人物,最终却死于一顿饭的意外,这与同一时代其他政治人物的离世方式形成对比。 例如,1972年美国总统尼克松因水门事件下台,但至少活到了晚年,而宋子文的弟弟宋子安,早于1969年因心脏病去世,家族命运多舛。 宋子文的死亡,某种程度上象征了那个动荡时代的终结——旧日的权贵在海外渐渐凋零,他们的故事被历史尘埃掩埋。 宋子文的晚年生活很少被公众关注,流亡美国后,他远离政治漩涡,转而投身商业和慈善,但在1970年代初,中美关系正迎来转折点。 尼克松政府秘密筹备访华,国民党旧部人心惶惶,宋子文的死恰好发生在这个敏感时期,有学者推测,如果他活得更久,或许会见证两岸关系的微妙变化。 但他的突然离世,让他未能亲历这段历史,张乐怡在丈夫去世后,独自承担起家庭重任,直到1988年去世,她始终保留着宋子文的遗物,包括他生前收藏的文献,这些后来成为研究民国史的重要资料。 作为历史分析者,我认为宋子文的死亡提醒我们,历史不仅仅是宏大叙事,更由无数个人命运编织而成。 他的死因看似荒诞,实则反映了人类生命的脆弱性,在近代中国,许多精英人物在海外终老,他们的结局往往被简化成政治符号,但宋子文的例子告诉我们,每个人的离去都有其独特性。 今天,当我们回顾这段往事,不应只聚焦于他的政治成就,而应思考命运的无常。 人生无论多么辉煌,最终都归于平淡,这种视角不是悲观,而是一种豁达——在历史长河中,个人得失不过是浪花一朵。 宋子文的故事也警示我们,医疗进步对普通生活的深远影响,1970年代,急救技术远不如现在发达,如果当时有更完善的公共卫生知识,他的生命或许能挽回。 对比今天,中国平均寿命已从1970年代的60岁左右提升到2023年的78岁以上,这得益于医疗体系的完善。 宋子文的死亡虽是个例,却映射出时代局限,从这个角度说,他的离世不仅是个人悲剧,也是社会进步的注脚。 总之,宋子文的最后时刻,留给我们的不止是震惊,还有对历史的反思。 他的妻子张乐怡的泪水,承载了一段跨越时代的爱情与忠诚,医生的诊断,则揭开了权贵光环下的平凡真相。 在阅读这段历史时,我们不妨以平常心看待:人生起伏,终究难逃自然法则。 宋子文用他的死亡,无声地诉说着一个道理——在历史舞台上,没有人是永远的赢家,但每个故事都值得被铭记。