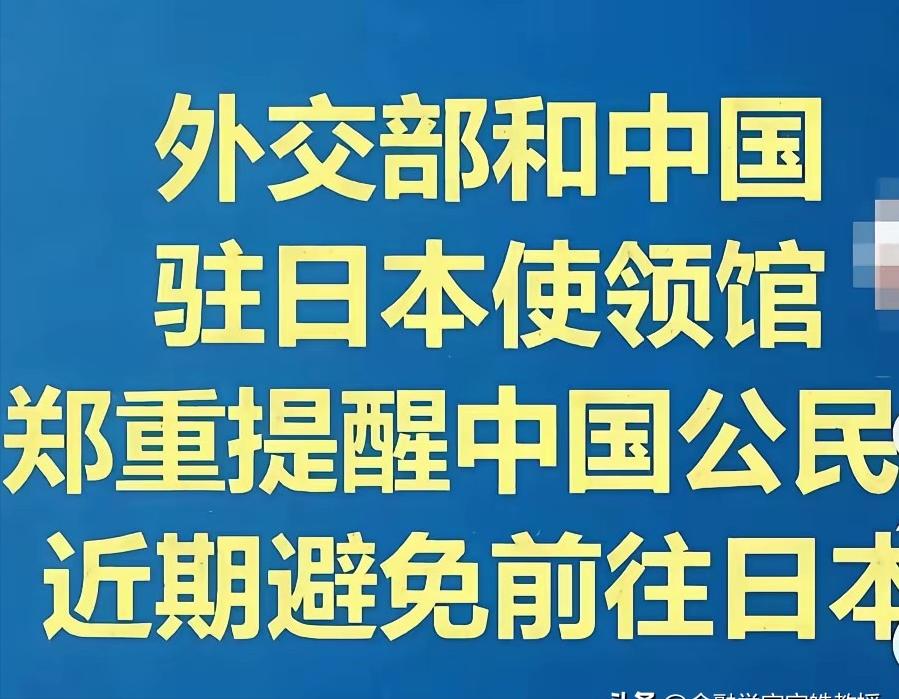

为什么外交部提醒中国公民“避免前往日本”,上海浦东机场赴日的中国游客还排起长队? 看下图,11月15日上午,日本朝日新闻记者拍下的中国游客在排长队等待办理值机手续,记者采访了年轻夫妻带小孩,他们说不改变旅行计划,不关心政治。还有一位20多岁的大学毕业女生说政治与她无关,对日本的治安感到放心。 这些中国游客很多都是提前办理好赴日签证和机票酒店,如果取消肯定会承担损失,还有一些旅行社至今都有赴日跟团游产品,如果临时取消肯定会承担不菲的经济损失,所以这些人嘴上说不关心政治,其实也就是嘴硬。 日本东京昨天还有一位女性被不认识的人刺伤,日本这两年经常有人无缘无故被袭击,还有些暴徒专门针对中国游客。 当外交部的安全提醒与机场里蜿蜒的长队同时出现在我们眼前时,一种强烈的割裂感油然而生。这背后,恐怕远非一句“不关心政治”就能轻易概括。 那句轻描淡写的表态,更像是一块挡箭牌,挡住了背后更为复杂和现实的个人考量。这些选择踏上旅程的人们,究竟在想什么? 经济账本无疑是其中最沉重的一页。对于大多数普通家庭而言,一次出国旅行不是一笔小数目。机票、酒店、签证,这些往往是提前数月甚至半年就预订好的,其中很多项目都有着严格的取消和退款政策。 一旦临时变卦,意味着大笔资金将付诸东流。这已经不是简单的损失,而是直接冲击家庭预算的现实压力。 对于旅行社来说,情况更为严峻,一个成型团队的取消,可能意味着链条上多个环节的违约赔偿。这种已经投入进去的沉没成本,像一只无形的手,牢牢地将人们推上了既定的轨道,让“掉头”变得异常艰难。 然而,如果仅仅把原因归结于钱,似乎又有些简单化了。在那些游客的回答里,我们能捕捉到另一个关键信息——对日本体验的期待。 那位刚毕业的女生提到“对日本的治安感到放心”,这听起来似乎与新闻中“女性被刺伤”的报道相悖,但这恰恰反映了一种普遍的心理状态。 对于许多游客而言,日本的吸引力是具体而微的:是精致的料理、是干净的街道、是独特的动漫文化、是心仪已久的购物清单。 这些长久以来通过各类媒介构建的美好印象,形成了一种强大的心理惯性。相比之下,外交部的提醒和偶发的社会新闻,在他们看来,或许更像是遥远背景里的杂音,属于“政治”或“社会新闻”的范畴,与自己即将到来的、具体的、个人化的旅行体验之间,存在着一条看不见的鸿沟。 这条鸿沟,或许可以用“心理距离感”来解释。人们天生倾向于对抽象的风险感知迟钝,而对具体的损失则反应剧烈。 核污染水的风险是长期的、看不见的,社会治安问题则带有一定的随机性,在统计学上落到自己头上的概率似乎并不高。但几千上万的旅行费用损失,却是百分之百确定的。 在这种心理天平上,很多人会下意识地选择规避那个确定的、眼前的痛苦,而去承受那个不确定的、未来的风险。那句“政治与我无关”,潜台词或许更接近于:“那些宏大的议题,不应该冲垮我期待已久的个人生活。” 这也就不难理解,为何在东京街头发生伤人事件后,依然有源源不断的游客涌入。每个人的决策,都是在自己有限的信息和认知框架内,做出的一次权衡。 他们可能没有看到所有的新闻,也可能看到了但选择性地忽略了,或者他们内心有一套自己的风险评估体系。他们并非真的对危险一无所知,而是在个人体验、经济损失和安全风险之间,进行了一番属于自己的、外人难以置喙的计算。 这种选择,是理性的,还是感性的?是自私的,还是务实的?这个问题,恐怕没有标准答案。 当个体的旅行计划与宏观的国家提醒发生碰撞时,我们每个人的天平又会倾向何方呢?这或许才是那支长队真正留给我们的思考。

一览众山小

提醒警告之后,责任明确,不再抱怨

大海MM

真打起来又得想方设法接回来,这些吃饱了撑着的