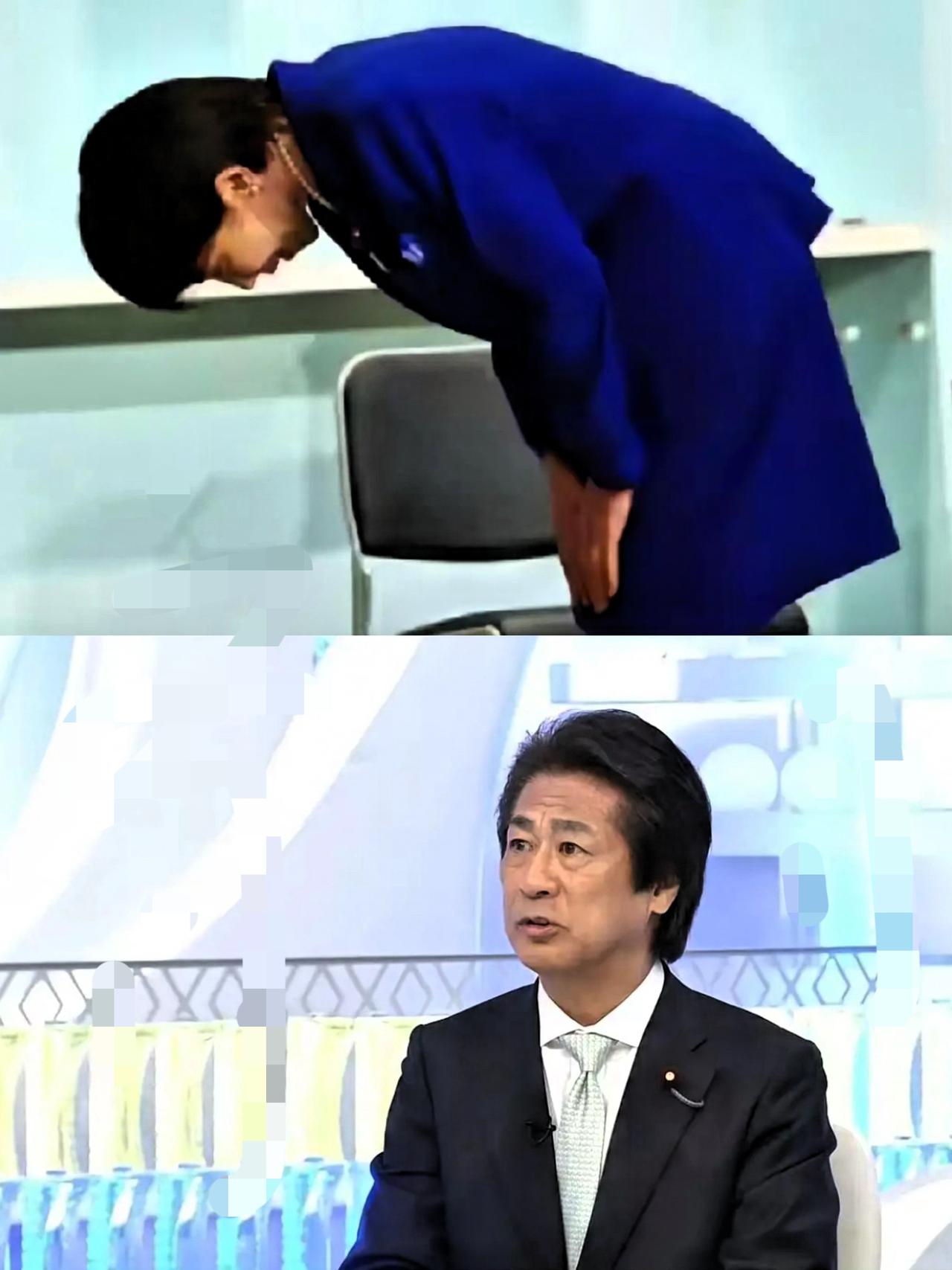

以后不说了! 11月16号,日本自民党政调会长田村宪久表示:“高市的发言反省了,也说明了背景。这样的发言今后不会有了。”另一方面,民主党政调会长本庄知史也表示:“高市没能充分说明日本和我国的定位。不能把责任推给他人,应该是日本自己反省。”这两位发言人的态度稍有软化,但高市的恶意发言背景和目的绝对不是什么“正言辞”的解释能掩盖的。 有网友吐槽:“光说反省不拿出实际行动,这话说了跟没说一样”;也有网友疑惑:“现在才想着圆场,早干嘛去了?当初发言的时候咋不想想后果”;还有网友直言:“这种口头表态太廉价,真有诚意就该明确尊重我国核心利益”。 大家觉得日本这番表态是真心反省,还是单纯的危机公关? 一场由日本政客高市早苗挑起的言论风波,在沉寂几天后,似乎迎来了官方的“降温”处理。田村宪久那句“今后不会有了”听起来像是一个承诺,但更像是一句急于翻篇的结束语。 这番表态,究竟是一颗真心悔过的种子,还是一场精心策划的危机公关灭火秀?这个问题,恐怕比事件本身更值得玩味。 要知道,高市早苗的言论并非简单的口误,而是触及了历史认知的敏感神经,其背后盘根错节的政治意图,让任何轻描淡写的“反省”都显得分量不足。 仔细琢磨田村宪久和本庄知史的发言,会发现一个有趣的现象。他们的话语里,重点似乎不在于高市言论内容的错误本身,而在于“说明不充分”和“今后不再犯”。 这种表述方式,巧妙地将一场关于历史大是大非的严肃讨论,降格成了一个沟通技巧问题。就好像一个学生考试作弊被抓,老师的关注点不是他品德上的污点,而是他“没能充分说明自己为什么需要看小抄”。 这种处理方式,与其说是反省,不如说是一种策略性的切割,试图将个人言论与国家立场分离开来,为整个事件画上一个体面的句号。可这种体面,在受害国人民看来,更像是一种傲慢。 网络上的声音则直接得多,也真实得多。那些吐槽和疑惑,恰恰反映了官方表态与民间感受之间巨大的温差。“光说反省不拿出实际行动”,这句话点出了问题的核心。 在许多人看来,没有实际行动支撑的口头反省,不过是空谷回音,听得到却摸不着。历史问题不是靠几场记者会、几句外交辞令就能解决的。 真正的诚意,体现在教科书如何书写历史,体现在靖国神社前政客们的脚步,体现在对战争责任的代代传承。如果这些深层次的问题不动,只在表面做文章,那所谓的“反省”自然就显得廉价。 更有意思的是,这场“灭火”行动的时机。为什么在言论引发轩然大波数日后,才有人站出来“圆场”?当初高市早苗发表争议性言论时,那种肆无忌惮的态度,和如今的谨慎克制形成了鲜明对比。 这不禁让人联想,这番迟来的“反省”,其驱动力究竟是内心的道德觉醒,还是迫于外交压力和舆论谴责的无奈之举?如果真心反省,又何须等到火烧眉毛了才想起要浇水? 这种“先放火后灭火”的操作,很难不让人怀疑其背后的动机,更像是一种政治止损,而非灵魂拷问后的幡然醒悟。 说到底,高市早苗的言论并非孤例,它是日本国内右翼思潮长期存在并时有冒头的缩影。这些政客深知哪些话语能刺激邻国,哪些表态能迎合国内特定的选民群体。 他们的每一次“失言”,或许都是一次精准的政治试探。而当试探过度,引发了不可控的外交后果时,便会有其他人出来扮演“和事佬”的角色,用模糊的语言来平息事态。 这种“红白脸”的戏码,在国际政治舞台上并不罕见。因此,将这次的表态简单看作是“真心反省”,未免有些过于天真。它更像是一套成熟的危机公关流程,旨在控制损失,维护表面的和平。 那么,我们该如何看待这种表态?是选择相信这迟来的“承诺”,还是保持警惕,观察其后续的行动?语言是行动的影子,但当影子可以随意拉长或缩短时,我们或许更应该关注行动本身。 一个国家是否真正反省,不在于它说了什么,而在于它做了什么,以及未来会做什么。 当日本政客能够坦然面对历史,将其转化为教育后代的镜鉴,而不是争取选票的工具时,那才是真正的反省。对此,你怎么看?你认为怎样的行动才能证明他们的诚意?

用户96xxx82

以史为鉴,大和民族应该好好反省自己的黑历史。世界已进入新时代,日本人应该与中国人携手合作共圆亚洲梦,高市政府应该带领日本人民多到中国访问、旅游和探亲,让中日两国人民共享太平乐万年![哭笑不得][玫瑰][鼓掌][比心][比心][比心][鼓掌][玫瑰][哭笑不得].