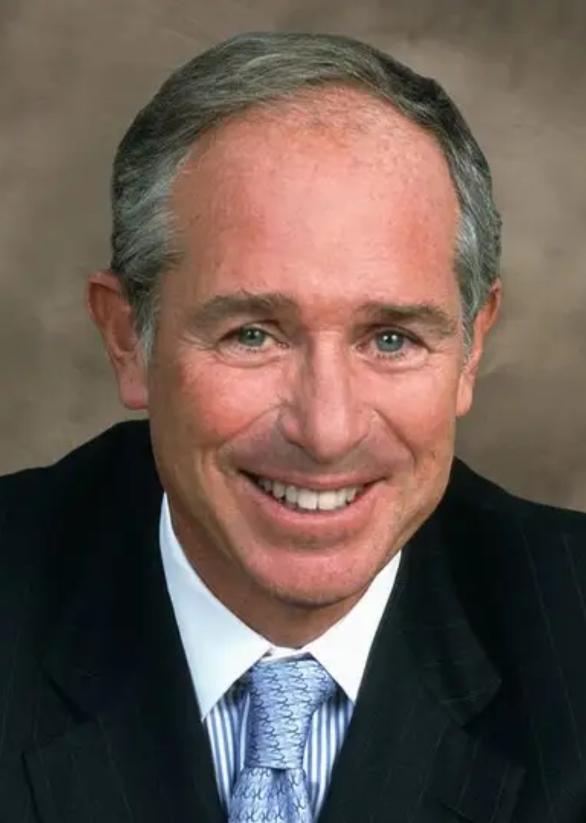

新加坡前外交部长杨荣文,抛出惊人言论:“如果必须选边站,新加坡现在会选择美国;但20年后,将会倾向中国!”这番直言不讳的预言,在瑞士银行的一场展望会议上引发满座美西方政商精英的深思。实际上,美国私募大佬苏世民早已预见,他说:“世界的未来在中国!” 要理解杨荣文的判断,得先看看新加坡的“生存哲学”。这个面积仅700多平方公里的弹丸之地,从建国之初就深谙“小国生存靠智慧”的道理。李光耀时代定下的基调是:在大国之间走钢丝,既不彻底得罪美国,也不放弃与中国合作的机会。 这种“骑墙策略”让新加坡在过去几十年里赚得盆满钵满——既享受了美国主导的国际秩序红利,又搭上了中国经济崛起的快车。但杨荣文的话透露出一个信号:这种平衡可能正在被打破。 为啥说现在会选美国?看看新加坡的“命门”就知道了。作为全球第四大外汇交易中心,新加坡的金融体系深度嵌入美元结算网络。每天超过6000亿美元的交易额里,80%以上与美元相关。 更关键的是,新加坡的国防安全几乎完全依赖美国——从F-16战斗机到樟宜海军基地的美军停靠权,这些都让新加坡在军事上难以摆脱对美国的依赖。杨荣文在会上直白地说:“我们的武装部队用的是美式装备,军事训练体系也是美式的,短期内根本不可能转向。” 但20年后的变数在哪?答案藏在经济账里。中国已经连续12年稳居新加坡最大贸易伙伴,2024年双边贸易额突破2400亿美元,相当于新加坡GDP的40%。 更关键的是,新加坡企业正在深度参与中国的“一带一路”建设——从苏州工业园到重庆的互联互通项目,这些政府间合作项目已经成为中新关系的压舱石。 就在杨荣文发言的同一周,57家新加坡企业组成的庞大代表团抵达上海,准备参加第八届进博会。工商联合总会的负责人毫不掩饰地说:“中国市场的增长潜力,是我们无法忽视的。” 这种经济依赖正在潜移默化地改变新加坡的战略思维。2025年6月,新加坡总理黄循财访华时宣布,将中新关系升级为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”。这个新定位里藏着深意:双方不仅要在传统经贸领域合作,还要在人工智能、绿色能源等未来产业上深度绑定。 杨荣文的预言背后,其实是对世界格局变化的精准预判。他在会上提到一个关键数据:中国在人工智能领域的专利申请量已经占全球38%,而美国只有25%。这种技术代差的扩大,可能会在未来重塑国际秩序。 更让西方不安的是,中国正在构建自己的“朋友圈”——RCEP生效后,东盟国家与中国的贸易额占比已经超过40%,而美国的份额还不到15%。这种“去美国化”的趋势,让新加坡这样的贸易立国者不得不重新评估风险。 但新加坡的“变心”之路绝不会一帆风顺。美国也在拼命拉拢这个关键盟友。2024年,美国与新加坡签署了人工智能合作协议,双方将在技术标准、人才培养等领域展开深度协作。 更狠的是,美国通过“芯片法案”向新加坡企业抛出橄榄枝,承诺为在美建厂的星科金朋等公司提供数十亿美元的补贴。这种“胡萝卜加大棒”的策略,让新加坡在技术领域难以完全脱离美国的掌控。 杨荣文的预言还暗藏着对西方衰落的隐忧。他在会上多次提到“国际规则正在重构”。过去几十年,美国凭借经济、军事和科技优势,制定了全球贸易、金融、安全等领域的游戏规则。 但现在,中国正在用“一带一路”倡议、亚投行等机制,构建一套新的国际秩序。这种“双轨并行”的局面,让新加坡这样的小国面临艰难抉择。杨荣文举了个例子:新加坡原本计划加入美国主导的“印太经济框架”,但发现这个框架更多是政治表态,缺乏实际利益,最终选择了观望。 最有意思的是,新加坡的“转向”似乎得到了民间的支持。最新民调显示,新加坡民众对中国的好感度从2014年的72%上升到2025年的77%,而对美国的好感度则从80%降至50%。 这种民意变化,让新加坡政府在制定政策时不得不考虑国内压力。毕竟,一个失去民众支持的政府,再精妙的外交策略也难以持续。 当然,杨荣文的预言能否成真,还得看未来20年的国际变量。比如,台海局势是否会引发中美直接冲突?中国能否在芯片、人工智能等关键领域实现突破?美国能否调整对华战略,避免“新冷战”?这些问题的答案,将直接影响新加坡的最终选择。 但有一点可以肯定:新加坡的“变心”不是突然发生的,而是对国际格局演变的理性回应。正如杨荣文在会议结束时说的:“我们不是在选朋友,而是在选未来。” 新加坡的“20年之变”,其实是全球秩序重构的一个缩影。当美国的霸权逐渐式微,当中国的影响力稳步上升,像新加坡这样的中等国家正在用自己的方式重新定义国际关系。 杨荣文的预言,与其说是对中美实力对比的预测,不如说是对一个新时代的预告——在这个时代,地缘政治的逻辑正在被经济利益改写,而小国的生存智慧,或许能为大国博弈提供新的视角。