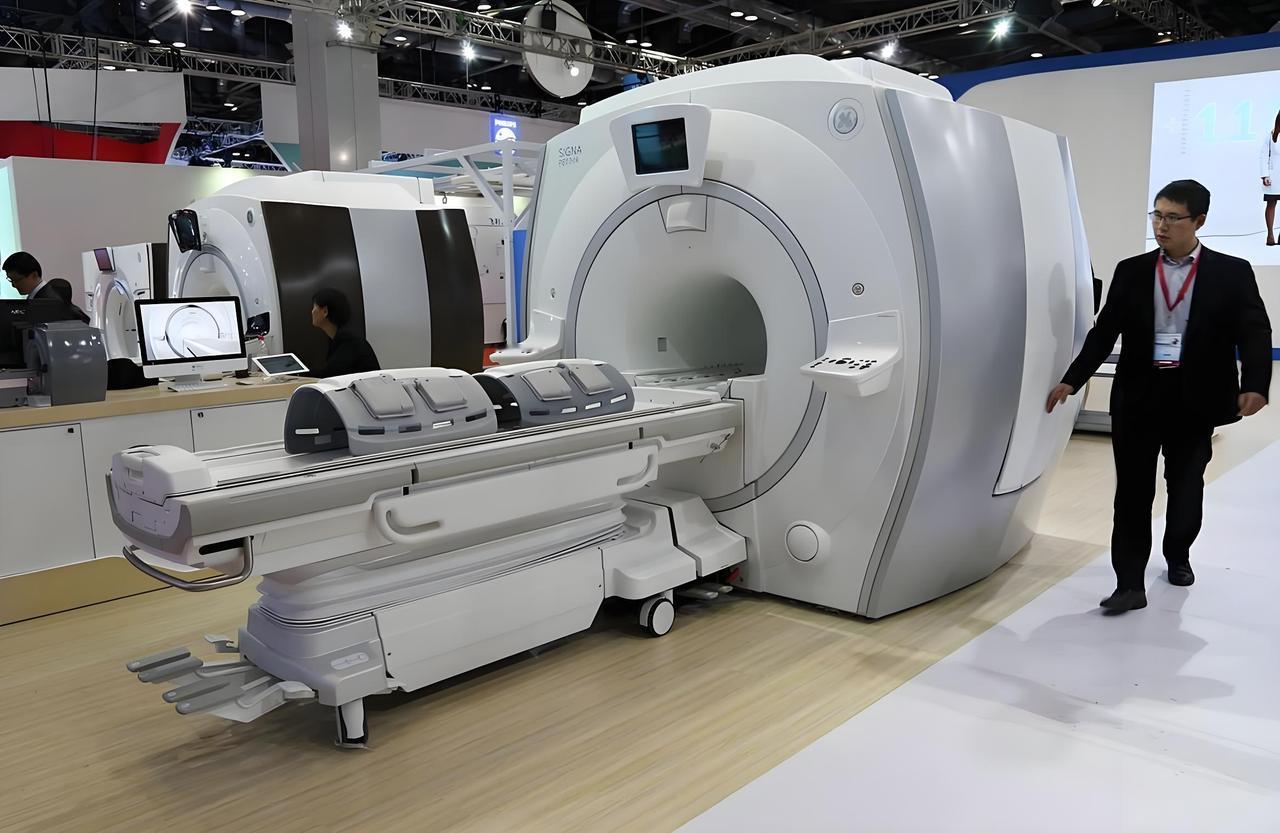

自主研发到底有多重要?当中国无法生产核磁共振仪时,国外的飞利浦卖中国3000万一台,中国自主研发量产后,国外卖280万一台,这就是自主研发的价值! 可能很多人平时去医院做检查只知道核磁能看清身体里的毛病,却不知道这台机器背后藏着几十年的技术博弈。 上世纪80年代开始,中国医疗设备市场刚起步,核磁共振仪这种高端器械基本被美国通用电气、德国西门子、荷兰飞利浦这几家外企垄断,市场份额占了九成以上。 那时候一台1.5T的基础款核磁仪,进口价随便就飙到2500万以上,3.0T的高端机型更是突破5000万,医院买一台得掏空多年积蓄,这些成本最后自然转嫁到患者身上,做一次检查要花两三千块,普通家庭根本舍不得轻易做,不少人因为心疼钱延误了病情诊断。 更让人无奈的是外企的霸王条款,卖设备的时候必须捆绑他们的耗材和维护服务,一年光维修费就得几十万。 核心零件比如超导磁体、射频线圈全被他们控制,设备坏了只能等国外工程师飞过来修,光人工费就二三十万。 有时候上海一些医院的设备出故障,外企换个组件直接要价50万,还不给技术资料,患者等着检查,医院只能咬牙买单。 90年代全国的核磁共振仪总共才几百台,还95%都是进口的,基层医院根本买不起,只有大城市三甲医院才能用上,医疗资源差距越拉越大。 病情期间更离谱,全球供应链一断,进口设备停摆,外企的远程支持还要额外收费,不少医院只能眼睁睁看着设备闲置。 这些外企靠着专利联盟封锁技术转让,国内企业想逆向研发都难,软件加密一层又一层,国产零件根本兼容不了,好多研发项目都被迫中止。 中国企业没有一直被动挨打,2011年联影医疗冒出来,几千名工程师和科学家扎进高端医疗设备领域,从基础组件开始攻坚。 超导磁体、梯度线圈这些核心难题,团队一个个啃下来,还和中科院、复旦大学合作搞产研结合,根据临床反馈不断优化。 2015年国产3.0T核磁仪uMR770问世,性能追上进口设备;2017年实现磁体和线圈自主生产,不再依赖进口。 2021年全球首款全身5.0T设备uMRJupiter获批,分辨率和扫描速度都达到国际顶尖水平,在中山医院的临床试验中,心脏、脑部成像精准度备受认可。 到2023年,国产核磁仪的核心零部件已经有200多个实现国产化,超导磁体的磁场均匀度更是达到国际领先,专利攒了上百项。 国产量产的威力一下子就显现出来,2022年福建集采招标,1.5T核磁仪的国产报价直接杀到293万,四个月后的同类招标又降到260万,降幅超过92%。 外企见状赶紧降价,以前卖3000万的机型现在280万就愿意卖,西门子部分机型也下调了60%以上。 价格降下来后,基层医院采购的积极性大增,短短一年时间,全国新增的核磁共振仪中国产设备占比超过40%。 医院采购成本低了,检查费用也跟着亲民,现在很多地方做一次核磁,医保报销后个人只需付几百块,普通家庭都能负担得起。 联影的市场份额也从2019年的7.8%涨到2023年的23.5%,超过西门子和飞利浦排到第二,2024年更是涨到31.2%,订单翻倍覆盖一千多家医院,2025年他们的uMR680系统还获得FDA认证,成功进入美国市场。 自主研发从来不是单纯为了造一台设备,而是掌握话语权。 以前外企敢漫天要价,就是因为我们没有替代选项,他们赚走的巨额利润,很多都成了支撑其本国社会福利的资金来源。 而国产替代后,不仅让医疗费用回归合理,更让基层医院都能用上高端设备,医疗公平性大大提升。 这背后是无数科研人员的坚守,是国家对国产化的持续支持,更是中国制造业从追赶到超越的缩影。 自主研发不是闭门造车,而是在竞争中掌握主动权,你有技术别人才不敢随意拿捏,你能量产别人才会放下身段降价。 现在国产核磁仪虽然已经取得重大突破,但部分高精度传感器等环节还需要继续攻关,只有把所有核心技术都握在自己手里,才能真正不受制于人。 技术突围从来没有捷径,自主研发就是国家发展的底气。当我们能自己造出核磁共振仪,外企的价格就从3000万跌到280万。 当我们能突破更多核心技术,就不会再被别人卡脖子。你身边有没有感受到国产技术进步带来的变化?

Sheg

当国外产品不能进入中国市场时,中国厂商100块钱商品他能卖100万!!! 都是饿狼,都是走狗!