胃胀(痞满)的五大核心病机

胃胀在中医范畴多属痞满,以胃脘部胀闷不舒、按之柔软无硬块为主要特征,其形成并非单一因素所致,而是外邪侵袭、饮食失宜、情志失调与脏腑虚弱等多重病机交织的结果,核心在于脾胃气机阻滞、升降失常,具体可归纳为五大类:

一、外邪误治,邪陷中土:表邪内陷的医源性病机

外感风寒、风热等邪气初起时,本应通过解表散邪之法清除,若治疗不当——如在邪气尚在体表时误用攻下之药,或延误治疗导致正气受损,邪气便会突破防线内陷入里,最终郁结在胃脘(心下)部位。

正如《伤寒论》所指出的“病发于阴而反下之,因作痞也”,表邪内陷会损伤脾胃正气,使胃脘气机不畅,形成气痞,表现为胃脘胀闷,按压时无坚硬感,仅觉气机壅滞。

典型如脉浮而紧的表实证,若误施攻下,紧脉对应的寒邪内入,便会直接引发痞满。

二、饮食失节,损伤脾胃:后天失养的生活性病机

脾胃作为后天之本,功能强弱直接依赖饮食调养,长期饮食不当是诱发胃胀的最常见因素。如暴饮暴食导致食物积滞胃中,无法及时消化;嗜食生冷粗硬、肥甘厚味,或浓茶烈酒、辛辣过烫之物,会直接刺激胃黏膜,加重脾胃运化负担;过度食用生冷则会损伤脾阳,使脾胃运化水谷的能力下降。

这些行为最终导致食谷不化,积滞中焦,打乱脾胃升清降浊的正常功能——清气不升则浊气不降,胃脘气机被积滞阻塞,自然引发胀闷。《类证治裁·痞满》中“饮食寒凉,伤胃致痞者,温中化滞”的记载,正是针对此类饮食伤胃病机的治疗思路。

三、痰湿留滞,满闷痞塞:水湿不化的内生性病机

部分人群素体脾胃功能薄弱,无法正常运化体内水液,导致水湿停滞,日久凝聚成痰湿。痰湿作为有形之邪,会阻塞中焦气机,使胃气不通、脾气不运,进而出现胃脘满闷、痞塞不舒的症状,常伴随口黏、舌苔白腻等表现。

《素问·至真要大论》中“诸湿肿满,皆属于脾”的理论,精准点出此类胃胀的核心——脾失健运则湿邪内生,湿邪壅滞则脾气无法宣畅,正如《兰室秘藏·中满腹胀》所言“脾湿有余,腹满食不化”,痰湿留滞与脾胃功能失调形成恶性循环,加重胃胀。

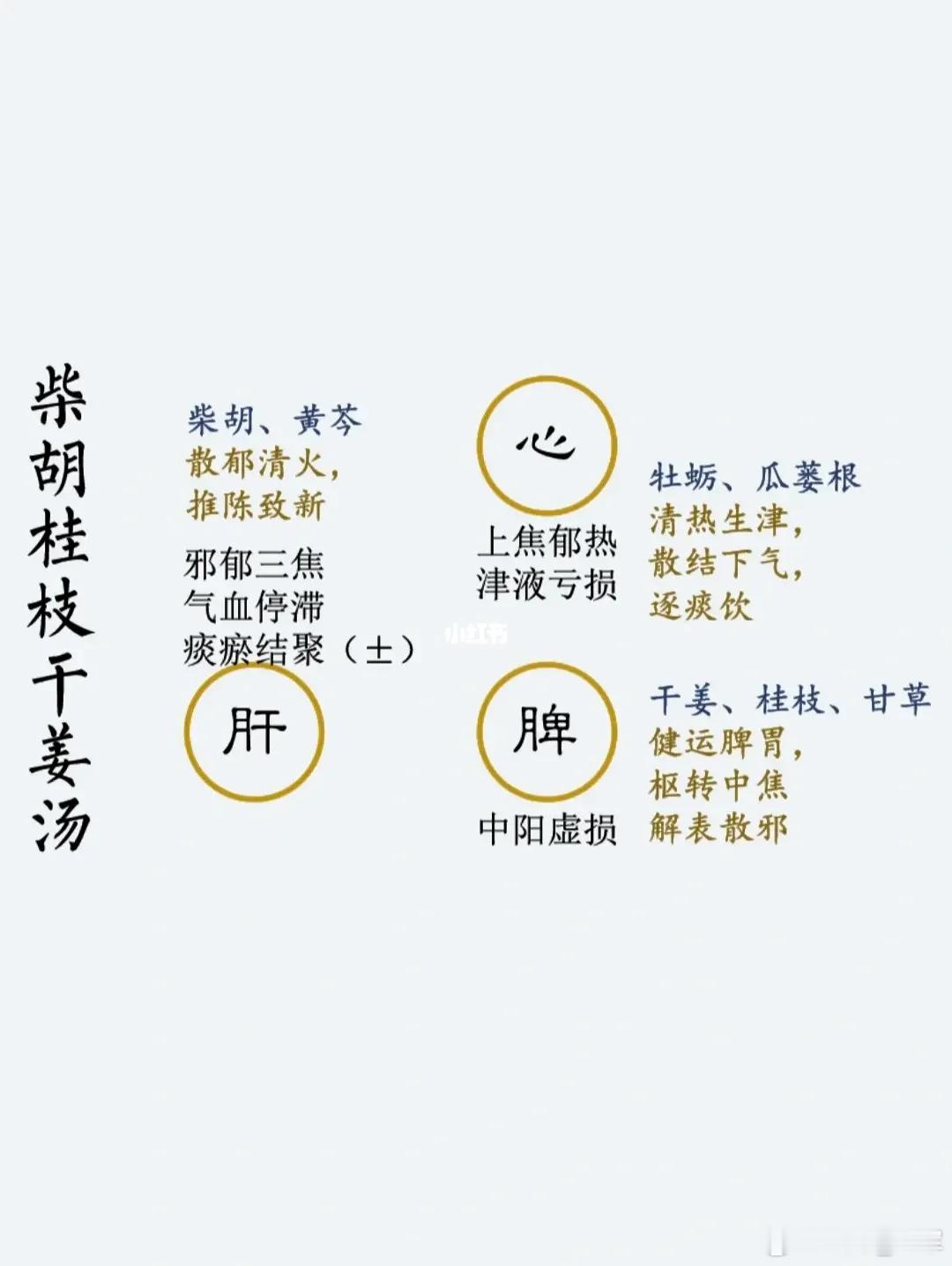

四、七情所伤,肝郁乘土:情志失调的功能性病机

中医认为肝主疏泄,能调节全身气机,而脾胃的运化功能依赖肝气的疏畅——若肝气郁结,便会横逆犯脾(即肝郁乘土),扰乱脾胃气机。

当人长期处于“思则气结”“怒则气上”“恐则气下”“惊则气乱”等情志失调状态时,肝气疏泄失常,会直接影响胃气的通降与脾气的升发:

胃气不降则浊气壅滞胃脘,脾气不升则清气无力运化,最终引发痞满。

《景岳全书·痞满》中“怒气暴伤,肝气未平而痞”的描述,正是此类病机的典型体现,临床中因情绪波动诱发或加重胃胀的情况,多与此相关。

五、脾胃虚弱,病邪侵袭:本虚标实的复杂性病机

素体脾胃虚弱是胃胀反复发作的内在根源。脾胃气虚则运化无力,中气不足则升降失常,此时若再遭遇上述外邪内陷、饮食损伤、痰湿留滞或情志郁结等因素,便会形成虚实并见、寒热错杂的复杂病机——虚为脾胃气虚,实为邪气(食积、痰湿、气滞)壅滞,寒为脾阳不足,热为积滞化热。

这种情况下,胃胀往往病程较长,症状反复,还可能伴随乏力、食欲不振、大便溏薄等虚证表现,治疗需兼顾扶正(补脾胃)与祛邪(除积滞、化痰湿、疏肝气),方能从根本上改善。