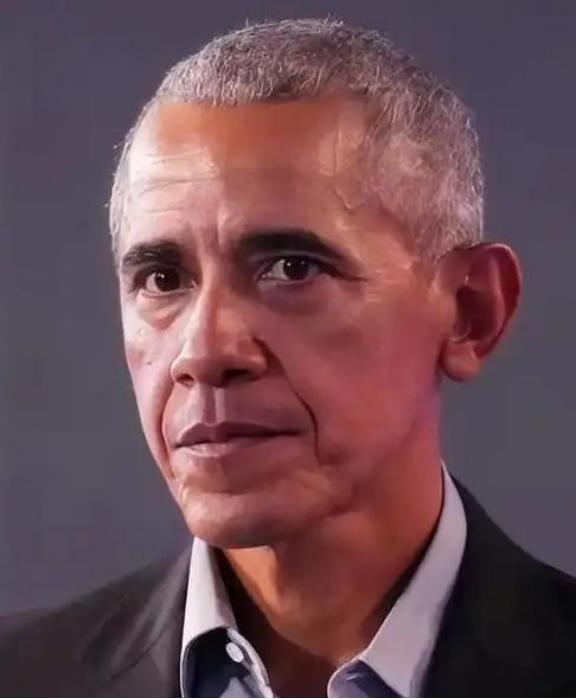

1980年中国GDP只有美国的7%;美国则是全球霸主,如日中天。接下来的38年里中美一直相安无事。奥巴马后来总结:中国在韬光养晦。 1980 年的中国,刚从十年动荡里缓过点劲,改革开放才搞了两年多。国家统计局后来公布的数据显示,那年中国 GDP 是 1911 亿美元,而美国呢?世界银行的记录里,美国当年 GDP 已经冲到 2.86 万亿美元了。 你算算账就知道,1911 亿除以 2.86 万亿,刚好差不多 7%。这 7% 看着是个数字,落到老百姓生活里就是实打实的差距,那会儿城镇居民一个月工资大多几十块钱,买米要粮票、买布要布票,过年能扯上块新布做件衣服都算体面。 农村里好多地方还靠人力耕地,牛都算稀罕的 “生产资料”,一年到头能吃上几顿白面馒头都得看收成。 可美国那时候正处在 “如日中天” 的劲儿上。里根刚当选总统,整个国家的工业、科技都透着股子傲气。大街上跑的全是福特、雪佛兰,家家户户基本都有电视、冰箱,硅谷那边已经开始冒互联网的苗头了,1980 年微软刚上市没两年,苹果的个人电脑都卖了好几代。 军事上更不用说,那会儿美苏冷战正酣,美国的航母编队在各大洋游弋,军费开支占 GDP 的比重都超过 5%,光军费数额就比中国整个 GDP 还多。这么大的差距摆着,美国根本没把中国当成竞争对手,在他们眼里,中国就是个刚起步的发展中国家,甚至还能当个牵制苏联的 “伙伴”。 也就是在这种背景下,中美才有了 “相安无事” 的基础。那会儿苏联在全球扩张,阿富汗战争刚开打,美国急需找个能在亚洲牵制苏联的力量,中国刚好符合这个需求。 1979 年中美建交后,美国对中国的态度挺宽松,不光允许中国引进一些技术,还鼓励美国企业来中国投资。 你看 80 年代初,上海大众、北京吉普这些合资车企陆续落地,可口可乐也重新进入中国市场,虽然当时不少人觉得 “洋玩意儿” 新鲜又奢侈,但这些合作实实在在帮中国打开了看世界的口子,也让中国慢慢学会了怎么搞现代工业。 中国这边呢,心里门儿清自己的分量,所以把 “韬光养晦” 当成了发展的核心思路。邓小平当时就说过 “冷静观察、稳住阵脚、沉着应付”,意思就是别跟人争高低,先把自己的日子过好。 农村搞家庭联产承包责任制,把土地包给农民,这下农民的积极性一下子就起来了,1980 年到 1984 年,粮食产量连年增长,好多地方终于不用再饿肚子了。 城市里搞乡镇企业,以前的公社工厂、街道小厂慢慢变成能赚钱的企业,不光解决了就业,还生产出了老百姓需要的日用百货,比如浙江义乌的小商品、广东顺德的家电,都是从那时候慢慢做起来的。 那时候中国的注意力全在 “搞钱” 上,根本没心思跟美国搞对抗。就说外贸吧,1980 年中国外贸总额才 381 亿美元,还不到美国的 5%,出口的大多是农产品、矿产这些初级产品,进口的全是急需的工业设备。 美国企业也乐意跟中国做生意,他们看上了中国廉价的劳动力和巨大的市场潜力,中国则需要他们的技术和资金,这种 “互补” 的关系让双方没什么直接矛盾。 哪怕后来有一些小摩擦,比如 80 年代末的一些波折,也没影响大的合作框架,因为美国知道,中国对他们构不成威胁,反而能带来实实在在的好处。 再说说军费,那会儿中国的军费低得可怜。1980 年军费开支才 193 亿元人民币,换算成美元还不到 50 亿,连美国军费的零头都不够。 那时候军队甚至还搞 “军转民”,比如军工企业生产自行车、洗衣机,就是为了给国家省钱,把更多资金投入到经济建设里。这种 “主动示弱” 的姿态,也让美国放下了戒心,觉得中国一门心思搞发展,不会跟他们在军事上较劲。 就这么一年年过去,中国就像个埋头赶路的人,不声不响地积累实力。从 80 年代的家电普及,到 90 年代的外贸起飞,再到 2001 年加入 WTO,中国的 GDP 一年比一年高。 2008 年金融危机的时候,中国甚至还帮美国稳住了不少市场,那会儿美国才慢慢发现,中国已经不是当年那个 GDP 只有自己 7% 的国家了,2008 年中国 GDP 已经超过 3 万亿美元,相当于美国的 20% 还多。 直到奥巴马当总统的时候,这种差距缩小的速度越来越快,他才后知后觉地总结说 “中国在韬光养晦”。其实奥巴马说这话的时候,心里多少有点复杂,美国突然发现,那个曾经被他们忽视的国家,已经成了全球第二大经济体,在基础设施、科技等领域也开始追赶上来。 但他们没看到的是,中国的 “韬光养晦” 不是耍心眼,而是没办法的选择,从 7% 到后来的 60% 多,这背后是几亿人辛辛苦苦打工、种地、搞生产换来的,是无数企业从模仿到创新一点点熬出来的。